Iphigenia in Tauris

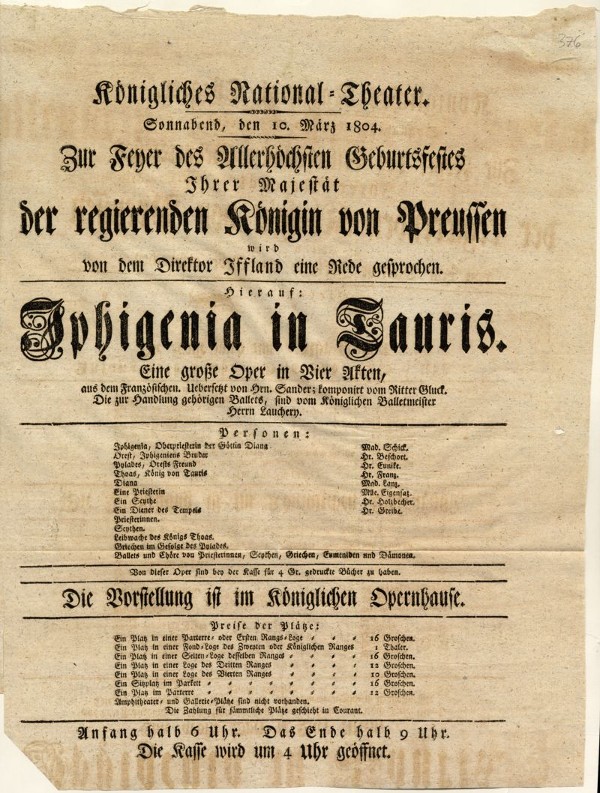

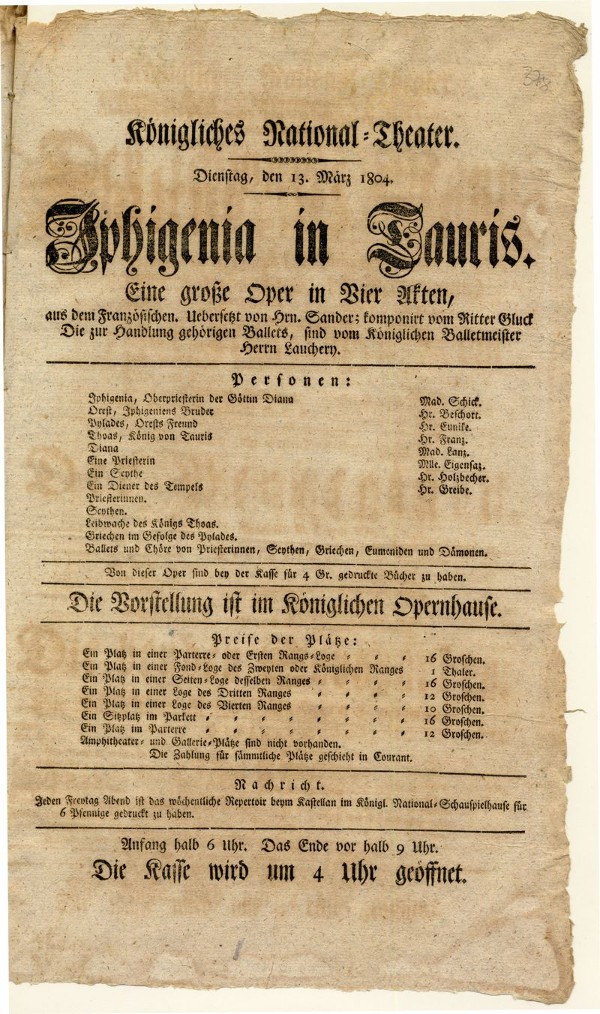

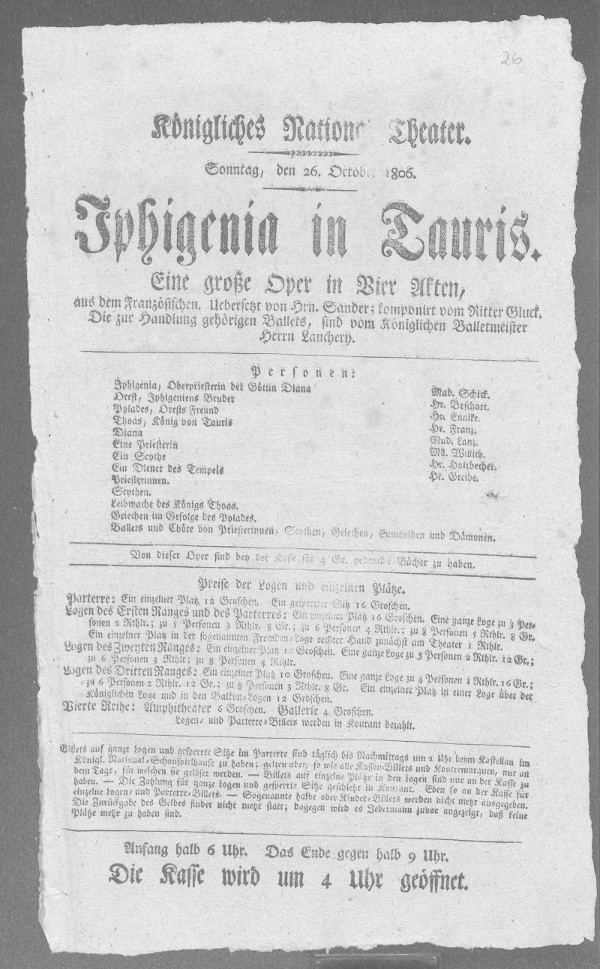

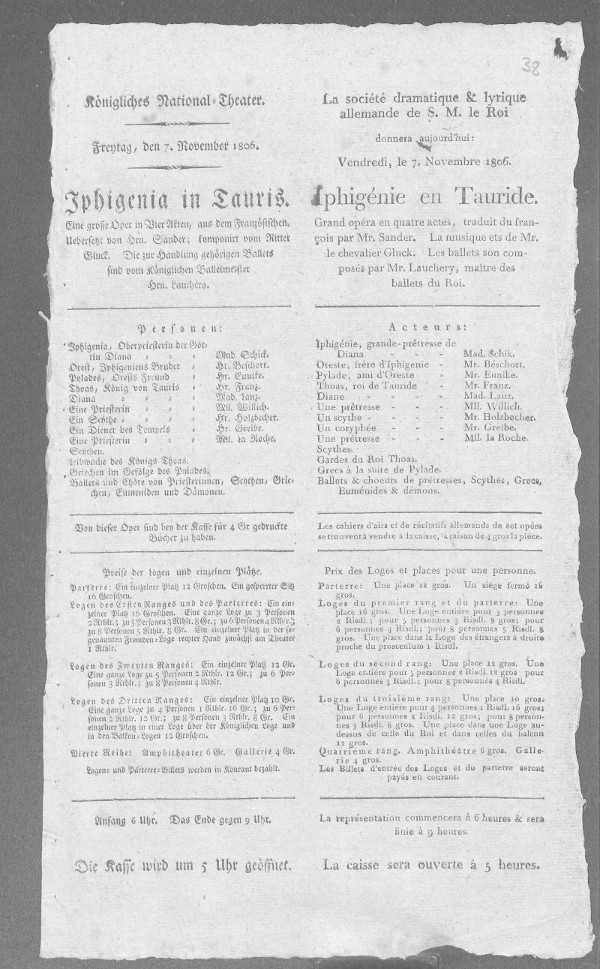

Liste der Aufführungen

Von

deutscher Oper und über

Glucks Iphigenia in Tauris.

So viel man auch über die Opernwut

auf deutschen Bühnen und unter dem deutschen Publikum, besonders über die

grotesken und abentheuerlichen Gestalten die von der Donau her immer

wunderbarer und toller erscheinen, klagen mag, so gewährt es doch eine

angenehme Hoffnung, wenn man seit drei oder vier Jahren Glucks Iphigenie auf

dem Berlinischen Nationaltheater perenniren und oft und immer bei vollem Hause

vorgestellt sieht. Gleich rühmlich für die Künstler, denen die Darstellung

dieses Werkes gelingt, und für das Publikum, welches auch dergleichen allen

Sonntagskindern und Papagenos zum Trotz zu würdigen und zu genießen vermag. –

So lange Glucks Iphigenie, Shakespears Hamlet und Lear und Lessings Minna sich

noch auf der Bühne zeigen, sind Oper, Tragödie und Lustspiel gerettet, die

Geburten der Zeit mögen auch noch so wunderlich seyn, und von der allmächtigen

Mode noch so sehr beschützt werden.

Es giebt keine theatralische

Darstellung die uns so lebhaft eine Ahnung der antiken tragischen Kunst und

Kraft vorzaubern könnte, als diese Iphigenie. Das erhabene Sujet schreitet in

majestätischer Ruhe und Einfachheit fort, ohne Prätension und Machinerie, ohne

Gezier und ängstliche Mühen nach Aufsehen, und Gluck hat es mit einer

Composition ausgestattet, in welcher die sonst so herrische Kunst sich gehorsam

unter einen höhern Zweck beugt, und, indem sie so ihre Usurpationen aufgiebt,

das vollständigste und erhabenste theatralische Werk, wie es der überdachte

Verein aller schönen Künste sie hervorzubringen vermag, darstellt. – Die Würde

und Kraft, der Ausdruck und die sprechende Charakteristik, mit welcher die

Musik sich allem anschmiegt, nicht zu empfinden, ist unmöglich, aber so darüber

zu reden, daß das Gesagte nicht unter der Größe des Gegenstandes bleibe, dazu

gehört eine tiefere Einsicht, als der Schreiber dieser Zeilen sich anmaßen

darf.

Wenn Schauspielern und Sängern die

Darstellung von Glucks Iphigenia gelingt, wenn bei jeder neuen Vorstellung eine

gleichzahlreiche Versammlung von Zuschauern sie davon überzeugt, so läßt sich

zu ihrem Ruhme nichts hinzufügen. Madame Schick wird als Iphigenia bei jeder

wiederholten Vorstellung mit Recht von neuem bewundert. Ihr Spiel verkündet die

geweihte Priesterin Dianens, die erhabne Tochter Agamemnons, ihr Gang ist der

würdige Schritt des erhabenen Cothurns, jede Bewegung ihres Körpers, jeder

Ausdruck ihres Gesichts ist die feyerliche Gesticulation einer Mimik, welche

die Darstellung des Gewöhnlichen verschmäht, und die von den Göttern stammende

Heroine mahlt. –

Was noch mehr Achtung verdient, ist

die bescheidene Subordination, in welcher sie ihre Kunst als Sängerin hält.

Wenige Künstlerinnen würden wie sie auf jede Gelegenheit zu glänzen Verzicht

thun, wenige so wie sie der Wirkung des Ganzen das stolze Gefühl einer

siegreichen und mit Recht bewunderten Kunst aufopfern. Wer Madame Schick in

andern Opern gehört hat, wo der Künstler ihr Gelegenheit gab, den Umfang ihrer

Stimme, die Kraft ihrer Töne, und ihre Kunstfertigkeit auch in den oft zu hoch

geschätzten Verzierungen des Gesanges zu zeigen, kann in Versuchung gerathen,

diese Meisterin in der Iphigenia nicht wieder zu finden. Aber das ist gerade

der Charakter des Meisters, daß er nur das seyn will, was er seyn muß. Es läßt

sich mit dieser überdachten Bescheidenheit der Sängerin nichts vergleichen, als

die gleiche Bescheidenheit des Componisten.

Mit eben so ungetheiltem Beifalle

sieht das dankbare Publikum Hrn. Beschort

als Orest. – Die Oper gewinnt schon

ungemein wenn der Sänger nur leidlicher Schauspieler ist, wie viel mehr nun,

wenn ein achtungswürdiger Künstler eine Rolle in ihr zu übernehmen vermag! Es

ist wahr, manche Scenen scheinen als zu angreifend über die physischen Kräfte

dieses wackeren Künstlers hinaus zu seyn. Wir sagen dies nicht in der Absicht,

als wollten wir andeuten, daß uns hier seine Darstellung nicht ganz

befriedigte, es ist vielmehr eine wehmüthige Theilnahme die sich unsrer bemächtigt,

der die Täuschung erliegt. Das Spiel des Hrn.

Beschort trägt den Charakter einer stillen Würde und Wahrheit, ohne

Sucht nach Aufsehn, Glanz und Prätension. Vielleicht scheint hie und da eine

etwas gezirkelte Bewegung, wie sie in der ältern französischen Schule geschätzt

wurde, zu sehr durch. Dies verhindert aber nicht, daß man in dem ganzen Bilde,

welches uns dargestellt wird, besonders in kleinen Momenten, die ein minder

erfahrner Schauspieler unbenutzt lassen würde, durch deren Auffassen aber die

ganze Handlung erst in einander greift, nicht den ächten Künstler gewahr werden

sollte. – Was den Vortrag des Gesanges betrifft, so ist es genug gesagt, wenn

man den Sänger des Orest gern neben einer Schick hört, und wenn er neben ihr stehen darf.

Der freundliche Tenor des Hrn. Ambrosch eignet ihn ganz zu der Rolle des Pylades. Er führt sie auch in Rücksicht des

Spiels mit allem Anstande und Charakter aus. Sein Spiel greift in das der mit

ihm spielenden Personen passend ein, er unterstützt die Wirkung jeder Scene,

und läßt so ein vollkommnes Ganze hervorgehen.

Ein gleiches läßt sich von Hrn Franz, in dessen Händen die Rolle des Thoas ist, sagen.

Wenn zu einer so glücklichen

Darstellung durch die spielenden Personen, die präciseste Ausführung der

Instrumentalmusik durch ein geübtes Orchester, und die eben so glänzende als

geschmackvolle Verzierung der Bühne, und Wahl der Kleidung kommt, so muß ein

Schauspiel hervorgehen, welches den Reiz aller Künste mit der Allgewalt

theatralischer Wirkung vereinigt.

So viel die Darstellung der

Iphigenia auf der Nazionalbühne Berlins auch gewährt, so kriecht doch die eine

von den Künsten, die zur vollkommnen theatralischen Execution einer Oper

gehören, noch zu tief am Boden, hält sich noch so streng an den erbärmlichen

Schlendrian einer faden Handwerks-Gewohnheit, daß sie weit entfernt, zu dem

großen Ganzen, welches die vereinten Künste aufstellen sollen, mitwirken zu

können, jedesmal den Eindruck derselben aufhebt und zerstört. –

Ich rede von der Tanzkunst. – Die

Ballette zur Iphigenia sind ganz unter der Würde des Sujets und der Kunst. Sie

werden noch oben drein ohne Talent, ohne Kunst, ohne Anstrengung, ohne

Theilnahme executirt. Die Chortänze, sowohl der Priesterinnen der Diana, als

der Scythen, die man ihrer Kleidung nach weit eher für arkadische Schäfer

halten sollte, welche die Keule nur genommen, um die Renomisten zu spielen,

bilden das allerlangweiligste Unisono, das sterbliche Augen in dieser Zeitlichkeit

sehen können. Und wenn es noch immer zusammenstimmte, wenn man in dieser vielleibigten

Maschine nur noch eine Seele ein Gefühl wirksam fände, man könnte sich

einbilden, daß es nicht ohne Wirkung wäre, obschon ein Concert, wo alle Instrumente

Unisono haben, selbst Thiere verscheuchen müßte. Allein auch das findet nicht

statt, vorzüglich die Damen sind so weit entfernt an das zu denken, was jetzt

Noth und ihres Amtes ist, daß sie ihre Unterhaltung mit dem Parterre, oder ihre

Schäkereien mit ihren Mitpriesterinnen, oder die leidenschaftslose

Erschlaffung, welche ihnen so bequem scheint, nur dann unterbrechen, wenn sie

an einer andern Tänzerin eine Geberde erblicken, und durch sie daran erinnert

werden, daß es auch für sie Zeit sei ein dito

zu machen. Dergleichen würde es empören, wenn auch der recitirende Akteur es

sich erlaubte; wenn es aber der Tänzer thut, der nichts hat und nichts giebt

als seine Geberden, was soll man denn thun? – Wenn Pylades und Bathyll, und mit

ihnen der große Noverre[1]

aufständen, und diese geistlosen den Drahtmaschinen so ähnlichen Tänzer sähen,

würden sie nicht glauben, man stelle den Orpheus dar, quem temere insecutae silvae?

Aber warum sind wir so gefällig das

für Tanz zu halten? – Der Deutsche nimmt fürlieb, und der Ausländer glaubt für

ihn sei manches gut genug. – Wollen die Deutschen doch sogar selbst tanzen;

diese ehrenfeste gravitätische Nazion! Die Gaben sind verschieden vertheilt,

man lasse einem jeden das Seine. Man thue das, worin man schwerlich groß seyn

kann, lieber gar nicht. Die Mittelmäßigkeit des inländischen Künstlers ist ein

Schutzbrief für den Ausländer, der es nicht besser kann. Übrigens mag ein zu

hartes Wort Voltaire’s auf das Tanzen der Deutschen wohl angewendet werden. Er

wollte eins seiner Trauerspiele geben, und forderte Leute zu den

Statisten-Rollen. Man gab sie ihm, er konnte mit ihnen nicht fertig werden, und

sagte: j’ai demandé des hommes, et on m’a

donné des allemands.

In einer wohldurchdachten und mit

Einsicht entworfenen Oper müssen die Tänze immer da eintreten, wo die möglichst

verstärkte theatralische Kraft sich äußern, die höchste Feierlichkeit oder

Freude ausgedrückt und erregt werden soll. Wie viel geht also durch eine

unwürdige, schlechte Execution derselben verloren? – Das feierliche

Todtenopfer, welches Iphigenia dem Schatten Agamemnons bringt, die Erscheinung

der Furien um den träumenden Orest, sie erregen weder Rührung noch Schrecken, –

nur Langeweile. Auf dem höchsten Punkte, zu welchem die Empfindung gesteigert

werden kann, sinkt sie zur Erschlaffung und Kälte herab, die Täuschung ist

dahin, das Kunstwerk verschwunden, und aus den begeisterten Künstlern sind

Gestalten geworden, die sich mühen etwas hervorzubringen, was ihnen immer

mißglückt.

So sehr auch also von einer Seite

die Darstellung |S. 42| der Iphigenia nicht befriedigen konnte, so hat dies

doch der Wirkung des Ganzen nicht geschadet. Das vortreffliche hat dem

schlechten zum Schutzbrief gedient, man hat dies ertragen, um jenes nicht zu

entbehren.

Seit der Iphigenie ist auch der

Oedip, wenn gleich nicht mit dem Beifall den ein Gluck verdiente, auf der hiesigen

Nazionalbühne gegeben, und so schiene der Weg zu einer großen deutschen Oper

schon gebahnt. Ob wir sie je erhalten werden? – Dem deutschen Könige werden wir

sie verdanken, ihm den die Musen wetteifernd zur Unsterblichkeit tragen werden.

Es ist vielleicht nicht am

unrechten Orte, hier an die Worte eines Dichters, der gerade um dieses Fach der

Kunst viele Verdienste hat, des Hrn. Hofrath Eschenburg, zu erinnern, um so

mehr da sie in der Vorrede zu dem Werke eines andern Verfassers stehn, welches

dieses Vorredners ohngeachtet vergessen zu seyn scheint. – Was der Schreiber

dieser Zeilen über den gerechten Wunsch nach der Nazionalisirung dieses

Kunstwerkes sagen mögte, glaubt er nicht besser vortragen zu können, als wenn

er die Worte des vorgenannten Kenners anführt. Er muß nur noch bemerken, daß

sie schon im Jahr 1791 geschrieben sind.

„In allen übrigen Dichtungsarten

hat der deutsche Geschmack, hat sein edler Wetteifer mit Alterthum und Ausland

sich weit geltender zu machen, seine Ansprüche weit glücklicher zu behaupten

gewußt, als in der ernsten Gattung des musikalischen Schauspiels. Denn hier

entschied freilich nicht bloß des Lesers Befriedigung, das Schicksal des Werks,

seinen Beifall, und seine Dauer. Hier mußte Tonkünstler, Maschinist,

Schauspieler und Sänger sich zur Mitwirkung vereinen; und wenn diese auch alle

willfährig dazu waren, so bedurfte es noch einer großen Triebfeder, sie alle in

Wirksamkeit zu setzen, sie des Erfolgs zu versichern; es bedurfte des Schutzes

und der Unterstützung deutscher Fürsten.

Aber diesen gefällt noch immer die

Sprache des Auslandes so ausschließend; klingt ihnen feiner und vornehmer im

Gespräch; tönt ihnen lieblicher und melodischer im Gesange. Was vermag alles

Vernünfteln des denkenden Kunstforschers, was selbst alles Wetteifern in der

Ausführung, gegen dieß einmal allbeherrschende Vorurtheil? Was die Stimmes des

leisen bescheidenen Deutschen, gegen den lauten schneidenden Machtspruch des

zudringlichen Ausländers, der seinen Gründen noch so manche fremde Beihülfe zu

geben weiß, der die Reize der Sprache und Musik mit den Reizen derer, die sie

sprechen und singen, in vereinte Wirksamkeit setzt, und dem es dann so leicht

gelingt, selbst den deutschen Fürsten von Geschmack, oder einen und andern

seiner bessern Räthe und Höflinge, in sein Interesse zu ziehen?

Zu lange büßen wir unverschuldet

die Missethat unsrer Väter, deren Ungeschmack und Muthwille sich freilich an

der lyrisch-dramatischen Dichtkunst schwer versündigte. Wäre zu der Zeit, als

man zahlreiche Versuche der deutschen Oper an mehrern deutschen Höfen, und in

einer der ansehnlichsten deutschen Reichsstädte, willfährig und freigebig genug

begünstigte, wäre damals unser poetischer Geschmack, unsre Dichtersprache,

unsre Einsichten in die Erfordernisse der zur Oper mitwirkenden Künste, schon

so gebildet, wie jetzt, wäre das Talent der damaligen Operndichter so groß und

ergiebig, wie ihre Schulgelehrsamkeit gewesen; so glaub’ ich, hätten wir das

längst erreicht, was die Vaterlandsliebe jetzt noch immer so sehnlich wünscht

und vielleicht nur von ihren Fürsten erfleht, was wir nun vielleicht auf immer

verscherzt haben: eine deutsche Opernbühne.

Wohl wahr, daß sich der deutsche

Fürst, oder eine begüterte freie Stadt Deutschlands, die Muth genug hätten sich

von dem Vorurtheile loszureißen, nicht wenig auszeichnen, sich nicht wenig Dank

und Lob des Dichters, des Tonkünstlers und des bessern Publikums, nicht wenig

Verdienst um Vaterland und Nachwelt erwerben könnten; und daß hier schon der

Ruhmtrieb allein auffodern sollte. Aber da tritt der schlimme Umstand ein, daß

die Oper zur Pracht der Höfe gehört; daß man sie zur Verschönerung großer

Feierlichkeiten braucht; daß man hohe Gäste damit unterhält und bewirthet. Und

welcher Wirth wird nicht lieber das wählen, was den Gästen behagt, als seine

ganz eigne Lieblingskost? Vollends, wenn diese nicht leicht andern behagt, wenn

sie ihnen mehr Eigensinn als Feinheit des Geschmackes zu verrathen scheint!

Doch dieser Kaltsinn der Großen

ist, wie bekannt, nicht das einzige Hinderniß, wodurch bisher der Fortgang der

Opernpoesie in unserm Vaterlande gehemmt ward; wiewohl am Ende die Schuld

mancher andrer nachtheiliger Einflüsse wohl auf sie, und auf den Mangel ihres

Vorschubes, ihrer Ermunterung zurückfallen mögte. Unsre Schaubühnen und ihre

Aufseher mieden und verschmähten bisher fast alle Unternehmungen dieser Art,

und fertigten fast alle Ansprüche der Musik, sich mit ihrer Kunst, und durch

sie mit der Poesie öfter und traulicher zu verschwistern, mit Hinweisung auf

die komische Oper ab, die nun einmal bei allen ihren Mängeln und

Abentheuerlichkeiten doch den Vorzug des geringern Aufwandes und des allgemeinen

Beifalls auf ihrer Seite hatte. Unser Studium des dramatischen Gesanges wagte

sich über diese Grenzen nie hinaus, weil man nicht absah, wie und wo eine noch

so ausgebildete Stimme, eine im deutschen Gesange noch so geübte und geschmeidige

weibliche Kehle, ihr Glück machen sollte. Unsre Dichter besaßen selten Selbstverleugnung

genug, aufs Ungewisse zu arbeiten; und unsre Tonkünstler wagten es noch

weniger, da zu säen, wo so wenig zu ernten war. Unterdeß lenkte sich der dramatische

Geschmack der Deutschen immer weiter von diesem Ziel ab; und was noch schlimmer

war, dieses Ziel entrückte sich ihren Augen immer mehr, war immer weniger für

erreichenswerth angesehn.

Denn aus welchem Gesichtspunkte

pflegt der große Haufe, Vornehmer und Geringer, das ernsthafte lyrische Drama

gewöhnlich zu betrachten? Meistens nur als eine müßige, ziemlich

abentheuerliche, aber doch mitunter fürlieb zu nehmende Belustigung. Wer geht

wohl noch mit der Erwartung edlen Genusses, starker Geist-erhebender Gefühle,

lebhaft interessirender Empfindungen, in die Oper? Wer verspricht sich viel

mehr von ihr, als Augenweise und Ohrenkitzel? Wenigstens, wer nimmt sie leicht

für ein schönes Ganzes, für ein auf gemeinschaftlichen Haupteindruck gestimmtes

Kunstwerk? Einzelne Scenen, die uns rühren und beleben, oder wohl gar bezaubern

werden, versprechen wir uns allenfalls noch von ihr. Denn so will es die Weise

der welschen Dichter und ihrer Komponisten: nur tiradenweise, nur hie und da

vertheilt, nur hier und dort hervorstechend, soll auf Geist und Herz gewirkt

werden. Der Kenner selbst wird uns gestehen, daß er, um vollen Genuß des Totaleindrucks

einer wirklich schön geschriebenen Oper zu haben, sie lieber lies’t als hört;

und nur dann, wenn er Schönheiten des Detail genießen will, sie lieber hört,

als lies’t.

So sollt’ es freilich nicht seyn;

aber wenn wir aufrichtig seyn wollen, müssen wir doch bekennen, daß es nun

einmal so ist. Und hier, wie überall in dieser Gattung, poetisch und

musikalisch betrachtet, wäre große Reform nöthig. Das haben schon längst Männer

von Einsicht und Ansehen lebhaft erkannt; haben über die hier von allen Seiten

her eingedrungenen Mißbräuche geeifert; haben Verbesserungen und Zurückführung

des höhern lyrischen Schauspiels zu seinen eigentlichen und ursprünglichen

Zwecken vorgeschlagen; aber ihr Eifer und ihre Vorschläge haben bis jetzt wenig

gefruchtet. Wie läßt sichs auch hoffen, daß hier Bemühungen eines einzigen viel

ausrichten werden, hier, wo es auf Vereinigung und Mitwirkung so vieler Künste

ankommt?“

Solle auch manches sich jetzt so

geändert haben, daß dadurch angenehmere Aussichten geöffnet wären, so bleibt

die Sache selbst doch noch ein frommer Wunsch, dessen Erfüllung die Kunst von

einem Könige hoft, der einen Stolz darin setzt, deutsches Verdienst und

deutsche Kunst zu schützen und zu befördern.

M.

[1]

Noverres Briefe über die Tanzkunst

gehören zu dem feinsten und durchdachtesten was wir über irgend einen

Gegenstand der Aesthetik besitzen. So viel Philosophie über einen so

leichtfüßigen Gegenstand überrascht den Leser. Tänzer und Zuschauer scheinen

die vortrefflichen Regeln, welche sie enthalten, vergessen zu haben. Es wäre Zeit,

daß ein Kenner durch eine neue Auflage der Übersetzung, welche 1769 bei Cramer

in Bremen erschien, und an welcher der verewigte Lessing Theil haben soll,

Noverres Grundsätze den Zuschauern in das Gedächtnis brächte, um eben dadurch

die Tänzer zu zwingen, ihn zu studiren, und diese Regeln gegen ihren bequemen

überall passenden und überall gleichen Schlendrian zu vertauschen. Denn jetzt

haben die Tänzer nur eine Folgereihe von Bewegungen und Geberden, die sie

gleich Automaten richtig abspielen. Vor diesen haben sie nur den Vorzug, daß

man sie von vorn, in der Mitte, oder von hinten kann anfangen lassen. A. d. V.

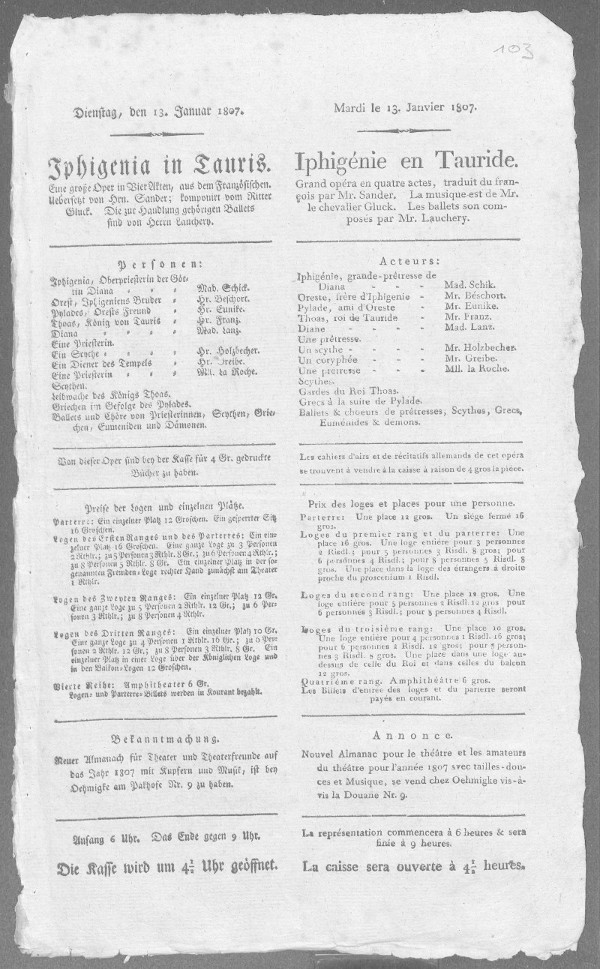

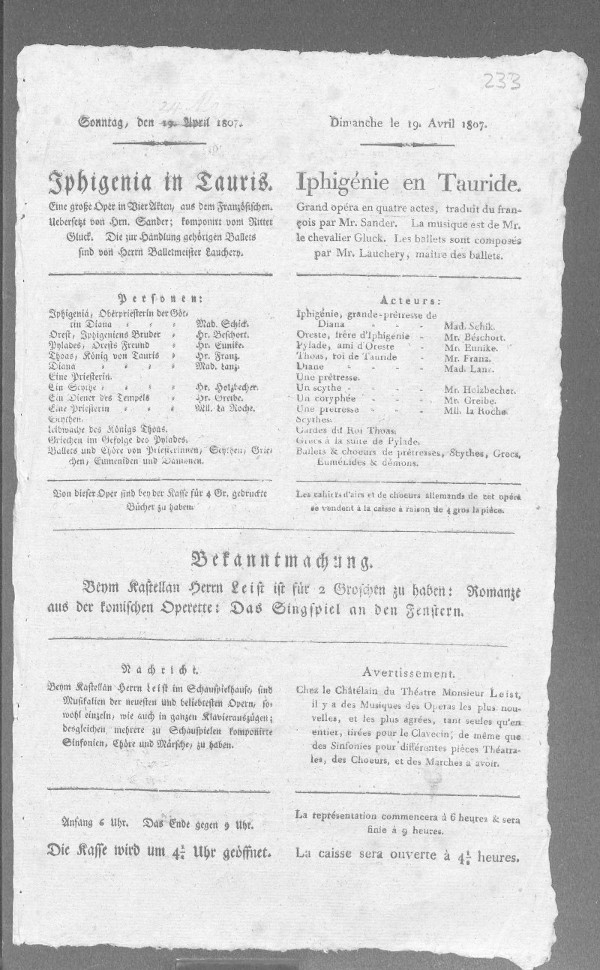

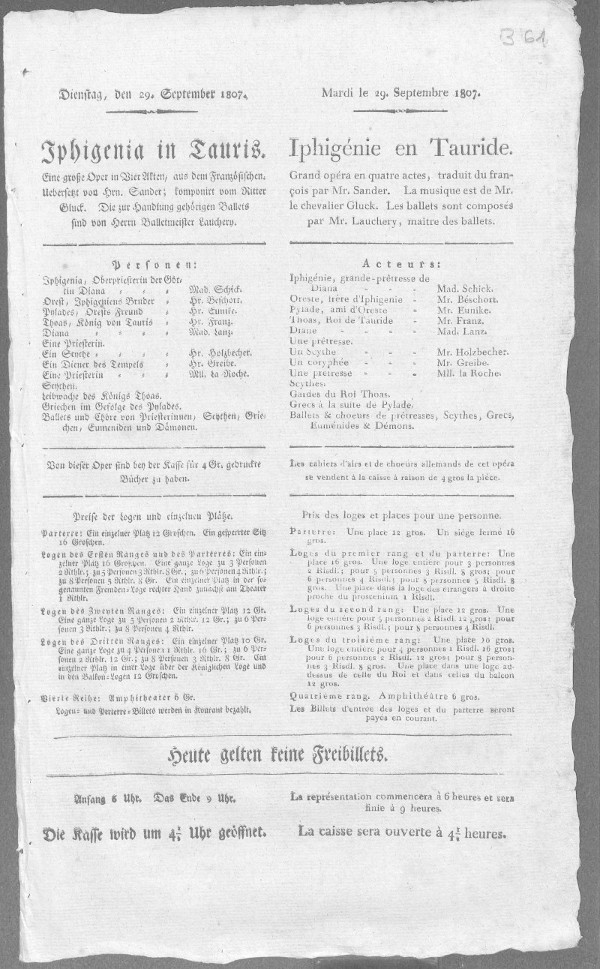

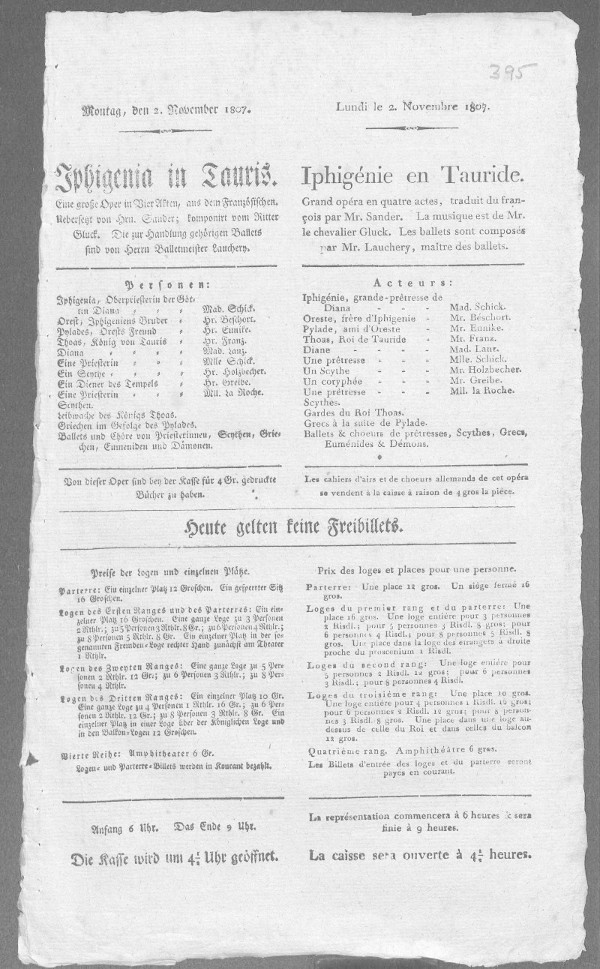

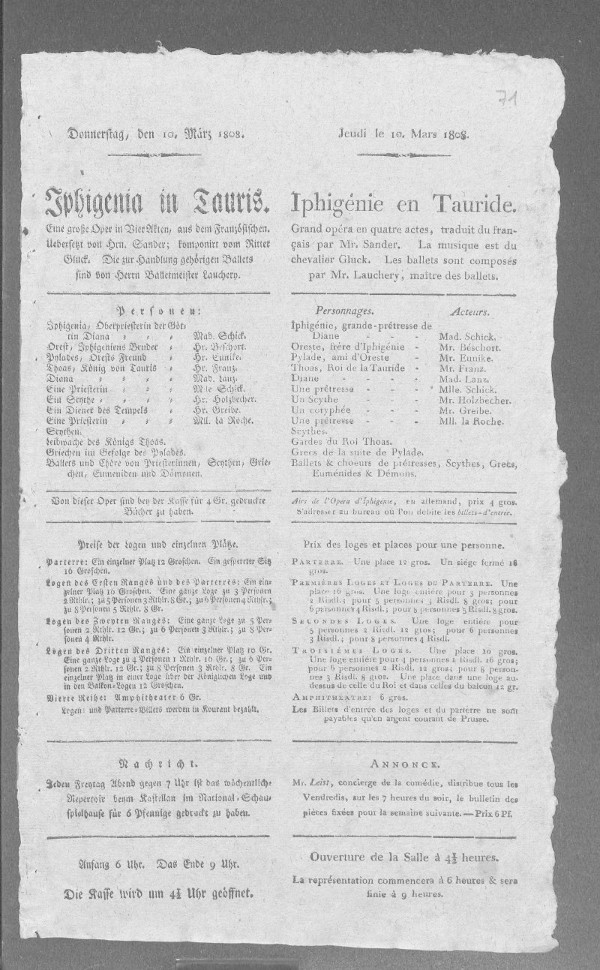

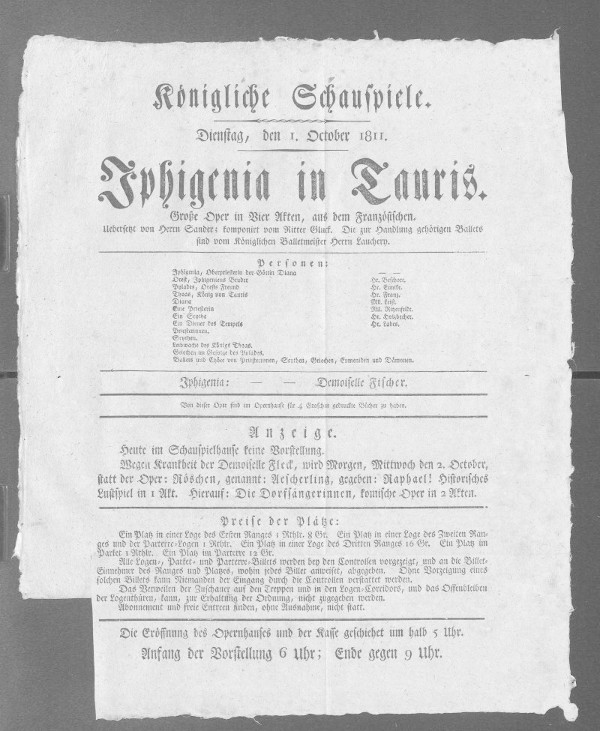

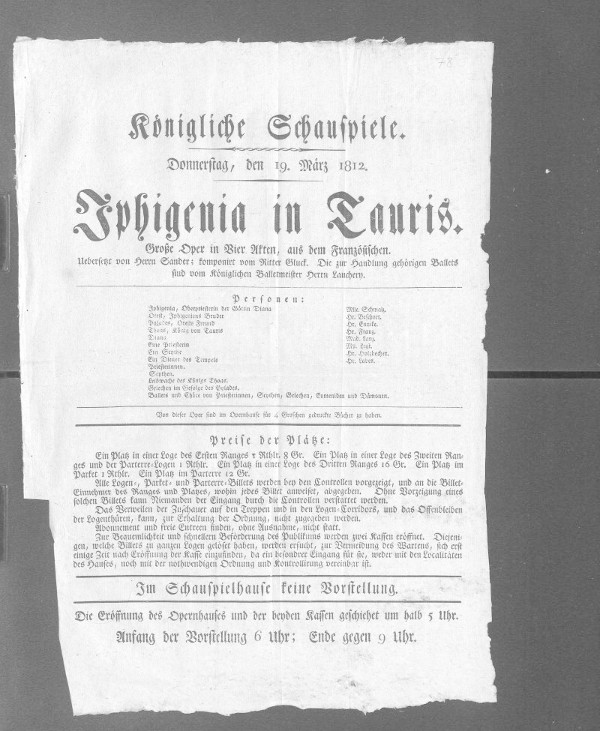

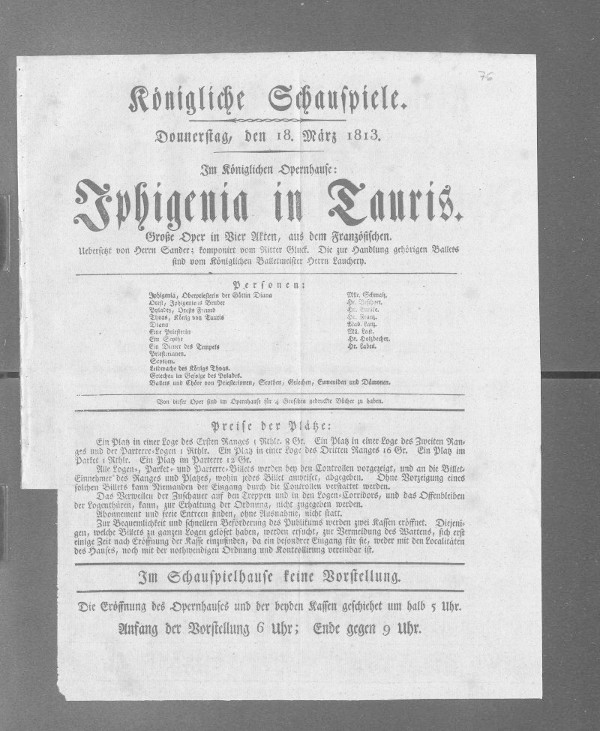

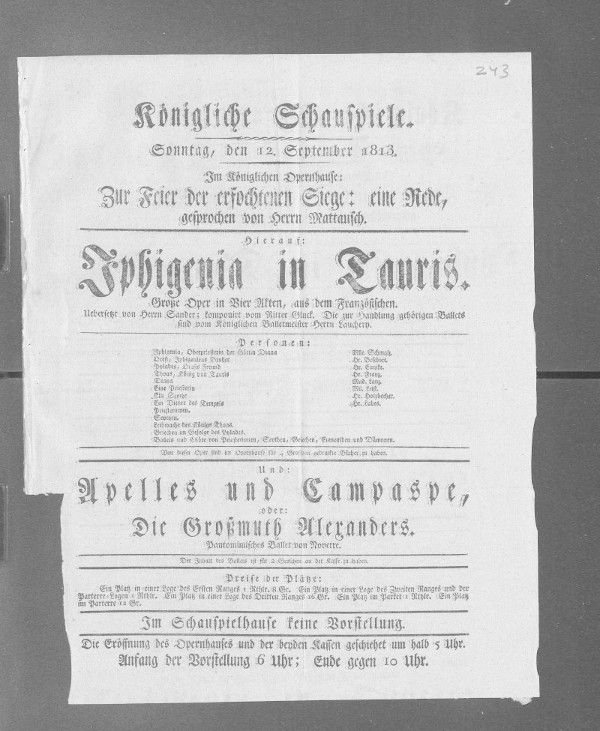

Montag den 13. August. Auf höchsten Befehl: Iphigenia in Tauris, Oper in 4 Akten, aus dem Französischen, von Sander, komponirt von Gluck, die Ballets von Hrn. Lauchery. Wenn man schon geneigt ist, an dem Geschmack unsres Publikums zu verzweifeln, giebt der laute und nicht abnehmende Beyfall, mit dem hohe und niedre Zuschauer obige Meisterstücke unter andern aufnehmen, der Hofnung und dem Glauben an denselben neues Leben. Freylich würde die vortreffliche Musik ohne die Chöre, die Dekorationen, die Tänze, die Scythen und die Eumeniden nur halben Eindruck auf unser Parterre und die Logen machen. Der Komponist scheint aber auch darauf gerechnet, und ihre Wirkung mit in Anschlag gebracht zu haben. Ueber die bekannte Musik dieser beyden Opern maßen wir uns kein Urtheil an. Sie ist berühmt, gelobt, analysirt und bekrittelt genug. Iphigenia in Tauris wird noch lange für ein Meisterstück der Vereinigung mehrerer Künste zu einem großen schönem Ganzen gelten, wenn die unberufenen Kritiken längst vergessen sind. Wir überlassen uns lieber wiederholt dem dunklen, erhabnem, traurigem Eindrucke, den Oedip, dem majestätischen, rührendem, großem, den Iphigenia auf unsern unbefangnen Sinn macht. Denn diese Musik trägt auch darin den Stempel der Vortrefflichkeit, daß die öftere Wiederholung ihr nicht nur nicht schadet, ihre Wirkung und ihren Eindruck gegentheils vermehrt. Es ist zu bewundern, daß die Aufführung dieser beyden großen Opern in dem kleinen Hause, auf der winzigen unbequemen Bühne, in dem engen Raume, der für die Chöre und Ballette bleibt, im ganzen noch so gut und regelmäßig ausfällt. Sänger, Tänzer und das Orchester, von Glucks Genie begeistert, beeifern sich mit vielem Glücke, besonders in der Iphigenia, das schöne Ganze vereint auszuführen. Madame Schick hat ihren verdienten Ruhm hauptsächlich durch die Rolle der Iphigenia befestigt. Sie ist auch als Iphigenia, zur Ehre deutscher Kunst, in einem vorzüglichen Blatte, in Kupfer gestochen. Sie hat in dieser Rolle die beste Gelegenheit, ihre starke, volltönende, schöne Stimme herauszuziehn. Ihr einfaches, edles, großes Spiel hat ihr die Achtung der Kenner und die Bewunderung des Publikums erworben. Iphigenia wird immer ihre erste Rolle bleiben. Sie ist der Triumph Ihres Genies und ihrer Kunst, und beweist, daß Mad. Schick besonders für die große und ernsthafte Oper, ihre Stimme und Figur für den Ausdruck der Größe und Leidenschaft, des Rührenden, Pathetischen und Erhabnen, nicht aber für das komische Singspiel, den leichten Gesang, das tändelnde Allegro geschaffen und gebildet ist. Herr Beschort, als Orest, hat durch seine schöne Figur, sein richtiges Costume, sein lebhaftes, edles und schönes Spiel, dem Geschmack des hiesigen Publikums, eine ganz neue Wendung gegeben. Dem Publikum darf eine neue Art der Schönheit in Darstellung, Gruppirung u. s. w. nur von der rechten Seite gezeigt werden, so gewinnt es leicht dieselbe lieb. — Herr Ambrosch, als Pylades, leistet alles, was man von seiner angenehmen, reinen und überaus fertigen Stimme verlangen darf. Oedip steht etwas im Schatten gegen Iphigenia. Herr Hübsch erfüllt nicht alle Ansprüche, die man an diese Rolle machen darf. Weder seine Figur, noch der Ausdruck seiner Stimme, noch seine Gesticulation haben das Edle, das dazu erfordert wird. Seine eingeschränkte, nicht ganz angenehme, Stimme versagt ihm zuweilen. Er singt und spielt indeß mit großem Fleiße und das ist, was man verlangen darf, wenn man nicht unbillig seyn will. Eriphile wird Antigonens Unterricht noch fleißiger benutzen müssen, um die Unsicherheit ganz zu vermeiden, die unreinen und falschen Tönen haarbreit vorbey streift. Sie singt indeß ungleich besser und reiner, als die Athenienserin, die wir recht ernstlich bitten müssen, in Berlin bey Mad. Schick, oder Hrn. Fasch oder Hrn. Kannengießer in die Schule zu gehen, ehe sie unser Trommelfell durch schreyend unreine Töne verwundet. — Die Chöre würden auch etwas besser seyn, weniger schreyen und reiner singen, wenn sie etwa vier Wochen in der vortrefflichen Singeakademie von den Herren Fasch und Zelter geübt worden wären. Die Tänzerinnen und Tänzer endlich sollten bemerken, daß auf einem so kleinem Theater und nahem Parterre die allzu mechanische und steife Bewegung der Aerme, nach dem Commando des Balletmeisters und dem Takte ängstlich abgemessen, unangenehmer und gröber in die Augen fällt, als etwa auf dem großen Pariser Theater, wo der Zuschauer weiter entfernt ist, und alle Theile des großen Ganzen, der Absicht des Komponisten gemäß, sich mehr in einander verwischen.

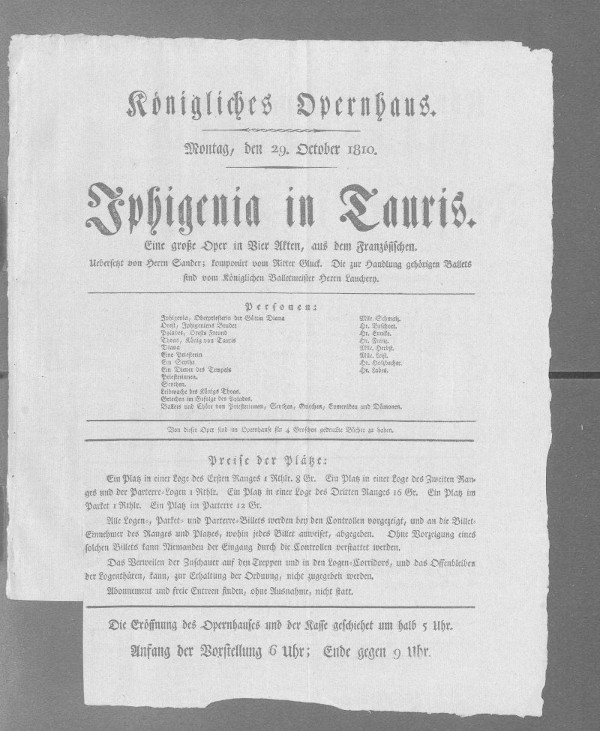

Nach langer Entbehrung war es ein doppelt schöner Genuß, dies Meisterwerk der Gluckschen Muse heute in größerer Vollkommenheit, als jemals, dargestellt zu sehen. Da, wegen anderweitiger Benutzung des Nationaltheatergebäudes, diese Vorstellung im Königlichen Opernhause gegeben wurde, so waren sowohl das Orchester, als die Chöre stärker als gewöhnlich besetzt, und thaten eine vortreffliche Wirkung. Ueberhaupt widerlegte sich heute ein willkührliches, tiefgewurzeltes Vorurtheil, daß nehmlich Deutsche Worte – dieses große Lokal nicht gehörig ausfüllen könnten, sehr entscheidend. Da es in Gluckscher Musik nicht auf Bravour-Passagen, sondern auf einfachen leidenschaftlichen Vortrag ankommt, so läßt sich behaupten, daß heute, statt des gewöhnlichen kunstvollen Schauspiels, zum erstenmal auf dieser Bühne eine Oper erschien, die fürs Herz Interesse hatte. Iphigenie wurde durch Mad. Schick, sowohl im Spiel als im Gesange, mit viel Innigkeit und Würde, - Orest, durch Herrn Beschort, mit sehr charakteristischer Kraft, - Pilades, durch Herrn Eunicke, mit zartem Gefühl und äußerst schönem, einfachem und ausdrucksvollem Gesange geben, und Herr Franz, als Thoas, schloß sich als Sänger und Darsteller sehr verdienstlich an dies Kleeblatt an. Vor der Oper wurde durch Herrn Iffland, zur Feier des Geburtsfestes Ihrer Maj. der Königin, eine versificirte Rede mit anspruchsloser Wärme gehalten, die den vorläufigen Beweis gab, daß dieses große Lokal einer rein artikulirten Deklamation ohne Anstrengung der Stimme, äußerst günstig ist.

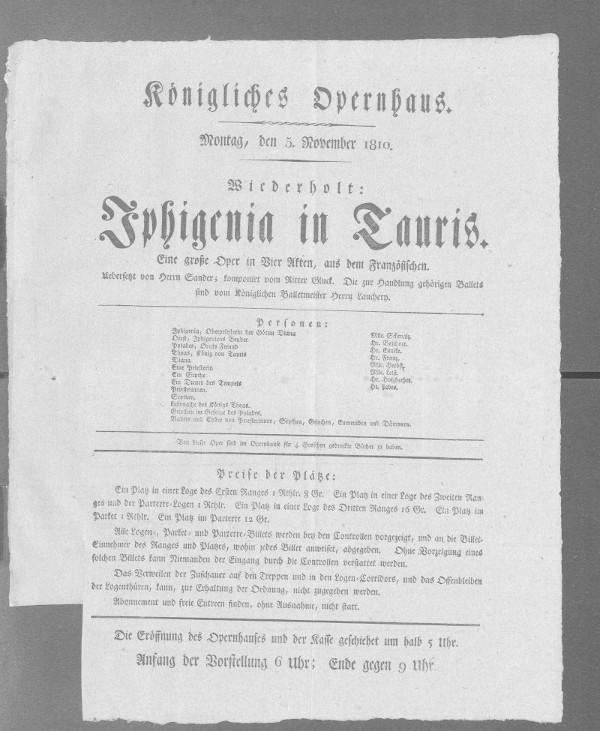

Es ist jederzeit ein Triumph des guten Geschmacks, wenn diese Oper gegeben wird. Einmal wegen ihres Gehalts, und dann auch wegen der Darstellung, bei welcher, neben der Kunst, auch aller äußere Schmuck dem Ganzen so angemessen ist. Nirgends scenischer Flitterstaat, aber allenthalben Schönheit. In den Decorationen edle Architektur, in den Griechischen Drapperien einfache Anmuth, in den Scytischen grade das passende. Es ließe sich allenfalls einwenden, die Tempelpracht sei für die Zeit und für den Ort der Handlung zu vollendet; doch das wäre unnütze antiquarische Krittelei. Die Bühne muß ein gewisses Maaß des Reizenden dem Wahren beifügen, (sonst dürfte sie ja auch nicht durch Poesie und Gesang reden) doch muß dies Maaß nicht überschritten werden. Iphigenia machte übrigens bei ihrer ersten Erscheinung vor zwölf Jahren, durch das einfache Kostüm Epoche, und wenn damals der Beifall bei weitem nicht so entschieden war als jetzt, so mochte es wohl zum Theil mit an dieser Neuheit liegen, die den verwöhnten Augen nicht gleich gefiel. Denn in der That bis dahin noch, sah man in Berlin keinen Griechischen oder Römischen Heros auf den Brettern, der nicht mit Frangen, Stickerei und Damenfedern reichlich angethan, und dazu artig frisirt und gepudert gewesen wäre. Das fand auch auf dem italienischen Theater Statt. (Früher erschienen dort in der Graunschen Iphigenia Orestes und Pylades mit schwarz atlasnen Beinkleidern und weißseidnen Strümpfen.) – Von Madame Schick als Iphigenia läßt sich immer nur das gerechte Lob wiederholen. Mehr oder minder verdient sie immer Bewunderung: heute war das vorzüglich der Fall. Sie schien begeistert und begeisterte. – Die Chöre trafen gut, die Begleitung war sehr exakt. Nur hätten manche der Priesterinnen mehr nach Grazie der Bewegung streben können. – Das beliebte Pas de trois am Ende ward unter großem Beifall vollzogen. – p –

Hr. Beschort

Hr. Eunike

Hr. Franz

Mad. Lanz

Mlle Schick

Hr. Holzbecher

Hr. Greibe

Mll. La Roche

Ballette und Chöre

Hr. Beschort

Hr. Eunike

Hr. Franz

Mad. Lanz

Mlle. Schick

Hr. Holzbecher

Hr. Greibe

Mll. La Roche

Hr. Beschort

Hr. Eunike

Hr. Franz

Mlle. Herbst

Mlle. Leist

Hr. Holzbecher

Hr. Labes

Hr. Beschort

Hr. Eunike

Hr. Franz

Mlle. Herbst

Mlle. Leist

Hr. Holzbecher

Hr. Labes

Hr. Franz

Mll. Leist

Mll. Ritzenfeldt

Hr. Holzbecher

Hr. Labes

Hr. Eunike

Hr. Franz

Mll. Leist

Mll. Ritzenfeldt

Hr. Holzbecher

Hr. Labes

Hr. Beschort

Hr. Eunike

Hr. Franz

Mad. Lanz

Mll. Leist

Hr. Holzbecher

Hr. Labes

Im Schauspielhause keine Vorstellung

Hr. Eunike

Hr. Franz

Mad. Lanz

Mll. Leist

Hr. Holzbecher

Hr. Labes

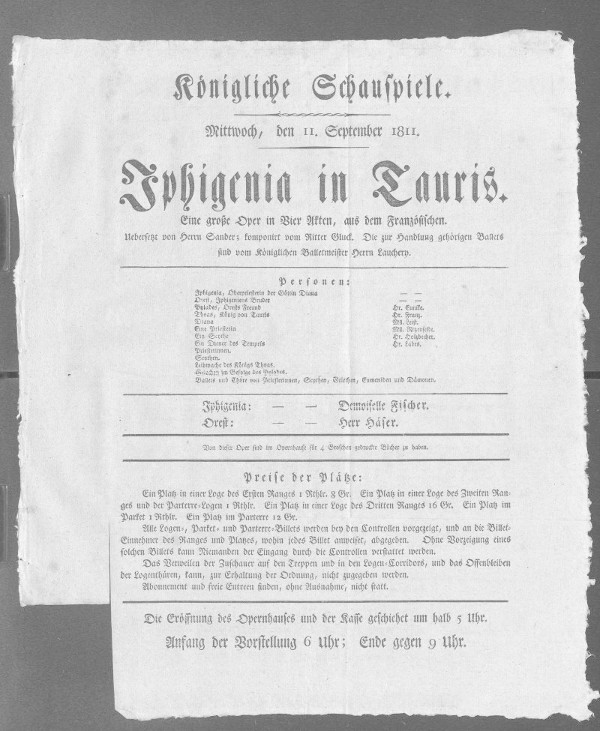

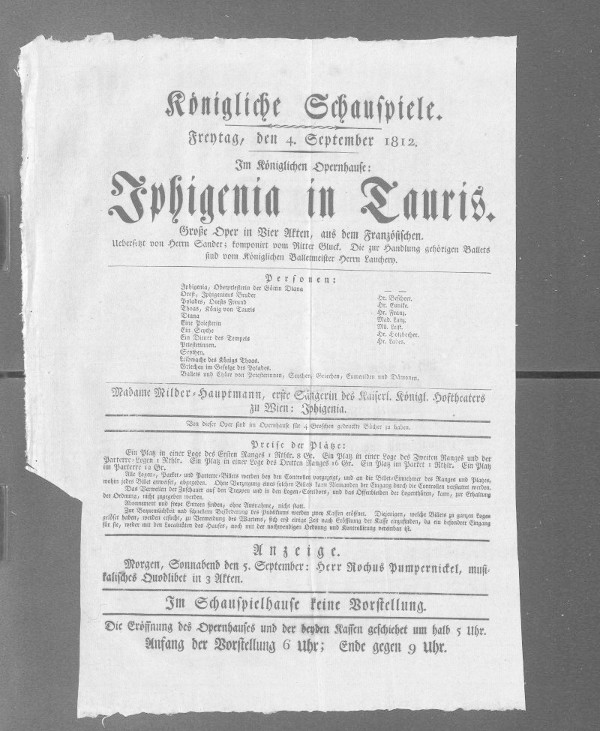

Königliche Schauspiele. Madame Milder-Hauptmann, K. K. erste Sängerin des Wiener Hoftheaters, trat am 4ten d. zum erstenmal hier als Iphigenia in Tauris auf. Ein großer Ruf ging ihr voran, und spannte die Erwartung des Publikums auf das Erscheinen der Künstlerin. Gleich beimersten Auftreten wurde man befriedigt. Wiewohl Madame M., einer Unpässlichkeit wegen, nicht ihre ganze Kraft anzuwenden schien, so gab doch schon die Erzählung des Traums Gelegenheit, die sonore Reinheit und das Metall der Brust-Stimme zu bewundern. Jeder Ton ist egal, voll und schön, auch die Höhe ohne alle Anstrengung. Der Vortrag der Mad. M. ist höchst einfach, was bei der Gluckschen Musik sehr zu loben, welche keinen Triller, keine Manier, ja selbst kaum einen Vorschlag erlaubt, der nicht vorgeschrieben ist. Dagegen ist seelenvoller Ausdruck unerläßlich. Im 3ten und 4ten Akt vorzüglich zeigte Mad. M. daß solcher ihr nicht fremd sey, nur für die höchsten Effekte in den Haupt-Situationen aufgespart zu werden schien. – Die erste Arie „O dir, die einst mir Rettung gab“ etc. wo Gluck das Zeitmaaß Moderato con Espressione vorschreibt, nahm die Sängerin zu schnell, beinah Allegretto, wodurch selbige an Charakter verlor. – In der 5ten Szene des 2ten Akts zeigte Mad. M. schon ihr lobenswerthes Spiel bei der Erzählung des Orest; ihre imposante Gestalt und gewählte Attitüden kamen ihr dabei sehr zu statten. – Die unvergleichlich schöne Arie „O laßt mich Tiefgebeugte weinen“ etc. wurde zwar schön, aber nicht mit hinreichend tragischem Effekt vorgetragen; das Zeitmaaß war wieder zu schnell; auch schien die Szene verkürzt, - und doch ist hier kein Takt zu viel, noch zu wenig da, alles aus einem Guß von Meisterhand geformt. – Der dritte Akt, vorzüglich die Szene der schweren Wahl, war der Triumph der Milder-Iphigenia. Eben so ausgezeichnet wurde die Arie zu Anfang des 4ten Akts: „Erhebend fleh’ ich dir“ etc. vorgetragen, und erhielt den lautesten Beifall. Nach dem Schluß der Vorstellung wurde Mad. M. einstimmig hervorgerufen, und dankte mit der schmeichelhaften Bemerkung „daß ihr Herz auf den Beifall des hiesigen Publikum’s besondern Werth lege.“ – In der That bereitet Mad. M. uns schöne Kunstgenüsse, da ihre Stimme zu den seltenen Gaben der Natur gehört. Ref. glaubt übrigens nicht zu irren, wenn es ihm scheint, Mad. M. sei weniger für das tragische als sentimentale Opern-Genre geegnet. Die nächsten Debüt’s werden dies entscheiden. Die ganze Vorstellung der Oper Iphigenia war vortreflich zu nennen. Hr. Eunicke als Pylades sang so klar, rein und ausdrucksvoll, als man diese Partie gewiß von wenigen Tenoristen hören dürfte. Hr. Beschort gab den Orestes diesmal mit besonderm Feuer und vorzüglich die große Scene im 2ten Akt meisterhaft. Auch Hr. Franz sang den Thoas recht brav.

Hr. Beschort

Hr. Eunike

Hr. Franz

Mad. Lanz

Mll. Leist

Hr. Holzbecher

Hr. Labes

[danach: Apelles und Campaspe, oder: Die Großmuth Alexanders]

Im Schauspielhause keine Vorstellung

Hr. Beschort

Hr. Eunike

Hr. Franz

Mad. Lanz

Mll. Leist

Hr. Holzbecher

Hr. Labes

Nationaltheater: Iphigenia in Tauris (bearbeitet von Klaus Gerlach), Berliner Klassik, hrsg. v. der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, 2003-2013. URL: https://berlinerklassik.bbaw.de/nationaltheater/theaterstueck/122.

Link zu den API-Daten: https://berlinerklassik.bbaw.de/api/nationaltheater/theaterstueck/122