Phädra

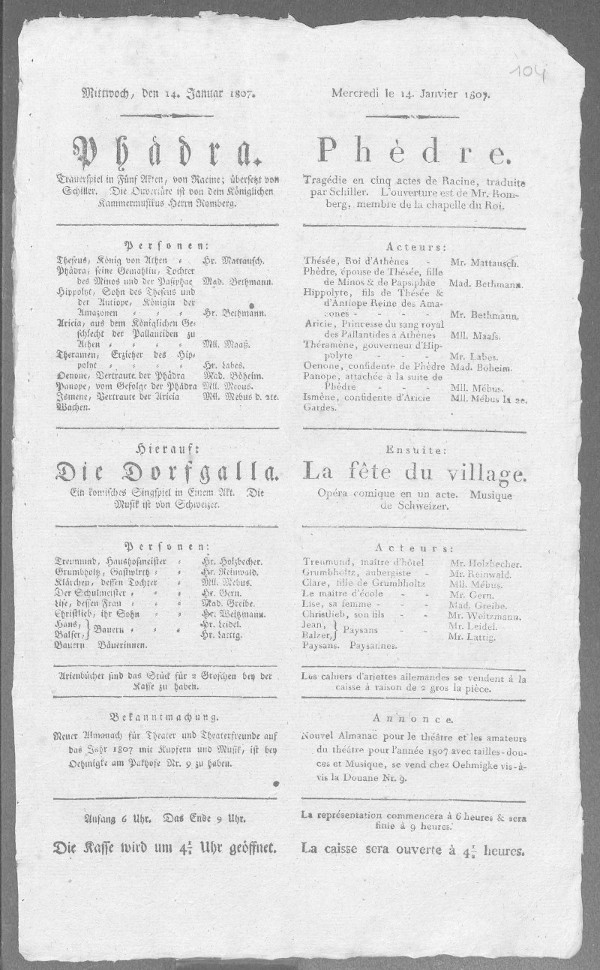

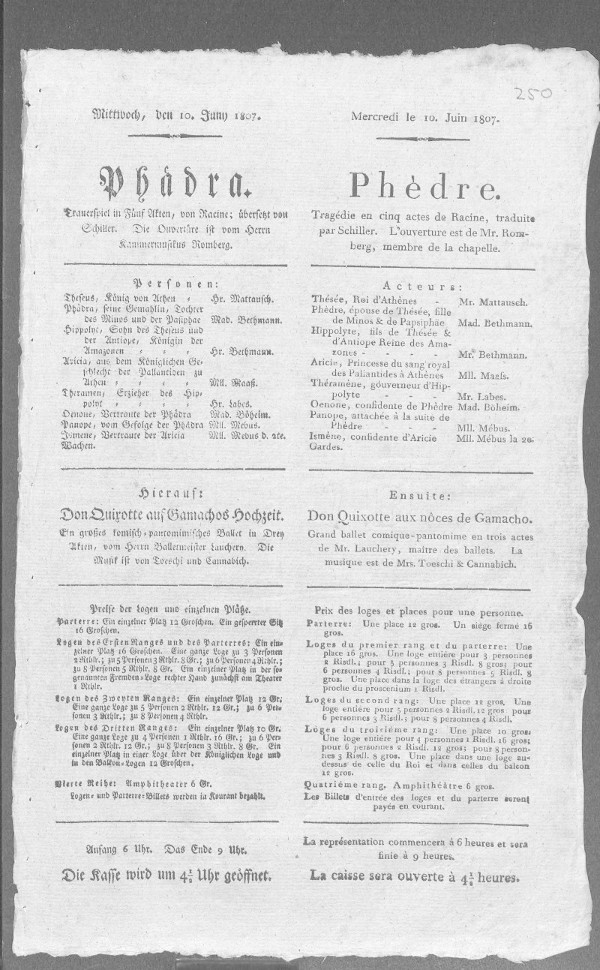

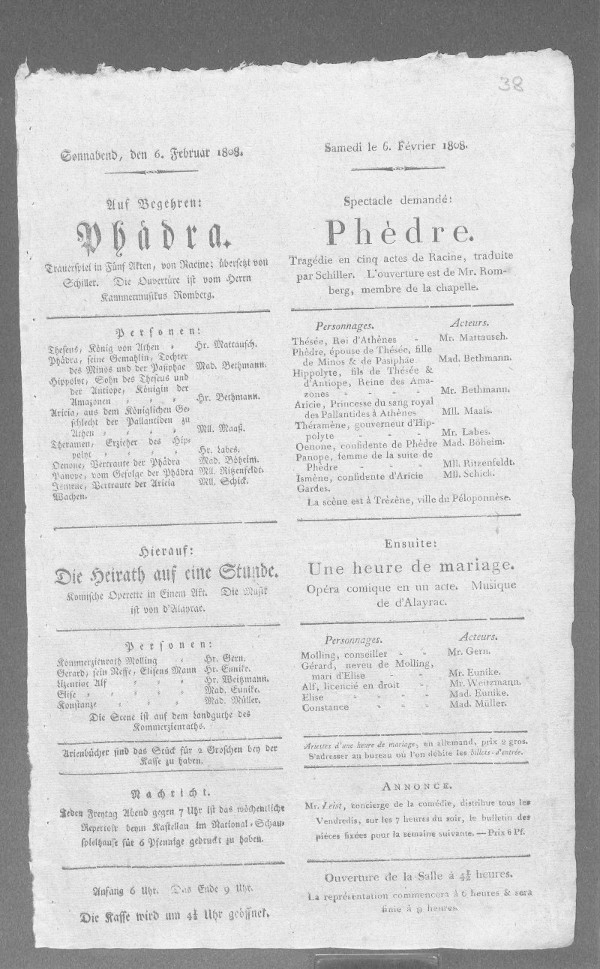

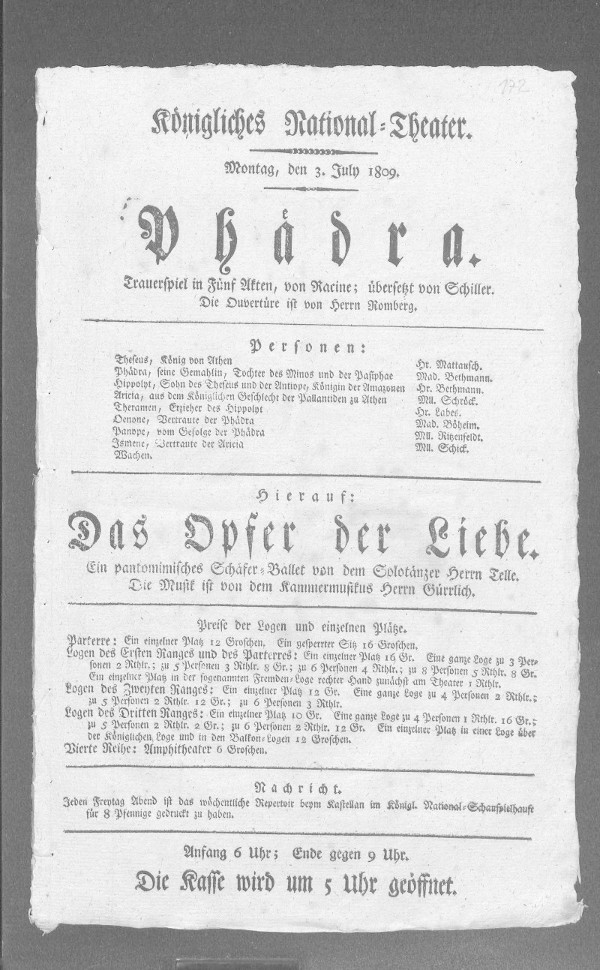

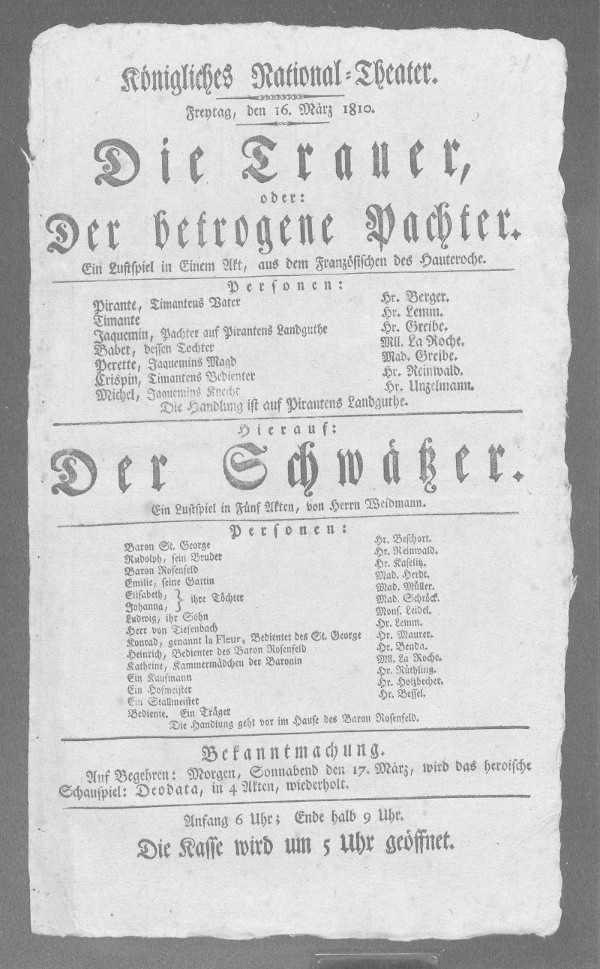

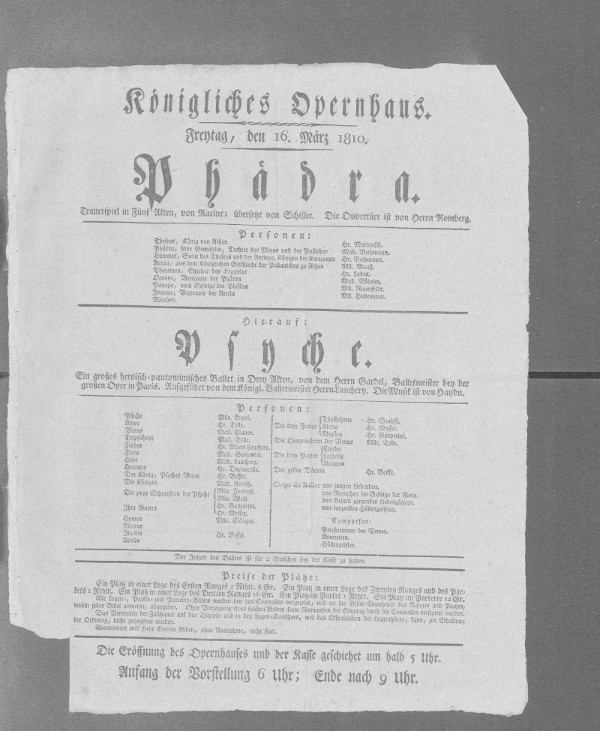

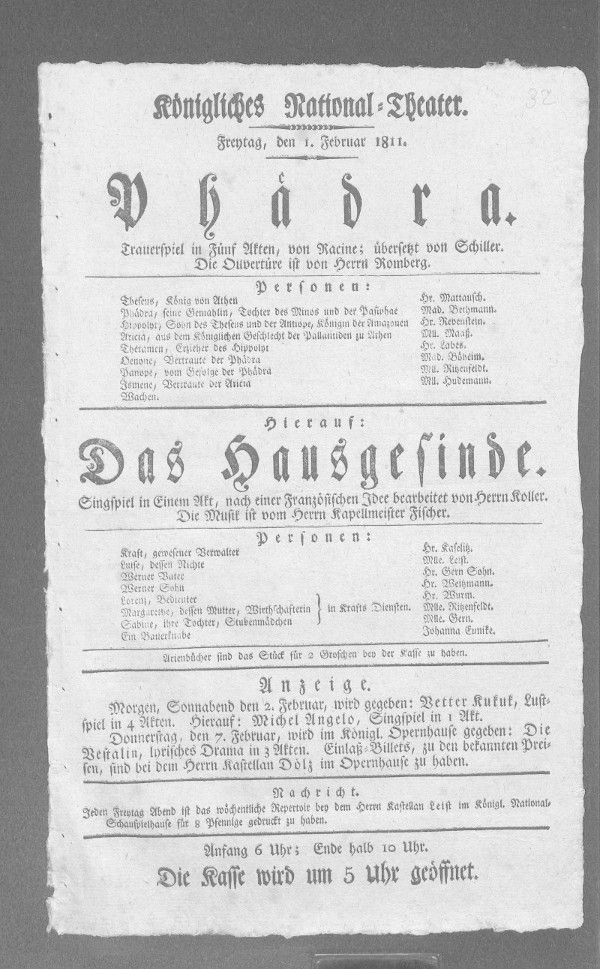

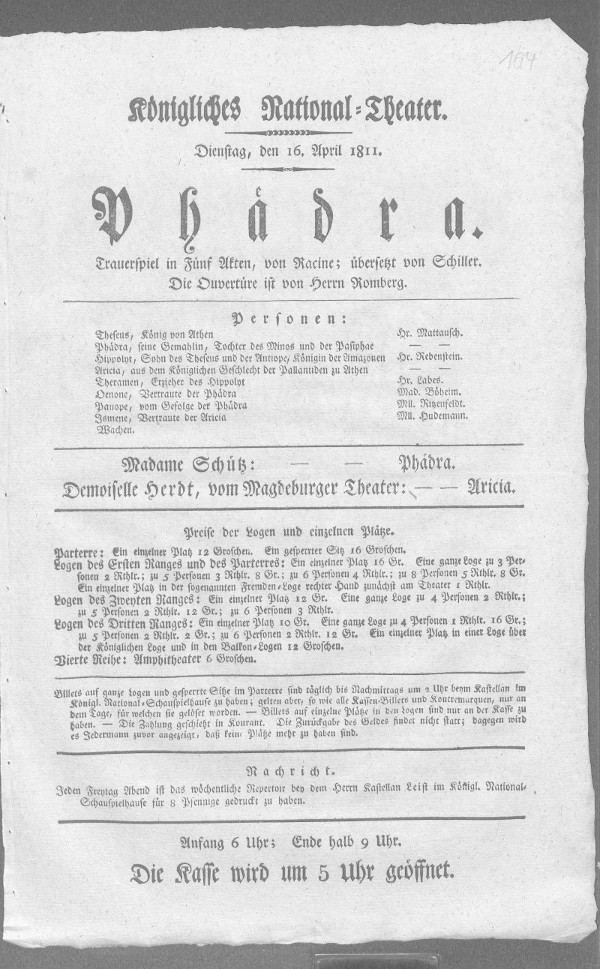

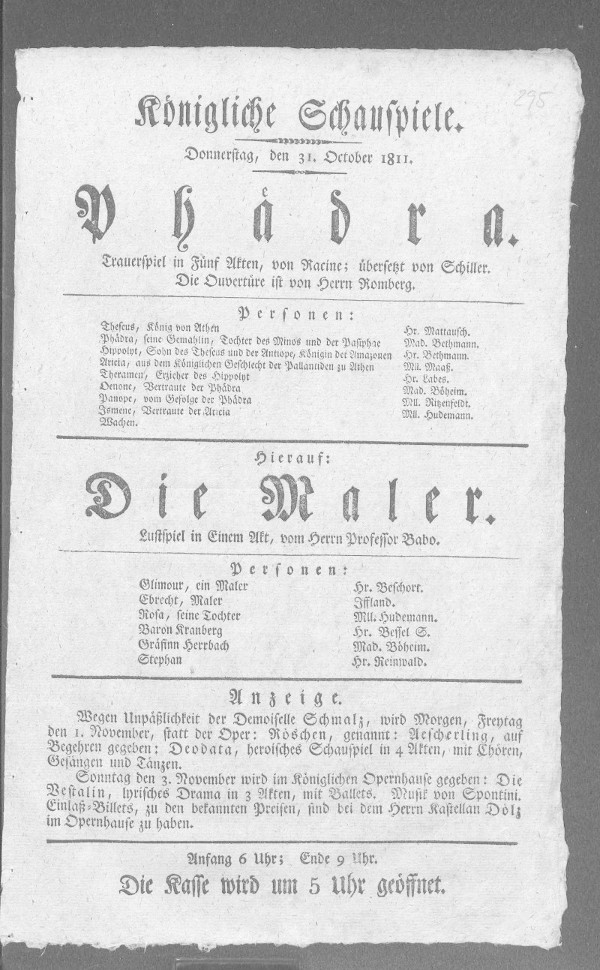

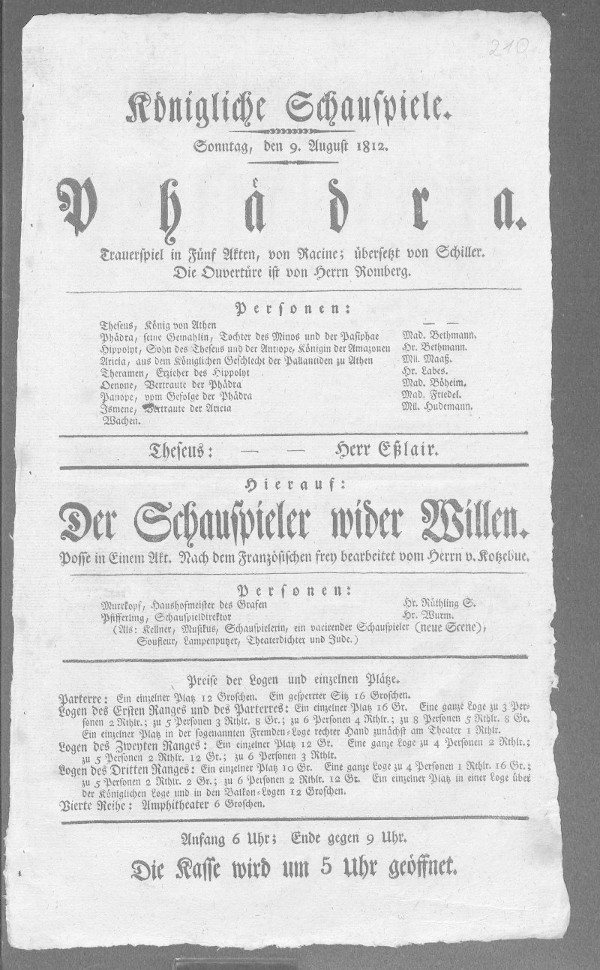

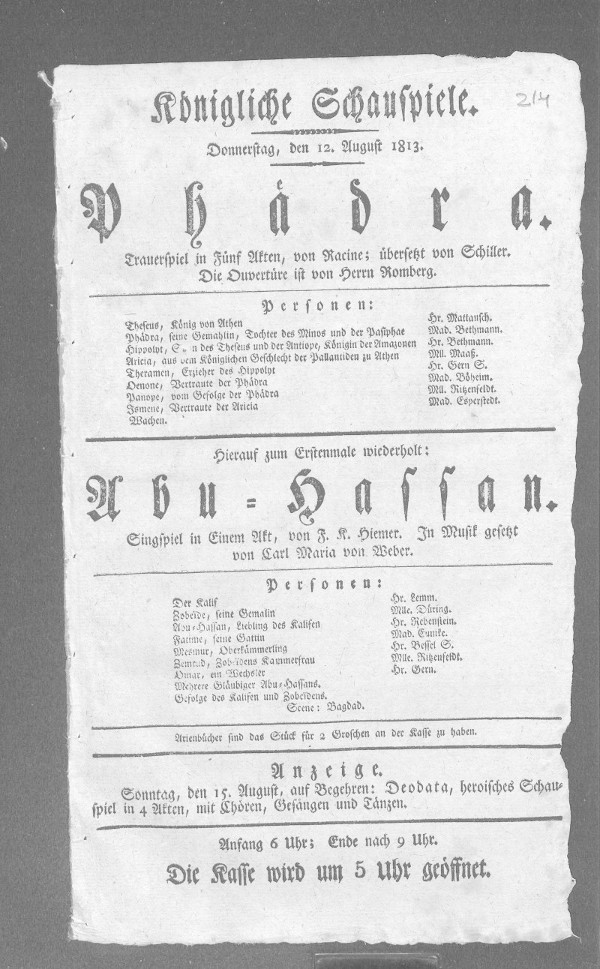

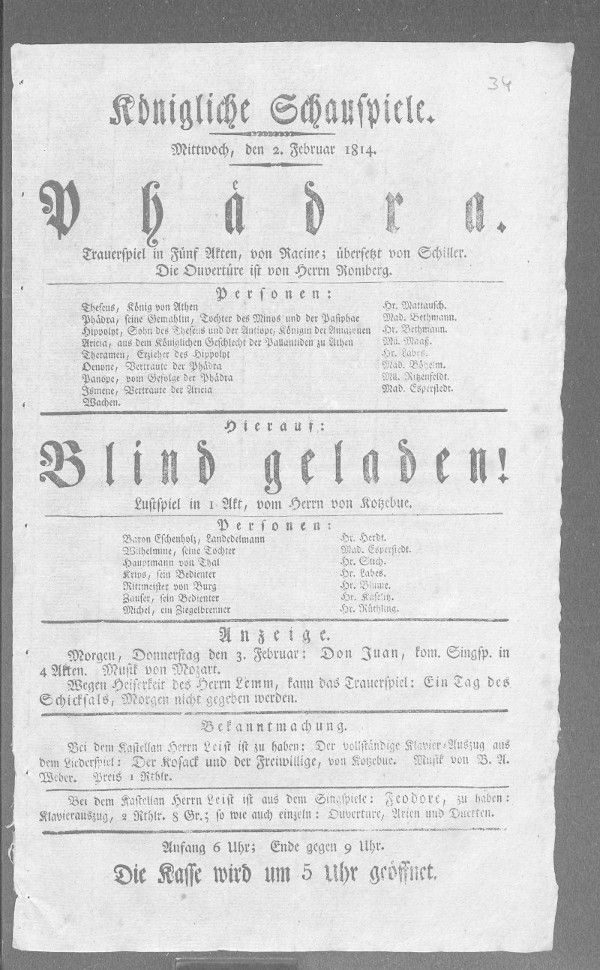

Liste der Aufführungen

[danach: Milton]

In französischen Zeitungen

ward neulich empfindlich bespöttelt, daß ein deutscher Kritiker von dieser

Uebersetzung geurtheilt habe: durch sie sey nicht bloß das Original erreicht,

sondern noch übertroffen worden. Wenn deutsche Kritiker nun über etwas die Nase

verächtlich rümpfen, worüber das einstimmige Lob ganzer Nationen ertönt, und

daheim eine Autorität als rein unfehlbar preisen, so ist das freilich eine

Alltagserscheinung. Eben so aber wenn die Franzosen auf uns von der Höhe

herabsehen; ein Dünkel, der neuerdings sich wieder beträchtlich mehrte. Warum

das Seinige nicht jedermann?

Wie kam jedoch Schiller bei

seiner hohen Originalität zu Uebersetzungen überhaupt? Wie zu einer aus dem

Französischen, er, dessen früherer Geschmack so entschieden für die Formen

Shakespears, dessen späterer für jene des Aeschylus und Sophokles sprach; von

dem Göthe des Mahomeds halber dichterische Vorwürfe hören mußte? Die Frage

beantwortet sich, wenn man aufrichtig seyn will, am leichtesten, indem man den

Grund davon in einem Gefühl abnehmender Kraft des Dichters, durch körperliche

Zerrüttung herbeigeführt, erblickt. Diese Uebersetzung war eine Arbeit, um zu

arbeiten.

Racine und Schiller, – jener

ein unterwürfiger Diener geforderter Beschränkungen der Kunst; der sich sogar

mit ihren Gehegen willkührlich noch enger umwand; der ewig furchtsam, die

klassische Decenz zu verletzen, nur durch die zarte Wahl des Ausdrucks zu

wirken strebte; – dieser der im Innern des Genius nur seine Gesetze fand, der in

den späterhin übernommenen Fesseln, trotz des noch reichlichen übrigen

Spielraums immer etwas fremd erschien, der über der kühnen Zeichnung der

Leidenschaft häufiger das wahrste, als das lieblichste Wort ergriff; wieder

aber, wenn er sich über die anschauliche Natur emporschwang, den Idealen der

Poesie höher nachflog, als je die Ahnung des Franzosen reichte? – Racine und

Schiller? – Fern sey es von mir irgend eine der Schönheiten dieser Uebersetzung

zu verkennen, aber dreist sag’ ichs demungeachtet: unter allen größeren

Arbeiten Schillers gefällt sie mir am allerwenigsten. Und sicher pflichten mir

viele bei. Es hätte der correkte Wohllaut der Diktion müssen übertragen werden,

um Racinens Hauptvorzug wieder zu finden, correkter Wohllaut wurde aber von

Schillern nie, (mit Ausnahme einiger lyrischen Episoden) geübt. Wir empfangen

hier reimlose Jamben, zwar an sich recht brav gefertigt, auch reichlich durchglüht

von Schillers Geist; aber was sind sie gegen die Racinesche Melodie? und beides

macht, daß wir Reminiscenzen an den Platz des französischen Geists (und auf den

Nachklang des letztern kam es doch an) empfinden. Auch die Uebersetzung in

mechanischer Ansicht, trift nur zu oft der Vorwurf der Weitschweifigkeit. Z.

B.:

Oenone.

Juste ciel! tout mon sang dans mes veines se glace

O désespoir! o crime! o déplorable race!

Voyage infortuné! rivage malheureux,

Falloit-il approcher de tes bords dangereux!

Gott! All mein Blut erstarrt

in meinen Adern

O Jammer! o Verbrechenvolles Haus

Des Minos! Unglückseliges Geschlecht!

O dreimal unglückselge Fahrt! Daß wir

An diesem Unglücksufer mußten landen.

Schiller wollte hier durch

dreimalige Wiederholung des Wortes Unglück den Nachdruck verstärken; es gelang

aber nicht, er geht theils durch das sogenannte Enjambiren, theils durch die

prosaische letzte Zeile verloren. Ferner:

Phedre.

Je te l’ai prédit ; mais tu n’as pas voulu;

Sur mes justes remords tes pleurs ont prévalu;

Je mourois ce matin digne d’ètre pleurée;

J’ai suivi tes conseils ; je meurs déshonorée.

Ich sagte dirs vorher.

Du aber hörtest nicht, mit deinen Thränen

Besiegtest Du mein richtiges Gefühl.

Noch heute früh starb ich der Thränen werth,

Ich folgte deinem Rath und ehrlos sterb ich.

Der Numerus ist hier doch

ganz verwischt. So auch hier mit der Kürze

zugleich:

Thésée.

O mon fils! cher espoir que je me suis ravie:

Inexorables dieux, qui m’avez trop servi!

A quels mortels regrets ma vie est reservée.

O süße Hoffnung, die ich

selbst mir raubte,

Mein Sohn! Mein Sohn! Ihr unerweichten Götter,

Mir habt ihr nur zu gut gedient! – Mein Leben

Hab ich dem ew’gen Jammer aufgespart!

Dagegen ist Theramenens Erzählung

vom Tode Hyppolits, (wo, beiläufig gesagt, Racine des Vaters Jammer doch zu

sehr, durch Bezeichnung jedes schrecklichen Nebenumstands anhäufen läßt) im

Allgemeinen trefflich gerathen, und ergreift tief. Das berühmte: L’essieu crie

et se rompt heißt: Die Achse kracht, sie bricht, – und ist gewiß eben so

malerisch.

Les ronces dégouttantes

Portent de ses cheveux les dépouilles sanglantes. heißt offenbar viel schöner

bei Schiller:

– es tragen

Die Dornen seiner Haare blutgen Raub.

So sagt auch Theramen im

ersten Akt bei Schiller: Ach Herr, wenn deine Stunde kam, so fragt Kein Gott

nach unsern Gründen

Poetisch ist das zwar nicht,

möchte aber doch den Vorzug gegen dieselbe Rede

bei Racine verdienen: Ah

Seigneur! si votre heure est une fois marquée, Le ciel de nos raisons ne sait

point s’informer.

Das ne sait wird doch, da die

Rede von den Göttern ist, anstößig, und die Spitzfindigkeit, die dazu den Schlüssel

etwa im Schicksal suchen wollte, hielte wenig Stand.

Der Raum ist zu karg, um noch

mehrere Beispiele anzuziehen. – Darf man nun gegen die Uebersetzung als solche

im Allgemeinen manches rügen, so ists ein andres mit dem Spiel. So hohe

tragische Kunst erblickten wir noch selten auf unsrer Bühne. Wenn mich nicht

die trunkne Bewunderung der Phädra unsrer Bethmann noch in diesem Augenblick täuschend

hinreißt, so bin ich überzeugt, daß ihre Maria Stuart, ihre Fürstin von

Messina, und alles was wir je von ihr sahen, bei weitem hinter dieser Phädra

zurück bleibt. Ausführlicher davon ein andermal. Hyppolit ist ein vollendetes

Meisterwerk des Herrn Bethmann. Nie sahn wir Herrn Mattausch noch in dieser

hohen kräftigen Würde, in so ächt griechischer Haltung als in diesem Theseus.

Wer das Große der Kunst schauen will und schauen kann, eile zur Phädra! – Auch

die Nebenrollen verdienen Lob. Die Aricia gab Mlle. Maaß höchst rührend. Den

Theramen hatten viele von Iffland erwartet, und das hätte allerdings Vollendung

bewirkt, doch kann man auch Hrn. Labes Fleiß und Studium darin nicht

absprechen, und er wirkte, so viel sein Organ es zugab.

– p –

[danach: Das Geheimniß]

Den 19ten: Phädra. / Die Darstellungen der Phädra gewinnen mit jedemmale,

und vom Beifall des dankbar fühlenden Publikums unterstützt, strebt das

Spiel dem Werke auf der Bahn der Vollkommenheit nach. Wird noch etwas

vermißt, so ist es in den Nebenrollen: Phädra, Hippolyt, Theseus lassen

nichts zu wünschen übrig. Theramen und Aricia (im fünften Akte) schließen

sich an die Genannten an. An einer Oenone fehlt's unserer Bühne (wie an

einer Hanna in Maria Stuart). Jomene wird nicht unbedeutend und kalt

gegeben. Von dem kurzgefaßten Lobe der Künstler komme ich auf das

Kunstwerk selbst. Racines's Phädra fand beim Entstehen den größten

Widerspruch, und unterlag eine Zeitlang der Cabale. Zugleich mit Racine,

hatte Pradon eine Phädra geschrieben, welche drei Tage später als jene

aufgeführt, und vorzüglich von den Damen der Herzogin von Bouillon, Frau von

Seolgne, Deshoulieres u.s.w.) in Schutz genommen wurde. Die Parthei hatte

die ersten Logen in beiden Schauspielhäusern in Beschlag genommen, ließ sie

in dem einen leer, füllte sie in dem anderen an, und gab so den Ausschlag.

Nicht daß Pradons Phädra ganz schlecht gewesen wäre: es bedurfte der ganzen

Schönheit der Racineschen, um jener den Sieg zu entreißen. Bei Pradon war

Phädra noch nicht mit Theseus vermählt. Arieta war ihre Freundin und

Vertraute; Phädra entdeckt in ihr die Nebenbuhlerin; nun bringt sie, aus

Eifersucht, den durch ein zweideutiges Orakel getäuschten Theseus gegen

seinen eigenen Sohn auf; dieser empfiehlt Neptun seine Rache; Hippolyt

stirbt, u. Phädra tödtet sich über seinem Leichnam. Der Plan, wie man sieht,

ist nicht übel angelegt. Die Verse sind schön und stark; Phädra ist minder

strafbar (und dieses rechnete man Pradon vorzüglich hoch an): aber die

Details sind zum Theil unausstehlich. Theseus z. B. findet seinen Sohn zu

Phädra's Füßen, und hält dessen Bitte an sie, ihr Herz seinem Vater zu

schenken, für eine Liebeserklärung. Uebrigens ist es sehr der Mühe werth,

beide Trauerspiel, worin so viele ähnliche Situationen sind, wo so manche

Stellen, so manche Reden, dem Sinne nach, dieselbiges, nur in den Worten

abweichen, nebeneinander zu stellen. Hier entdeckt man Racine's ganzes

unerreichbares Verdienst der Diktion, der Harmonie, der zarten Feinheit in

Gedanken und Ausdruck. Doch ich kann mich nicht enthalten, sowohl aus dem

Euripides, als aus seinen Nachfolgern diejenige Stelle auszuheben, worin des

von Neptun gesandten Ungeheuers erwähnt wird. Sie diene zugleich dazu einen

Begriff von Pradons Manier zu geben, und von Racine den Vorwurf abzulehnen,

als hätte er seine Beschreibung mit unnöthigen Zierrathen überladen. Beide,

Racine und Pradon, haben die Episode von Aricien aus den Gemälden des

Philostratus entlehnt. - Schillers Uebersetzung mit dem Original zu

vergleichen, verschiebe ich als die letzte und schwerste Aufgabe, bis zur

nächsten Vorstellung.

Euripides. (Bothe's Uebersetzung.)

... Zum wogenden

Seeufer blickend, sahn wir einen gräßlichen

Meerberg zum Himmel sich erheben ...

Nun schrecklicher aufbrausend, und ringsum mit Schaum

Den hohen Meerschwall weißend der empörten Fluth

Trieb's an das Land zum vierbespannten Wagen an,

Und mit des Meers zehnfach geschwollnem Wogensturz

Warf's einen Stier aus, ein abscheulich Ungeheuer,

Von des Gebrüll erfüllt das ganze Land umher

Furchtbarlich wiederhallte.

Seneca (zusammengezogen).

Es thürmt zum hohen Wall das Meer sich an,

Und wälzet Ungeheuerschwanger sich

Aufs Land, schlägt brausend an den Felsenriff.

Der Wasserberg erhebet, öffnet sich,

Speit aus sein Ungethüm, und stürzt ihm nach.

Theseus. Beschreibe mir die grausende Gestalt.

Der Bote. Hoch trug's als Stier den wasserblauen Hals;

Der grünen Stirn entfloß die stolze Mähne.

Sein Auge blitzet; Flammen sprüht der Schlund;

Aus offnen Nüstern schnaubt es Wasserströme;

In Drachenwindungen verlängert sich

Des Ungeheuers dichtgeschuppter Rücken -

Pradon.

L' eau s'enfle à gros bouillons menaçant le rivage;

L'un sur l'autre entassés, les flots audacieux

Vont braver en grondant la foudre dans les cieux;

Une montagne d'eaux s'élançant vers le sable,

Roule, s'ouvre, et vomit un monstre épouvantable;

Sa forme est d'un taureau, ses yeux et ses naseaux

Répandent un déluge et de flammes et d'eaux;

De ses longs beuglemens les rochers retontissent.

Jusqu' au fond des forêts les cavernes gémissent.

Dans la vague écumante il nage en bondissant,

Et le flot irrité le suit en mugissant.

Phädra. Verschleiert steht sie da, vor ihrem Richter Die Schuldige; er will – und kann ihr nicht Das Urtheil sprechen; höret, wenn sie spricht, Theilnehmend zu, und zieht um sie den Schleier dichter. Wem dankt sie dieses Loos? Wer täuschte so den Sinn? Das Wunder wirkten drei: Der Dichter Der Deuter, und die Künstlerin.

[danach: Die Heirath auf eine Stunde]

Mad. Bethmann

Hr. Bethmann

Mll. Maaß

Hr. Labes

Mad. Böheim

Mll. Ritzenfeldt

Mll. Schick

Mad. Bethmann

Hr. Bethmann

Mll. Schröck

Hr. Labes

Mad. Böheim

Mll. Ritzenfeldt

Mll. Schick

Mad. Bethmann

Hr. Bethmann

Mll. Maaß

Hr. Labes

Mad. Böheim

Mll. Ritzenfeldt

Mll. Hudemann

Anzeige. Morgen, Sonnabend den 2. Februar, wird gegeben: Vetter Kukuk, Lustspiel in 1 Akt. Donnerstag den 7. Februar, wird im Königl. Opernhause gegeben: Die Vestalin, lyrisches Drama in 3 Akten. Einlaß-Billets, zu den bekannten Preisen, sind bey dem Kastellan Herrn Dölz im Opernhause zu haben

Mad. Bethmann

Hr. Rebenstein

Mll. Maaß

Hr. Labes

Mad. Böheim

Mll. Ritzenfeldt

Mll. Hudemann

Hr. Rebenstein

Hr. Labes

Mad. Böheim

Mll. Ritzenfeldt

Mll. Hudemann

Mad. Bethmann

Hr. Behmann

Mll. Maaß

Hr. Labes

Mad. Böheim

Mll. Ritzenfeldt

Mll. Hudemann

Hr. Bethmann

Mll. Maaß

Hr. Labes

Mad. Böheim

Mad. Friedel

Mll. Hudemann

Anzeige. Sonntag, den 15. August, auf Begehren: Deodata, heroisches Schauspiel in 4 Akten, mit Chören, Gesängen und Tänzen

Mad. Bethmann

Hr. Bethmann

Mll. Maaß

Hr. Gern S.

Mad. Böheim

Mll. Ritzenfeldt

Mad. Esperstedt

Anzeige. Morgen, Donnerstag den 3. Februar: Don Juan, kom. Singspiel in 4 Akten. Musik von Mozart. Wegen Heiserkeit des Herrn Lemm, kann das Trauerspiel: Ein Tag des Schicksals, Morgen nicht gegeben werden

Bekanntmachung. Bei dem Kastellan Hernn Leist ist aus dem Singspiel: Feodore, zu haben: Klavierauszug, 2 Rthlr. 8 Gr.; so wie auch einzeln: Ouvertüre, Arien und Duetten

Mad. Bethmann

Hr. Bethmann

Mll. Maaß

Hr. Labes

Mad. Böheim

Mll. Ritzenfeldt

Mad. Esperstedt

Nationaltheater: Phädra (bearbeitet von Klaus Gerlach), Berliner Klassik, hrsg. v. der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, 2003-2013. URL: https://berlinerklassik.bbaw.de/nationaltheater/theaterstueck/190.

Link zu den API-Daten: https://berlinerklassik.bbaw.de/api/nationaltheater/theaterstueck/190