Pygmalion

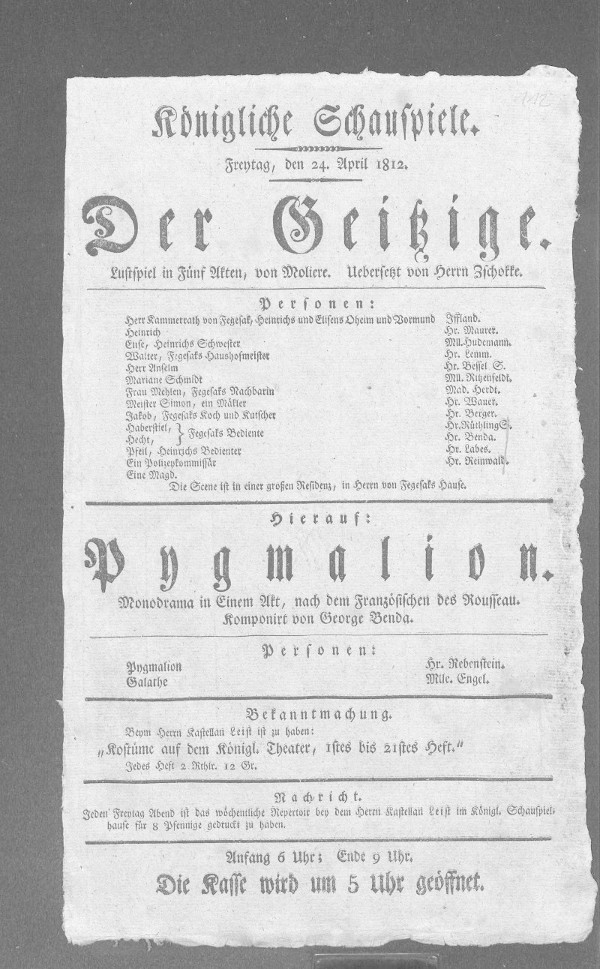

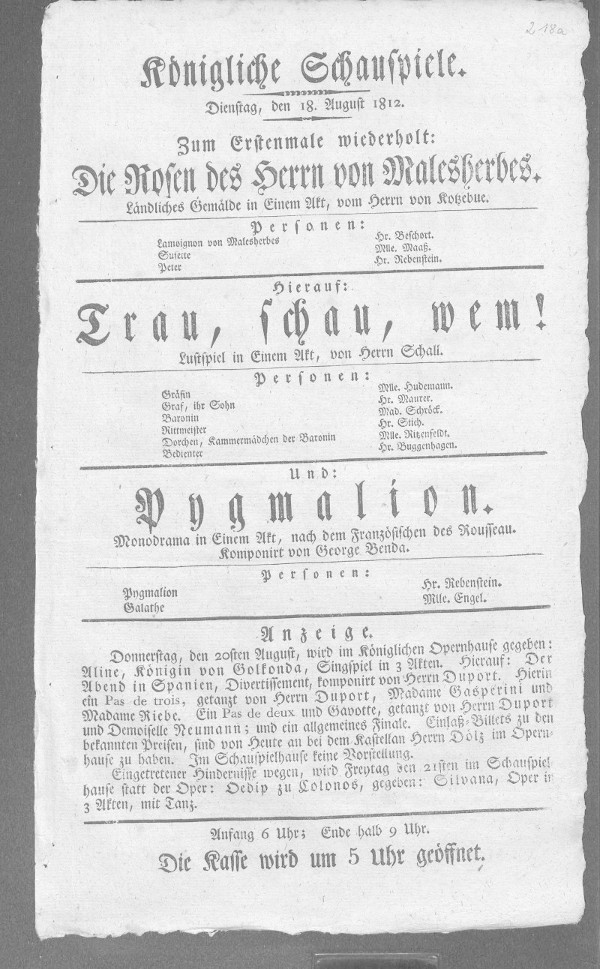

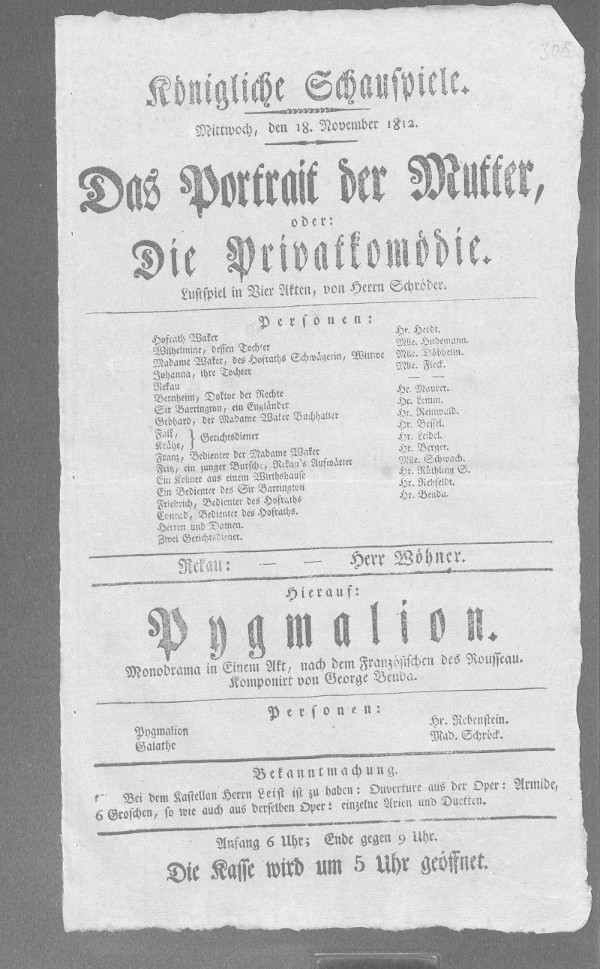

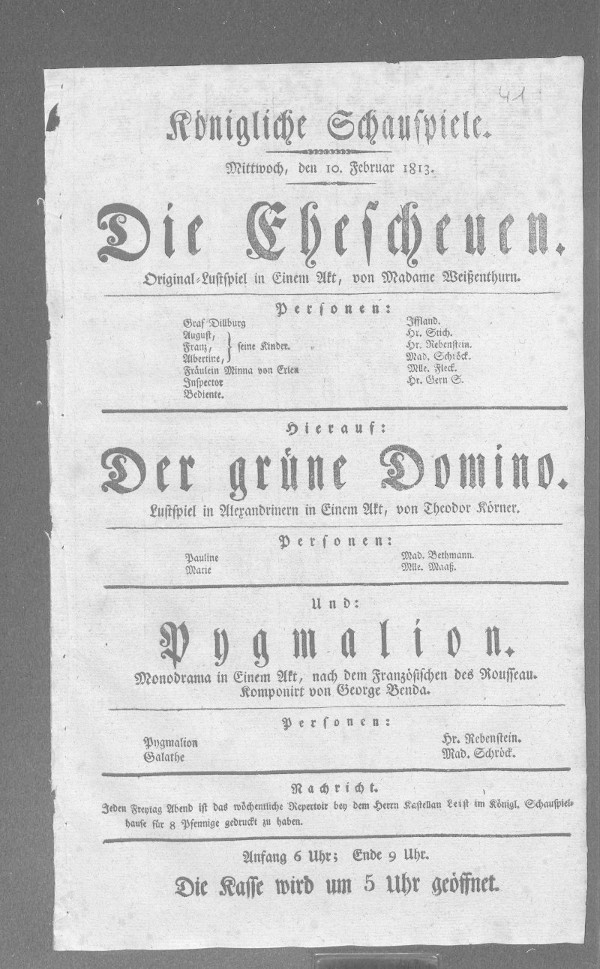

Liste der Aufführungen

[davor:] Die Tochter der Natur

Wenn ein Schauspiel, dessen erste Idee in dem originellen Kopfe eines Rousseau entsprang, der es auch, so weit die Dichtkunst an demselben Antheil hatte, ausführte, welches überall von den zauberischen Akkorden eines Benda umhüllt, und durch die meisterhafte Kunst eines Iffland, der die wichtigste oder vielmehr einzige Parthie in demselben gewählt hatte, dargestellt, und von dem ganzen leblosen und beseelten Zauber dramatischer Versinnlichung unterstützt wird, – wenn ein solches Schauspiel keine merkbare Sensation hervorbringt, so ist es der Mühe werth zu fragen, wo die Hindernisse verborgen liegen, welche den letzten Zweck aller dramatischen Darstellung aufhoben. – Pygmalion war eine schöne Ergötzlichkeit des Publikums, aber ohne dramatischen Effekt; man schaute ohne zu empfinden, man hörte ohne sich zu interessiren, und das Ziel alles theatralischen Strebens bei dem Zuschauer, Vergessenheit der Gegenwart und Übergang in die Lage des Dargestellten, wurden, ohnerachtet sich alles vereinte, was zu diesem Zwecke wirken kann, nicht erreicht. Die Vereinigung solcher Künstler, die, Meister in jedem Fache dessen Darstellung sie übernommen hatten, das Ganze verherrlichten und zur vollkommensten Wirkung desselben beitrugen, läßt mit Recht vermuthen, daß der verfehlte Effekt weit weniger eine Wirkung der Ausführung oder der Stimmung des Publikums – denn solche Meister beherrschen diese Stimmung – als vielmehr des gewählten Stoffes und Gegenstandes war. Der Gegenstand des Pygmalion ist eine schöne Dichtung, die den höchsten Effekt artistischer Begeisterung darstellt. – Ein Künstler, von glühender Bewunderung und Liebe für sein Werk entzündet, bewegt die Götter durch sein Gebet, der todten kalten Masse, welcher er eine Gestalt gab die des Lebens so würdig scheint, den belebenden Odem einzuhauchen. – So hat Rousseau die Mythe aufgefaßt; – das Alterthum sagt, Pygmalions heiße Liebe zu seinem Werke, ließ ihn den kalten Marmor umfassen, und seine Küsse und Umarmungen erwärmten und beseelten die todte Gestalt. Es scheint als wenn Rousseau einen Schritt weiter gegangen wäre, als die Alten. Ich erinnere mich, daß eine Mutter, die über die kalte blaße Leiche ihres einzigen Kindes, als sie es zum erstenmale nach dem Tode wiedersah, hinstürzte, und mit ununterbrochenen Küssen bedeckte und erwärmte, von einer liebenswürdigen Täuschung hingerissen ausrief: es ist nicht todt, es lebt noch, es ist warm. – Sie wußte nicht daß sie durch Zärtlichkeit und Thränen den Tod zur trügerischen Ähnlichkeit des Lebens erwärmt hatte. Dieser Mutter ähnlich erscheint der antike Pygmalion. – Die Vollendung seines Werkes begeistert ihn, wie die erste Erscheinung desselben vor seiner Phantasie. – So wie diese alle seine hervorbringende Kraft in Thätigkeit setzte, so geht die Überzeugung, daß das, was er als Idee schon verehrte, nun durch eigne Kraft außer ihm existire, in eine idealische Bewunderung seiner selbst über, diese Bewunderung wird Verehrung seines Werkes, und seiner selbst in diesem Werke. Die Arme umfassen das schöne Bild, seine Lippen erwärmen den Marmor, er wird getäuscht, und hält das für das Werk der Götter, die seiner hohen Kunst und ihren gerechten Wünschen nichts versagen können, was Wirkung – nicht seines Geistes, sondern seines Körpers ist. – Ehe der täuschende Zauber bei ihm verfliegt, ehe er zum Bewußtsein der Wirklichkeit aus seinem erhabenen Traume erwacht, ist dem Hörer das Bild entrückt, dieser, von gleicher Begeisterung ergriffen und entzückt, zweifelt um so weniger an der Wirkung einer schönen Kraft, je reger sie in ihm selbst, und je erwärmter sie durch den Vortrag der Dichtkunst ist, sie hebt ihn über alle Untersuchung zu einem belohnenden Glauben empor, der das Schöne wahr findet, weil es schön ist. Auch Pygmalion mußte seine Täuschung einsehen, so wie der Bewunderer der schönen Dichtung die seinen Namen trägt. – Nicht früher als ihm schwindet dem Leser oder Hörer die Täuschung, die auch diesem den Genuß der höchsten Blüthe des Kunstgefühls gewährt. – Wer würde es bereuen so unschuldig getäuscht zu sein? Wer würde ungern in eine Wirklichkeit zurückkehren, wo es Kräfte giebt, die ein solches Gefühl sich schaffen können. Denn Gefühl, und nur allein Gefühl ist alles was hier thätig erscheint, und diese zauberische Wirkung hervorbringt, hohe Begeisterung der Phantasie, Entzücken. Wer das zur Wirkung des Nachdenkens der Überzeugung machen will, was nur in dieser Welt der Empfindungen athmen und Existenz haben kann, oder wer es durch beides vereint – vielleicht um so gewisser und überzeugender, – da es doch nur täuschend sein sollte, – hervorzubringen glaubt, der reißt das Wesen aus seinem Element, und zerstört die Ordnung der Dinge, an deren Beobachtung auch die freischaffende Phantasie, – sobald sie mit Recht verlangen will, daß man ihr glaube, – gebunden ist. Dies scheint Rousseau gethan zu haben. – Es lohnt der Mühe seinen Pygmalion näher darauf anzusehen. Der Künstler, so wie er ihn uns darstellt, – wird von innerer Unruhe gequält, die nicht frei von Unwillen ist. Er spürt dem Quell des Mißbehagens nach, welches die Kunst ihm verleidet, ihn sich selbst verkennen läßt, und gegen jedes Gefühl, welches ihn sonst erquickte und beseeligte abgestumpft hat. Freundschaft und Liebe gleiten an seinem Herzen ab, Unterhaltung mit Weisen genügt ihm nicht mehr, selbst der lebendige Trieb zu schaffen und zu bilden ist erstorben. – Dennoch fesselt ihn etwas unbekanntes, und verhindert ihn sich in Freiheit zu setzen, und zu werden was er war. Schon öfter hat er in gleicher entmannender Stimmung sich gefühlt, er hat gefunden, daß sein Meisterstück, seine Galathee ihn bezaubere, und verhüllte sie deshalb. – Vergebens! warum soll er sich des Vergnügens berauben das schönste seiner Werke zu sehn? – Er will sie untersuchen, – nein, bewundern. Ist das der glühende Pygmalion, der nichts denkt und fühlt und ist als Kunst, der nur für das Schöne Sinn und leidenschaftlichen Sinn hat? – Es ist der grübelnde Philosoph, der seinem eignen Genie und seiner Leidenschaft auf allen ihren Irrwegen nachspürt, der sein Bild im Zauberspiegel der Phantasie und Täuschung erblickt, und um sich ganz zu erforschen, ihn zerschlägt. – Weiter. Pygmalion zieht den Schleier von seiner Statue hinweg. – Ein hinreißender Moment! Der Künstler kniet vor seinem Werke, »trunken von Eigenliebe,« sagt er, »bet’ ich mich selbst in meinem Werke an, – die Natur hat keine Reize wie diese – ich habe die Werke der Götter übertroffen.« – Höher schwingt seine Begeisterung sich nicht, sie konnte auch nicht, sie konnte nur begehrender, anschließender, gläubiger werden. – Rousseau läßt ihn sogleich wieder sein Werk beurtheilen d. h. zum kalten Blute herabsinken. Er will sogar verbessern, glaubt unter dem Meißel Fleisch zu empfinden, und so geht er zu dem Wunsche über, daß die Götter sie beseelen mögten. – Die Thorheit dieses Wunsches leuchtet ihm ein, um sich zu entschuldigen, überredet er sich daß er nur das Urbild dieses Abbildes liebe und beseelt an die Stelle desselben wünsche. Feine Empfindungen und spitze Gedanken wechseln in seiner Seele, bis er sich zum Gebet niederwirft, in welchem er, statt die Allmacht der Götter allein aufzufordern und zu rühren, ihnen zu beweisen sucht, daß sie die Statue beseelen müssen, wenn die Ordnung der Dinge nicht zerstört werden soll. – Erschöpft, wie von den Phantasieen eines Fiebertraums sinkt er nieder, und wird ruhig. »Man sei noch so unglücklich,« sagt er, »man wird ruhiger, wenn man die Götter angerufen hat.« Indeß wird die Bildsäule beseelt, sein Gebet ist erhört. Er traut seinen Augen nicht, hält sich für wahnsinnig. Er hört Galatheens Stimme, küßt ihre Hand, – ist überzeugt daß sie lebt, und schließt mit folgenden Worten: »Ja, liebes herrliches Wesen, vollkommenstes meiner Werke, Meisterstück der allgütigen Götter, die dir durch mich diese Gestalt, auf mein Gebet dir dieses Leben gaben. – Dir verdank’ ich mein ganzes Dasein, und in dir allein will ich künftig leben.« Ist das noch der antike Pygmalion? Erkennt man in dieser Composition den tiefen Sinn der alten Dichtung wieder, welche nichts anders, als den höchsten Schwung der Begeisterung und des Vertrauens der Kunst auf ihre Allmacht darstellen soll? – Rousseau hat aus dem bloß empfindenden Künstler, aus dem Jünglinge voll glühender Phantasie, einen denkenden räsonnirenden Mann gemacht, der im höchsten Taumel der Begeisterung noch Besinnung behält, und entzündet vom Feuer seiner Phantasie noch kaltes Blut genug hat, sich selbst zu beobachten und über sich zu räsonniren. Lessing hat sehr Recht, wenn er sagt: »Der denkende Künstler ist noch eins so viel werth,« aber hierher gehörte nicht der denkende Künstler sondern der begeisterte Schwärmer. Denn das Ganze ist ein schöner Traum erhabner Schwärmerei, der aber aus so leichtem Stoffe gewebt, daß er bei dem ersten lichten Blicke der Besonnenheit verschwindet. Aber vielleicht konnte nur auf diesem Wege der Stoff dramatisch werden? Es fragt sich: ob dieser Stoff sich überall zur dramatischen Darstellung eigne? Die Handlung des Pygmalion gehört unter die Wunder, die an und für sich schon die lebhaft sinnliche Darstellung verschmähen. Das wunderbare wird um so wahrscheinlicher und glaubhafter, je mehr die eigne Phantasie mit demselben spielen kann, und je weniger es durch die Sinne – deren Täuschung sich so leicht etwas in den Weg stellt – beschränkt wird. Die Wunder wollen Glauben, den die Sinne auch bei der vollkommensten täuschendsten Ausführung anzuerkennen sich sträuben. – Nur wenn die ganze Gattung des Drama so angethan ist, daß der Zuschauer mit der Erwartung des Wunderbaren hinzugeht, wie in der Zauberoper, oder wenn Nazionalvorurtheile, beglaubigt durch das Alterthum der Zeit, das wundervolle unterstützen, und in den Schutz nehmen, wenn der Dichter selbst kleine Umstände benuzte, durch welche dem gebildeten Zuschauer es möglich wird sich das näher zu erklären, was ihn überraschte – nur dann kann die dramatische Darstellung des Wunderbaren täuschen. Dies ist der Fall bei der Geistererscheinung im Hamlet, bei den Hexen im Makbeth, bei der Scene wo Brutus Cäsars Geist sieht. Aber findet von all dem etwas im Pygmalion statt? Wir werden auf die wundervolle Belebung der Statue nicht vorbereitet, kein Glaube an eine übermenschliche Kraft macht sie uns wahrscheinlich, die Götter welche sie bewirken, existiren auf keine Weise für uns, und handeln unbemerkbar nicht durch imposante Erscheinung, ja sogar das lezte was übrig bleibt uns zu täuschen, die in uns übergehende Selbsttäuschung des Künstlers, ist so wie ihn Rousseau darstellt bei uns nicht möglich, weil sie in ihm nicht statt findet. – Wenn Pygmalion in der höchsten Begeisterung dargestellt würde, wie ihn die glühendste Bewunderung und Liebe seines eignen Werks zu den innigsten Umarmungen des Steins, zu heißen Küssen, die er demselben immer heftiger und heftiger giebt, treibt, wie ihn der feste Glaube entzückt, daß eine solche Gestalt nicht leblos bleiben dürfe, sobald das Schöne die vollkommenste Existenz verdient, wenn er dann mit dem höchsten Enthusiasm und mit dem festesten Tone der Überzeugung ausriefe: »sie lebt! – ich bin erhört, – die Götter sind gerecht – !« – wenn die leise Bewegung einer Augenwimper, ein so eben merkbarer Seufzer der Bildsäule seine Äußerung bekräftigte, und – in diesem Augenblicke der Vorhang fiele; – – dann würde in uns eine Ahnung von dem übergehen, was den Künstler beseelte, wir würden zur dramatischen Täuschung erhoben, aus dem Parterr auf die Bühne, aus unserm Alltagsleben in die idealische Existenz eines Pygmalions versezt sein, und der Genuß eines schönen Augenblicks, zu dem wir gern zurückkehrten, würde sich auch dann noch in einer angenehmen Erinnerung wiederholen, wenn der Zauber der Täuschung längst verschwunden wäre. – Aber diese Täuschung muß statt finden; sie ist die Bedingung sine qua non. Es fragt sich: ob das antike Theater einen Pygmalion hatte? Man müßte deshalb die Titel alter Dramen durchfliegen. – Doch gesezt auch es wäre der Fall, so war Pygmalion mit seiner hohen Künstlerbegeisterung auf dem attischen Boden zu Hause, unter einem Volke dem ähnliche Empfindungen nicht fremd waren, und welches sich ihm also leichter nachschwingen konnte. – In unserm nordischen Klima gedeihen so kühne Blüten des Genies nicht, es ist zu viel Geseztheit und Gründlichkeit in unserm Stoff, zu viel kaltes Nachdenken in unserm Blut. Doch genug! – Es leuchtet ein, daß Pygmalion, so wie er nun einmal ist, Sensation nicht erregen kann, daß sich im Gegentheil hohe Künstlertalente vereinigen mußten, wenn er, nicht das täuschende Interesse eines Dram’s, sondern das, diesem subordinirte Vergnügen, welches die Anschauung der Vereinigung seltner Künstler gewährt, hervorbringen soll. – Das Berlinische Publikum nahm den Pygmalion nicht ohne Beifall auf, doch schien es, als wenn die glänzenden Außenwerke des Stücks, die die Aufmerksamkeit der meisten von dem Hauptgegenstande ablenkten, mehr Antheil daran gehabt hätten, als Ifflands Kunst. Was diese betrift, so sind die obigen Bemerkungen Resultate des Ifflandischen Spiels. Der Künstler gab, so viel es Rousseaus Dichtung erlaubte, seinen eigenen Pygmalion, d. h. den begeisterten Schwärmer, der ganz von Kunstgefühl, von Stolz auf sein Werk, von Vertrauen auf die Götter die seinen Wünschen und Verdiensten, so lange sie gerecht sind, nichts abschlagen können, beseelt ist. – Um dieses Bild hervorzubringen, erschöpfte Iffland die ganze Kunst seiner bewunderten Deklamation, und hob alle die Stellen die den Enthusiasm mahlen, mit einer Kühnheit und Wahrheit hervor, die uns ganz zu der Stimmung hinriß, in welcher allein ein Pygmalion denkbar erscheint. Jeder Gedanke aber, der dem Schwärmer selbst seinen angenehmen Traum zerstören konnte, wurde wie in einen Schleyer verhüllt, kurz, schwach, oft mit einer Beimischung der Wehmuth oder des Unwillens so vorgetragen, daß er eben so wenig fähig war die Täuschung des Pygmalion als unsre eigene aufzuheben. – Der höchste Gipfel feuriger Begeisterung und eines hohen kräftigen Enthusiasmus war der Vortrag des Gebets, welcher seine Wirkung auch bei dem so gemischten Publiko nicht verfehlte, und es tief bewegte. Indessen schien es dem Schreiber dieser Zeilen doch, als wäre zu dem vollen Effekt eines Melodram’s wie dieses und einige andere, die verlohrne Deklamationskunst der Alten, die höhere Musik erforderlich, um mit den musikalischen Zwischensätzen ein Ganzes zu bilden. Man glaubt ein kühnes freies Recitativ zu vermissen. Denn auch bei dem höchsten in diesem Fache, was Neuere, und unter ihnen keiner mehr als Iffland, leisteten, sticht der Vortrag der Rede gegen die Begleitung der Musik ab, und wir kehren aus der idealischen Welt, in welche die Tonkunst uns versezte, zu unserem Dasein, und – wenn ich so sagen darf – in die Conversation zurück. – Freilich gleicht das, was man von der Deklamation der Alten weiß, schönen Dichtungen der Mythologie, allein es läßt sich mit Bestimmtheit fühlen, daß es hier noch ein höheres Etwas gebe, welches zu der idealischen Mimik und der begleitenden Musik paßt. – Bei einer andern Gelegenheit mehr hiervon. Nach einer einzigen Vorstellung, die alle Sinne und Empfindungen beschäftigte und hinriß, wo das Ohr selten deutlich der musikalischen Begleitung sich bewußt werden konnte, wäre es Unrecht über die Musik etwas mehr zu sagen, als was der alte Ruhm Bendas fordern kann. Überdem maßt sich der Schreiber dieser Zeilen darüber keine Stimme an, und hoft indeß dem feinen Kenner der Tonkunst und Bendaischen Geistes, Hrn. Zelter, über dieselbe ein Wort abgewinnen zu können. Die Bühne war äußerst geschmackvoll geziert. Pygmalions Attelier war bei aller scheinbaren Unordnung und Überladung prächtig. – Nicht umsonst hatte der Künstler eine Leyer an sein Ruhbett gelehnt, sie deutete den Freund der Dichtkunst, den begeisterten Schöpfer in Stein an. Die Statüe der Galathee, wurde durch Madame Eunicke, gebohrne Schüler, vorgestellt. – Sie war sehr schön gestellt, und die Kleidung gab bis zur höchsten Täuschung den Marmor. Beleidigend war es aber Gesicht und Arme nicht in gleicher Farbe, sondern in einer hohen Fleischfarbe vom Anfang an zu sehen. Man hatte den widrigen Anblick einer gemalten Statüe, und ward am Pygmalion irre, als dieser erst später nach dem feurigen Gebete die Farbe des Fleisches gewahr werden wollte, die man schon lange bemerkt hatte. – Die Schönheit mag Rechte haben; aber die Kunst hat sie auch, und – höhere. Übrigens ist es vielleicht die einzige wahre Stelle in Rousseaus Pygmalion, wenn Galathee die kurzen naiven Worte: – Ich – nicht ich – wieder ich, – ausspricht, indem sie sich selbst, den Marmor einer Bildsäule, und dann Pygmalion berührt. M.

An den Verfasser des

Aufsatzes Pygmalion.

In den Handbüchern der Preußischen Monarchie unter Friedrich Wilhelm III.

1 Stück, S. 67 u. ff.

H. H.

Schwerlich hat Ihre

Beurtheilung des Pygmalion irgend einem Ihrer Leser so viel Vergnügen gemacht,

als mir; denn schwerlich kann Jemand in dem Grade dabey interessirt seyn, in

welchem ich es bin. Ich finde nämlich durch ihre scharfsinnige Kritik dieses

Melodramas und durch das richtige Gefühl eines so gebildeten Publikums als das

Berlinische ein Urtheil bestätigt, das ich bereits vor mehreren Jahren, aber –

da ich noch nicht eine so entscheidende Stimme auf meiner Seite hatte – nicht

ohne Schüchternheit gewagt habe. Ich wagte es nämlich das ganze Melodrama für

eine unechte Gattung zu erklären. (Siehe meine neuen vermischten Schriften

Halle bey Gebauer 1788. 8. I. Über das Melodrama S. 1. u. ff.) Ich konnte

damals nur von meiner eigenen Empfindung ausgehen, und indem ich diese zu

zergliedern versuchte: so glaubte ich in der Natur dieser Dichtungsart selbst

Gründe gefunden zu haben, die sie nothwendig verwerflich machen müßten. Diese

Gründe waren aus der Theorie der Kunst hergenommen, und so einleuchtend sie mir

auch schienen: so verhehlte ich mir doch nicht, daß sie weiter nichts als Gründe

der Theorie seyen, bloß durch mein eigenes Gefühl unterstützt, das ich an der

Vorstellung eines einzelnen Stückes erprobt hatte, und daß eine vollkommnere

Vorstellung, ein vortrefflicheres Stück und ein geübteres Gefühl leicht Lügen

strafen könne.

Wie angenehm wurde ich also überrascht,

als ich in ihrer Kritik die Worte las: »Pygmalion war eine schöne Ergötzlichkeit

des Publikums, aber ohne dramatischen Effekt; denn die wachsende Gewißheit, die

Wahrheit gefunden zu haben, ist die erste Belohnung des Forschens, und – was

ich vor einem Freunde derselben wohl sagen darf – die reinste. Ich konnte mir

nun mit einer Art von Freude sagen: eine Dichtungsart, die die Dichtung eines

Rousseau, die Musik eines Benda, das Spiel eines Iflands vor Zuschauern, wie

die Ihrigen, nicht kann geltend machen, muß, um wenig zu sagen, sicherlich im höchsten

Grade verdächtig seyn.

Diese Überzeugung hatte ich

nun Ihnen durch Ihre Nachricht von der Wirkung des Pygmalion auf Ihrem

Nationaltheater zu verdanken; allein ich verdanke Ihnen noch mehr. Ich hatte

das Melodrama nur von der Seite der Disharmonie betrachtet, welche darin aus

der Abwechselung der Musik und der prosaischen Deklamation entsteht. Ihre

Beobachtungen führen noch auf einen andern entscheidernden, aber mit dieser

Disharmonie zusammenhängenden Gesichtspunkt. Es wäre für die Kunst zu wünschen,

daß wir recht viele solche Beobachtungen von allen Seiten her über die Wirkung

der dramatischen Kunstwerke erhalten könnten, das würde nach und nach eine Art

von Experimentalpoetik bilden, und für die Theorie das seyn, was die Versuche für

die Naturlehre sind.

Nun dieser Gesichtspunkt ist,

daß das Drama keine Täuschung hervorbringt. So verallgemeinere ich das, was Sie

bloß vom Pygmalion sagen, und noch dazu so leise sagen, daß ich nicht weiß, ob

ich Ihren Dank verdiene, indem ich es laut herausspreche. Sie ahnen, daß die

Griechen vielleicht Kunstmittel besessen, und daß sie einer Kunstbegeisterung fähig

gewesen sind, die ihrem mildern Klima eigen war. »In unserm nordischen Klima

gedeihen so kühne Blüthen des Genies nicht,« sagen Sie, »es ist zu viel

Gesetztheit und Gründlichkeit in unserm Stoff, zu viel kaltes Nachdenken in

unserm Blute.« Ich an meinem Theile getraue mir nicht den Grad der

Begeisterungsfähigkeit zu bestimmen, der dazu gehört, um über ein solches

Wunder, wie die Beseelung der Bildsäule des Pygmalions, getäuscht zu werden,

eben so wenig, ob wir in unserm nordischen Klima einer solchen Begeisterung

empfänglich sind. Indeß haben uns doch andere nicht geringere Wunder nicht

ungetäuscht gelassen, und selbst das Wunder der beseelten Bildsäule läßt uns

weder in Schlegels vortreflichen epischen, noch in Ramlers entzückenden

lyrischen Darstellung ohne warme Theilnahme. Nehmen Sie dazu das Bekenntniß, –

was freylich nur ein Versuch an meiner eigenen einzelnen Empfindung ist, den

ich gern durch recht viele fremde Versuche möchte bestätigt oder widerlegt

sehen – das Bekenntniß, daß das Melodrama Ariadne auf Naxos und Medea, welche

doch beide keine Wunder enthalten, mich eben so wenig gerührt und getäuscht

haben, als Pygmalion.

Ich muß also immer wieder

darauf zurückkommen: es ist die Schuld der Gattung selbst, wenn ihre

Kunstwerke, an denen die größten Meister ihre vereinigten Kräfte verschwendet

haben, ohne Wirkung bleiben. Zwar »ist das Melodrama ein Schauspiel, dessen

Idee in dem originellen Kopfe eines Rousseau entsprang.« Allein in diesem

originellen Kopfe entsprang auch die Idee von der Nachahmung der Flächen auf Körpern,

von der sich Rousseau wundert, daß man sie noch nicht versucht habe, da man

bisher immer Körper auf Flächen nachahme. Zum Glücke mußte diesen Vorschlag

seine gänzliche Unausführbarkeit sogleich in das Reich der Hirngespinste

verweisen, sonst könnte er uns vielleicht eben so viel verunglückte Gemälde,

als seine dramatische Idee verunglückte Melodramen, veranlaßt haben. Die

Phantasie des originellen Kopfes spielt mit Zusammensetzungen, aber die

Erfahrung und die Vernunft müssen sie der Feuerprobe unterwerfen. Sind es Werke

der Kunst: so müssen wir diese Probe an den Herzen gefühlvoller und gebildeter

Zuschauer anstellen; zünden sie da nicht: so müssen wir die neue Gattung aus

dem Verzeichnisse, das sie bereichern sollte, ausstreichen.

Und daß dieses das Melodrama

nicht vermöge, davon giebt die alles leistende Vorstellung, die Sie so ausführlich

zergliedert haben, den vollständigsten Beweis.

Sie sagen mit Recht: – doch

ich will Ihnen nicht mit der Wiederholung aller Ihrer eigenen Worte

beschwerlich fallen – Sie sagen also kürzlich: Wenn Pygmalion in der

Begeisterung seine schöne Bildsäule beseelt glaubte, wenn wir zu der Täuschung

erhoben würden, daß uns eine leise Bewegung einer Augenwimper, ein unmerkbarer

Seufzer seinen Glauben zu bekräftigen schiene, dann würde eine Ahndung von dem

in uns übergehen, was den Künstler beseelte. – Aber, setzen Sie hinzu: diese Täuschung

darf nicht fehlen; »sie ist die Bedingung sine qua non.«

Vortrefflich! Aber diese so

unentbehrliche Täuschung, diese Täuschung, ohne die wir die Freude und den

Schmerz des Künstlers, seine Angst, seine Sehnsucht, sein Entzücken nicht

theilen können, warum fehlte sie im Pygmalion? – Weil sie in keinem Melodrama möglich

ist.

Wenn wir die Freude eines

empfindenden Wesens theilen sollen: so müssen wir ihre Ursach für wahr halten.

Hier ist die Belebung der Bildsäule die Ursach dieser Freude. Die ist nun nicht

wirklich beseelt, wir müssen also etwas Falsches für wahr halten, das ist, wir

müssen getäuscht werden. Für unser Vergnügen und Schmerz, für die Empfindung überhaupt

ist Täuschung so gut als Wahrheit. Die Künste sollen Schein wirken, und darum

ist die Täuschung in ihrem Gebiete Alles.

Aber eben darum ist es so

wichtig, die Natur und die Ursachen der Täuschung zu kennen. Und sollte man es

glauben, gerade da hat man diesen Ursachen am wenigsten nachgeforscht, wo von

dem Zauber der Täuschung alles abhhängt. Der Mahler hat in seiner Kunst die

Mittel, wodurch er vermittelst der Perspektiv und Haltung auf der Fläche seiner

Leinwand Körper und unabsehliche Weiten hervorgehen läßt, in feste und

bestimmte Regeln zusammengefaßt; der Bildhauer weiß ganz genau, wie er seinem

leblosen Steine in dem Belvederischen Apollo soll den Schein von Leben und

Bewegung mittheilen; und der dramatische Dichter allein darf nicht wissen, wie

er den Zuschauer zu dem Glauben an seine Wunder zwingen könne? Lessing hat sehr

wahr gesagt: die Haare müssen bei dem Anblicke eines Gespenstes auf dem ungläubigsten

Kopfe zu Berge stehen; aber der Virtuose muß es ihm auf die rechte Art zu

zeigen wissen. Er hat darüber einige vortrefliche Regeln gegeben, die aber noch

einer Ergänzung bedürfen.

In dieser ganzen Theorie sind

also bisher noch immer nur die Regeln für die Sinnentäuschung aufs Reine

gebracht, und an diese mußte man wohl denken; denn ohne sie hat die Mahlerey

keine Körper und die Bildhauerkunst keine Bewegung. Und gleichwohl bedarf die

dramatische Kunst weit mehrerer Täuschungsmittel, als irgend eine andere; denn

sie redet zu den Augen, wie die bildenden Künste, und ihr Gebiet umfaßt die

Geisterwelt und die Körperwelt, die Natur und die Übernatur. Aristoteles beschränkte

sich auf die historische Täuschung, den dürftigsten Zweig des ganzen Stammes,

und auch dabei ging er nicht über die leichtesten Regeln hinaus. Es giebt aber

eine Art der Täuschung, die mächtiger ist, als alle übrigen, ja die den Mangel

aller übrigen ersetzen kann, und diese ist die leidenschaftliche Täuschung*. Shakespear spielte seine unsterblichen

Werke auf einer Bühne, deren ganze Decoration die weißen Wände waren, und

Niemand vermißte die Gemälde des wahren Orts der Handlung, den hatte die Kunst

des Dichters die Einbildungskraft des Zuschauers festgezaubert. Wir glauben das

mit dem üppigen Aufwande des Decorateurs zu zwingen, was Shakespear sich durch

die dramatische Kraft seiner Werke sicherer und vollkommener erringen mußte. So

wußte sich die dramatische Kunst in ihrer rohen aber selbstständigen Armuth Hülfsquellen

zu schaffen, die sie in der Weichlichkeit des Reichthumes von den Mitteln der

fremden Kunst der Skenopöje erbettelt.

Daß die Leidenschaften den

Menschen verblenden, daß sie ihn täuschen, diese Wahrheit ist so alt und

bekannt, daß man sich wundern muß, wie man die Kraft ihrer Blendwerke bei der

dramatischen Kunst hat übersehen können. Sie verblenden, indem sie die

Vernunft, ja selbst die Sinne in ihrem gesunden Zustande hindern, das

wahrzunehmen, was ihnen noch so nahe liegt. Der Glaube, der etwas falsches für

wahr halten soll, wird in seinem blinden Zufahren aufgehalten, wenn ihm die Gründe

des Falschen in die Augen leuchten. In einem leidenschaftlichen Zustande ist

das nicht zu besorgen, da werden die Augen des Verstandes von Vergnügen oder

Schmerz gebunden. Wir mögen bei kalter Vernunft noch so viel Gründe haben, es

unwahrscheinlich zu finden, daß sich Menschen singend in Recitativen und Arien

mit einander unterreden, wer denkt daran, wenn ihn die Schönheit des Gesanges

entzückt und er für das Schicksal einer Iphigenia oder Cora zittert?

Die Leidenschaft thut aber

noch mehr, sie verblendet uns nicht allein gegen das, was wir sehen, sie zeigt

uns auch das, was wir nicht sehen, sie sieht was nicht vorhanden ist. So wie

der Verliebte keinen von den Fehlern sieht, die ein jeder Unbefangener an dem

Gegenstande seiner Bewunderung wahrnimmt, so erblickt er hingegen tausend

Vollkommenheiten daran, die kein anderes Auge zu entdecken vermag.

Die Kunst muß also mit dem

Zauberstabe der Leidenschaft mein inneres Auge berühren, wenn ich das, und nur

das sehen soll, was sie verlangt. In dem Melodrama wäre dazu das kräftigste

Mittel vorhanden; denn es ist zum Theil ein musikalisches Schauspiel, aber,

unglücklicher Weise, nur zum Theil. Denn der Akteur spricht in poetischer

Prosa, der schlechtesten unter allen, und nur das Orchester tönt in der

idealischen Sprache und tanzt in dem schönern Rhythmus der Leidenschaft. Ich muß

es Ihnen überlassen, ob sie das, was ich von der widrigen Wirkung dieser

ungeheuren Mischung an einen andern Orte (neue vermehrte Schriften S. 109 u.

ff.) gesagt habe.

Die Musik kann also mit dem

Tanze ihres Rhythmus nicht in die Leidenschaft fortreißen, zu der sie mich

stimmen will, denn kaum hat sie mich ergriffen, so stockt sie schon und läßt

mich fallen. Wie soll mich also das Schauspiel täuschen, da es mich nüchtern

und unbegeistert läßt.

Das musikalische Schauspiel täuscht

mich nämlich zuförderst durch seinen idealisch schönen Ausdruck. Denn sie entzückt

die Seele durch ihre überirdischen Melodieen und Harmonieen. Dieser Zustand des

Vergnügens macht sie aber, nicht bloß willig, sondern begierig, alles zu

glauben, ohne welches er nicht fortdauern könnte. Was wir wünschen, das glauben

wir, und welcher Sophist ist unwiderstehlicher, als der, der sich unserer Wünsche

bemächtigt? Wie soll also die entzückte Seele an dem Wunder zweifeln, von

welchem ihr seeligster Genuß abhängt?

Noch mächtiger wirkt

vielleicht die Musik durch die Allmacht ihres Rhythmus. Eine jede Leidenschaft

hat den ihrigen, die Freude ihr Allegro, der Zorn sein Furioso, die Wehmuth ihr

Adagio; und in diesem muß ich ihr unwillkührlich folgen, durch diesen theilt

sie mir die Leidenschaft mit, von der er der natürliche Ausdruck ist. Wie soll

aber dieser Rhythmus in dem Melodrama wirken, da er alle Augenblicke

unterbrochen wird, wie soll er eine Leidenschaft entzünden, die der prosaische

Akteur, wenn sie kaum entbrannt war, schon wieder auslöscht?

Eben so wenig, oder vielmehr

noch weniger, kann mir Pygmalion in dem Melodrama einen Glauben mittheilen, den

er selbst nicht hat; denn er scheint ihn nicht zu haben. Wenn er ihn hätte, müßte

er nicht in die Accorde und den Rhythmus des Orchesters einstimmen? Er mag noch

so oft rufen: Sie lebt; ich glaube es ihm nicht, alle seine Gebärden und

Bewegungen, womit er seinen Ausruf begleitet, überzeugen mich nicht. Seine

irdische, prosaische Menschensprache straft ihn Lügen. Seine Gebärden sind

trunken, aber seine Sprache ist nüchtern; ich glaube seiner Sprache und lasse

mich durch seine Ausrufungen nicht irre machen.

Das Melodrama ist also ein

Schauspiel, das lyrisch seyn soll, und es nicht ist; es sucht den Mangel der

tragischen Kraft durch den Zauber der Musik zu ersetzen, und zerstört diesen

Zauber, indem es dem Gesange entsagt; es hat weder die leidenschaftliche Täuschung

des Trauerspiels noch der Oper. Rousseau hat die Pyramide auf die Spitze

gestellt, und das Melodrama mit seinem Pygmalion einzuführen versucht. Dieser

Versuch mußte mißlingen; denn das Sujet erforderte die Vereinigung aller Täuschungsmittel,

und dem Melodrama fehlt es an den wirksamsten.

Halle.

J. A. Eberhard.

* Siehe. Philosophisches Magazin Theil 4 Stück 1. Über

die ästhetische Täuschung S. 40 u. ff.

Über Rousseau’s Pygmalion. Sie verlangen etwas von mir, mein Freund, woran ich ohne Ihre Aufforderung nicht gedacht hätte. Wenn Ihnen indessen an meiner Meinung vom Pygmalion etwas liegt; so mögen Sie auch sehn, wie Sie damit zurecht kommen. Vielleicht erwarten Sie eine bloße Auseinandersetzung der Bendaschen Musik; erlauben Sie mir jedoch immer, vorher einen Blick nach meiner Art auf das Sujet zu werfen, vielleicht daß ich so nachher desto kürzer seyn kann. Zuerst gesteh ich Ihnen, daß ich diesmal mit unserm lieben Rousseau nicht sehr zufrieden bin, und eben so wenig scheint mir auch Ihre Erklärung der Mythe vollsinnig genug zu seyn. Sie sagen: »Pygmalions heisse Liebe zu seinem Werke ließ ihn den kalten Marmor umfassen und seine Küsse und Umarmungen erwärmten und beseelten die todte Gestalt.« Was heißt das? und liegt wohl ein poetischer Sinn in dieser Umschreibung? Ich glaube: nein! Was soll uns der kalte todte Marmor? Meinen Sie, daß ein Mann wie Ovidius umsonst lügen werde? denn das hieße eine Lüge und kein Gedicht. Würde nicht Pygmalion eher einen Marmorblock haben auftreiben können, als ein so großes Stück Elfenbein? Fort mit dem Marmor! Mit dem haben wir nichts zu thun. Wer weiß wie lange unser arme Künstler gesonnen haben mag, um eine Materie zu finden, würdig seines geliebten Ideals, seiner Gattin, seiner Göttinn. Also Elfenbein, und nicht Stein noch Stahl! nicht hart, nicht kalt, nicht todt. In dieser bloßen Wahl der Materie liegt, wie mich dünkt, eine Harmonie des Süjets, die gewiß nicht müßig, aber von einer solchen Natur ist, für welche die Musik keinen Ausdruck hat. Doch lassen Sie uns noch weiter in die Fabel eingehn: Ovidius klagt im Xten Buche über die Propötiden, über die schamlosen Amathusischen Weiber, die die Gottheit der Venus verläugneten, das ist: ohne Tugend und Zucht lebten. Sie zog von dannen die Göttinn; sie entfloh dem Laster, und mit ihr die Liebe, die Schönheit, die Anmuth – die Kunst. Und die Menschheit sank zum Thier herab und das Fleisch wurde zu Stein. Utque pudor cessit, sanguisque induruit oris. In rigidum parvo silicem discrimine versae. Hier finden wir Pygmalion, den einzigen Auserwählten, den Liebling der Göttinn, den Verehrer der Tugend. Er sah diese Schande der Menschheit, dies endliche Schicksal des Lasters und blieb ehelos, aus Abscheu vor den Gebrechen solcher Weiber. Meinen Sie noch, Pygmalion werde sich mit diesem Gefühl eine Gattinn aus diesen Steinen gebildet oder gedacht haben? Nach dem zu einfachen Begrif, welchen Sie der Mythe unterlegen, könnte mancher auf den Gedanken kommen: Pygmalion sey auf eine so gemeine Art in seine Arbeit verliebt und davon eingenommen gewesen, als nach ihm mancher gute Mann, der nicht auf die Nachwelt gekommen ist. Ja, die Selbsttäuschung sey so weit gegangen, daß unser närrische Künstler sich endlich wirklich eingebildet habe, seine Puppe lebe, und die schadenfrohe Göttinn habe ihn in diesem Wahne durch eine besondere Verblendung bestärkt. Wie denn irgend eine alte Auslegung der Fabel wirklich sagt: Pygmalion sey ein Weiberfeind gewesen, und zur Strafe für dieses Laster in seine eigene Statüe verliebt worden. Ovidius sagt vom Pygmalion: Thalamique diu consorte carebat. Hierinn finde ich sogar die Entstehung der ersten Idee des Künstlers. Es fehlte ihm eine Genossinn, er bedurfte ihrer, und fand allenthalben, wohin er sah, ein lasterhaftes Geschlecht. Wie hätte ein tugendhafter Mann mit solcher Frau in Frieden und Liebe leben können? So entstand in seiner Imagination ein Bild eines vollkommenen Weibes. Seine Hand und sein ungeduldiger Fleiß trugen das Bild mit feurigen Farben der Phantasie in die Natur über; seine Galathea war vollendet, aber, o Jammer! es fehlte die Seele. Anstatt sein Ideal wieder zu finden, fand er die Beschränktheit menschlicher Kräfte. Er wußte wohl, daß er alles gethan, und fühlte mit Schmerzen, daß er an eine Kleinigkeit gar nicht gedacht hatte, die die bildende Kraft voraussetzt, weil sie das Gemeinste in der Natur ist, die aber keine menschliche Gewalt schaffen noch geben kann. Wie hätte Pygmalion so wohl sagen können: Ich habe die Werke der Götter übertroffen! Venus selbst ist weniger schön! – Welch ein toller unnatürlicher Übermuth! und wo sagt davon die Fabel ein Wort? steht nicht vielmehr: Quam vivere credas Et si non obstet reverentia, velle moveri. Wie zart und fein, wie bescheiden und groß ist hier alles menschliches Lob mit wahrer kindlichen Ehrfurcht gegen die mächtigen Götter vereinigt? Wir müssen uns schlechterdings den Künstler hier unter andern als gemeinen Umständen denken. Pygmalion war kein Mann der durch die Verkennung oder das Lob der Menge auf die Verehrung seiner selbst gesteigert ist. Der Dichter giebt ihn uns ganz isolirt, in seiner Werkstatt unter seinen Bildern und Idealen lebend, oder im Tempel in der Gemeinschaft mit Göttern. Er hat keine Muster, nach denen er arbeiten kann: Die verdorbene ausgeartete Natur ist ihm zuwider. Er muß alles aus sich selbst hervorbringen; so kann die Liebe und der beständige Drang zu seinem bessern Werke nicht fehlen. Und wenn er glaubt, sichs nun recht gemacht zu haben; wenn er einen Augenblick fühlt, daß alles geschehen sey; so fehlt immer seinem Bilde noch das Beste, und endlich – alles. So ist das Bild eines wahren Künstlers beschaffen, den Ovidius lobt, und der wirklich ein höherer Mensch seyn muß; der sich nicht begnügt Knochen und Muskeln und Haare und Fleisch nachzumachen, sondern bemüht ist, Leben und Seele, Geist und Odem, Bewegung und Art über sein Werk auszugießen, um solches gleichsam zum Muster für Bewegung und Geist und Art aufzustellen. Ihm ist nur gelegen: die Willensmeinung der reinen Natur zu erforschen und ihre Zwecke deutlich zu machen; er will nur zeigen, wozu eine Hand, ein Auge, ein Fuß gut ist, und was die weise Natur alles darin verborgen hat, sonst wäre ja das ganze Wesen der Kunst nichts als eine leidige Abschreiberei. Dazu gehört aber offenbar der Umgang mit Göttern, mit reinern Wesen – mit Idealen; worüber wir so manches Achselzucken und Kopfschütteln gewahr werden, weil man glaubt, der Mensch könne nichts bessers seyn, als wozu ihn hergebrachte konventionelle Verderbniß nur zu oft macht. Aber es ist nicht so. Mag auch die Sophisterei selbst sich an Worten und Schlüssen erschöpfen: die Sonne ist da, doch sie läßt sich nicht betasten; sie giebt allen Dingen Gestalt und Farbe, doch sie läßt sich nicht färben noch verstellen: – Und so glaube ich, daß unser alter Dichter bloß das natürliche Bild eines vollkommenen Künstlers habe entwerfen wollen, der immer eifriger und anfordernder gegen sich selbst wird, je tiefer er in sich selbst zurücke geht, und je öfter und besser es ihm gelingt. Lassen Sie uns nun zu Rousseaus Drama übergehn: »Ein Künstler von glühender Bewunderung und Liebe für sein Werk entzündet, bewegt die Götter durch sein Gebet, der todten kalten Masse, welcher er eine Gestalt gab die des Lebens so würdig scheint, den belebenden Odem einzuhauchen.« Diesen Sinn haben Sie aus dem Drama gezogen, und ich wüßte es nicht besser zu machen. Sie haben nichts vergessen, nichts hinzugethan; aber der ganze Sinn (lassen Sie mich das Wort behalten) ist ein Nichtsinn. Wenigstens ist er es mir, ich mag daran kehren und wenden, wie ich will. Den todten kalten Marmor wollen wir ihm schenken, obgleich er einer weichern Fleischähnlichern Masse nicht minder bedurft hätte als der Lateiner. Aber was sollen wir uns sonst bei seinem Drama denken? Ein Künstler von Bewunderung und Liebe für sein eignes Werk entzündet, liegt und fleht zu den Göttern, die er mit dem nämlichen Werke übertroffen haben will, um Leben für dies sein kaltes todtes Werk? Rousseau, sagen Sie, ist einen Schritt weiter gegangen. Ja wohl! das nenn’ ich einen Schritt! Sein Held läuft davon und läßt uns die Haut liegen. Über Natur und Kunst hinaus gesprengt, weiß man nicht mehr wo man ist; man ist nicht mehr. Alles Verhältniß zwischen Sache und Sache ist aufgehoben. Wirklichkeit ohne Wahrheit; Natur ohne Weisheit; Kunst ohne Zweck. Die Ordnung der Dinge ist gestört, zerrissen, das Chaos ist da. Und das alles, warum? um eines Menschen willen der ein wahrer Heide ist, und der immer tolerant gegen die Weiber von Amathunt seyn konnte, ohne seiner Ehre etwas zu vergeben. Wo ist hier eine Absicht oder ein Gefühl, das uns den Künstler groß und würdig mache? und wie lächerlich und langweilig ist die bloße Bewunderung und Anbetung sein selbst? wie ärgerlich der vermeßne Trotz der jedes Gefühl empört, und die Mildigkeit der allmächtigen Götter hohnneckt? Muß es denn Bewundrung und physische Liebe für ein eignes Werk seyn, was so einen Mann bewegen wird zu den Göttern zu beten? Wird dieser Künstler knien und bitten und beten, um etwas, das er selber machen kann? besser machen kann? das er längst bewundert? und das selbst den Göttern zu geben unmöglich seyn muß? Denn wo hat man gehört, daß ein Narr gebetet hätte, um erhört zu werden? Rousseaus Pygmalion weiß also nicht, was er will, wie sollten wir es wissen? Seine Fehler und Gebrechen liegen hinter einer schönen Sprache verborgen, aber dadurch wird er für unsern innern Sinn um nichts besser. Ein redender Künstler ist schon ein verdächtiger Mensch. Es ist mit der Kunst wie mit dem Heldenthum: Werke und Thaten sind ihre Sprache; wo diese nicht reden, ist alles Wortmachen eitel und langweilig. Und das kann die Ursache seyn, warum wir uns nicht für Rousseaus Pygmalion und seine Sache interessiren können. Kurz, es ist ein verfehlter verbildeter modernisirter Charakter, der mit Recht nicht anerkannt wird, und wenn Pygmalion ein solcher Mann ist; so soll mein Ovidius keinen Vers über ihn verloren haben, denn seines gleichen ist allenthalben. Wir können uns hier nicht daran kehren, was Rousseau im Einzelnen durch seine Sprache gut gemacht hat. Allerdings hat das Stück seine große Tugenden, die wir ihm nicht zu rauben brauchen. Wie könnte auch ein Mann wie Rousseau wohl etwas hervorbringen, das gar nicht anschauenswerth wäre? Der Anfang des Drama ist schön, und man findet wirklich einen Künstler. Dieser sitzt in seiner Werkstatt traurig, unruhig, muthlos, verloren. Seine ersten Worte sind eine bittre Kritik über seine Arbeit: »Da ist kein Leben, keine Seele! Nie wird etwas daraus! C’est une pierre; c’est ton ouvrage! sagt er zu sich selbst.« Das ist kein Zeichen der Zufriedenheit. Und doch, wenn er das Bild wieder sieht; wenn er aus der großen Welt heimkehrt in seine Klause, findet er nicht, was er verbessern soll. Genug, es ist kein Leben, keine Seele darin, ob es gleich weit vollkommener ist, als er in der schaalen weiten Welt der Menschen findet: das macht ihn unzufrieden; das macht ihn aber auch schon interessant. Was soll also hier die unglückliche Bewundrung sein selbst, da er beständig findet, daß er es noch nicht ganz gut gemacht hat; da es noch immer nicht seinem Ideal entspricht. Was soll es denn heißen, wenn Pygmalion sagt: »Ich habe eine Göttinn gebildet; Venus selbst ist weniger schön; die Natur hat keine Reize wie diese; ich habe die Werke der Götter übertroffen.« Wie frech und wie ungezogen! Und solch ein Mensch soll beten; diese unheiligen Kniee sollen die mütterlichen Erde berühren; dieses frevelnde Angesicht zum Aether aufblicken; ein solcher hat die Natur übertroffen; sein Werk ist natürlicher als die Natur, aber es ist kein Leben darin. Gesetzt, es wäre möglich die Natur zu übertreffen, gesetzt, es gäbe einen Menschen, der mit der Erkenntniß ausgerüstet wäre, sagen zu können: hier ist die reine Natur zurückgeblieben, sie ist von der Kunst übertroffen; so müßte dieses doch aus Naturgründen dargethan werden. Es bleibt aber noch immer die Frage übrig: Soll die Natur übertroffen werden? darf sie es werden? darf es die Kunst wollen? Ist es nicht, die Hauptfunction der göttlichen Kunst, den abschweifenden menschlichen Geist in die für ihn so geräumigen Schranken der Natur zurückzuführen? Giebt uns nicht die älteste Dichtkunst warnende Beispiele am Phaeton, am Prometheus, am Ikaros, am Ixion? – Dieser Mangel an poetischer Tendenz mag es seyn, was unsern großen verehrten Rousseau selbst in der Freude an seinem Werke störte, und weshalb er das Manuscript nicht aus seinen Händen geben wollte, bis ein junger Akteur (Larive) durch vieles Bitten es von ihm erhielt, und in Paris aufs Theater brachte. Die Totalessenz des Ganzen, in Absicht der dramatischen Form, stelle ich mir nun so vor: daß, da Pygmalion mit seinem Bilde nicht zufrieden werden kann; da sein Genius mit der Vollendung desselben nicht in Harmonie treten kann, so sucht er in der Natur, was die eigene bildende Kraft nicht reichen will. Auch die Natur hat dermalen nicht, was er sucht. Die verdorbene Menschheit ist ihm ein Ekel, wie er sie sieht und kennt. Mit diesem Gefühl wird er so oft in sich selbst zurück gedrängt, bis er auf den Gedanken kommt: ein Weib nach seinem Bilde zu erschaffen. Seine Kunst giebt ihm die Mittel. Er erreicht seinen Zweck bis auf einen gewissen Grad; bis er inne wird: seinem Bilde fehle nur allein das physische Leben, der menschliche Odem. Er fühlt zum ersten Male mit Schmerzen, daß er nur ein Mensch ist, und dies Gefühl seiner Ohnmacht drückt ihn auf seine Kniee nieder und preßt ihm ein glühendes Gebet an die Göttinn um Leben und Odem für seine Galathea aus, und wenn er es auch von dem seinigen geben müßte. Und da haben wir den Künstler, wie ihn vielleicht die Mythologie geben will. Das Wunder ist eine Nebensache, die Erhörung versteht sich von selbst, weil jeder sie dem frommen Künstler gönnt. Übrigens sollen Sie mich nicht dafür ansehn, mein Freund, als wenn ich keine andere Vorstellungsart dieses Gedichts gelten lassen wolle; ob ich gleich weiß, was ich sage. Der Umstand wegen des Elfenbeins kann manchem unwichtiger scheinen als mir, vielleicht schon deswegen, weil man in den ältesten Zeiten der Griechen, Statuen von Elfenbein über Lebensgröße fand. Indessen steht nirgends geschrieben, wer der Erste gewesen, der von Elfenbein geschnitzt habe, und einer muß es doch gewesen seyn. Was hindert mich also zu glauben: unser Pygmalion sey der erste gewesen? sey auf die Erfindung dieser Materie aus Nothwendigkeit und Bedürfniß gekommen, um etwas seinem Ideal der reinen Natur gemäßes hervorzubringen, kurzum Leben und Seele in sein Werk zu bringen? Stelle ich mir vor daß die Kunst von Phönizien nach Griechenland gekommen; stelle ich mir vor daß besonders die Tyrier in Wissenschaften und Erfindungen berühmt gewesen; daß man ihnen die Erfindung der Buchstaben und ihren Gebrauch beilegte; stelle ich mir endlich vor, daß Pygmalion ein Phönizier war, so hat meine Behauptung vielleicht eben so viel historische Wahrscheinlichkeit, als mein Elfenbein an Lebenskraft, Weichheit, Wärme, Zartheit und Weiße eine idealische Ähnlichkeit mit der schönsten Natur und darin den Vorzug vor dem Marmor hat. Will mir ferner jemand einwenden, daß, nach der Fabel, Pygmalion in seine Statüe wirklich verliebt gewesen; daß er sie auf eine kindische Art geliebkoset, geherzt; sie mit Muscheln, kleinen Vögeln, Blumen und bunten Bällen beschenkt; sie mit Kleidern, Perlen, Ringen, Ketten und Edelsteinen geschmückt; sie auf weichen kostbaren Decken zu sich auf sein Lager gelegt; sie seine Gattinn, seine Göttinn genannt habe; so widerspricht dies meiner Vorstellungsart nirgends, und bestätigt um so mehr die Meinung: daß demjenigen, der die Natur in ihrer Wahrheit und Einfalt darstellen will, ein reiner Kindersinn beiwohnen müsse, und der Mensch nichts besseres werden könne, als was ein gutes Kind ist. Wir kommen nun auf Benda’s Musik. Ich gestehe Ihnen, mein Freund, daß ich eine heimliche Scheu vor dieser Materie habe, je weniger ich Ihren Widerspruch befürchte. Bis hieher konnte ich mit Worten reden, und Sie können mich mit Worten eines Bessern belehren, wo ich irre. Aber wie sagt man mit Worten Dinge, wozu Raphael einen Pinsel und Bach eine Orgel braucht? Wie sag’ ich Ihnen, daß in der dramatischen Form des Pygmalion kein melodischer Geist wehe, wenn Sie aus dem Vorhergehenden nicht schon von selbst darauf gefallen sind? Die Musik kann Leidenschaften ausdrücken helfen; sie kann Empfindungen malen; sie kann Töne und Harmonieen angeben, die dem geweihten Gefühl tiefe Blicke in die Geheimnisse des menschlichen Herzens gewähren. Zu allen diesen Dingen hat sie eben so kräftige als wunderbare Mittel. Wie aber diese Mittel gebraucht werden müssen, um in das vorliegende Süjet den warmen, verständlichen, für das Herz wichtigen Sinn zu bringen, den die Dichter lyrisch nennen, scheint mir selbst nach Benda’s Composition, noch ein Geheimniß geblieben zu seyn. Lassen Sie uns annehmen: der Charakter unsers Drama bestehe überhaupt in einer Art der innerlichen Unruhe, worin Liebe, Bewundrung, Gleichgültigkeit, Erstaunen, Traurigkeit, Wehmuth und Unzufriedenheit mit einander abwechsele. Alle diese Dinge hat uns der vortreffliche Komponist, von Zeit zu Zeit, wie es die Worte erheischen, mit Tönen und Instrumenten recht geschickt auszumalen gewußt. Er hat geglaubt: die Musik müsse wenig Schritt halten, oft ihr Tempo verändern; bald hoch bald tief, bald schwer bald leichter einhergehn; hier finster und dick, dort angenehm und licht seyn. Dies alles seh ich in der vor mir liegenden Musik deutlich stehn, und wenn Sprache und Gebehrden dazu kommen, nun – so seht ihr den Mann, hört die Musik und versteht, wenn ihr deutsch könnt, auch seine Worte. Es bleibt nur die kleine Frage übrig: Macht es einen Eindruck? und welchen? Die Beantwortung dieser Frage kann ich mir billig von Ihnen erbitten. Sie haben alles gesehn und gehört, haben eine gute von Kennern gerühmte Execution vor sich gehabt, und werden gewiß im Allgemeinen sagen können, ob es ein guter Eindruck war. Ich will Sie nicht verlegen machen, ich meine es ernstlich mit unsrer Sache. Benda war ein würdiger Sohn der Musen, desto eher dürfen wir über ihn reden. Wir haben auch eine Nachwelt zu hoffen, die uns richten wird, also ohne Furcht zur Sache: Benda hat die Worte komponirt, er hat sie gut komponirt; das ist alles was ein ehrlicher Mann leisten kann; aber der gute Pygmalion steht noch unangerührt im Ovidius, und damit basta! Mach’ es besser wer da kann, und raisonnirt nicht über den Willen der Götter; nur was diese wollen ist gut. Benda hat sich vielleicht eine Musik zum Pygmalion gedacht, und hats versucht. Es ist ihm gegangen wie seinem Helden: Il n’y a point la d’ame ni de vie; Ce n’est que de la pierre! – Ce n’est que de la musique! setz’ ich hinzu, und wer gern tanzt, – das Sprichwort ist wohl zu alt. Man wird immer dreister, mein Freund, bis endlich der Meister kommt und einem auf die Finger klopft. Ich habe den Pygmalion vorgestern gesehn. Ich bin unzufrieden – mit mir. Ich werde ihn wieder sehn. Man kann irren, kann sich täuschen, man kann betrogen werden. Iffland hat mich betrogen; hat mir meine schöne Kritik rein weggewaschen aus meiner Seele. Ich erwartete meinen Pygmalion; das hätt’ ich können bleiben lassen. Ich habe einen andern gefunden und bin zufrieden. Ich nehme mein ganzes Gerede zurück und so geb’ ichs in Ihre Hände, machen Sie damit was Sie wollen. Die Kritiker meines Gleichen mögen sich daran spiegeln. Ich bin wahrhaftig warm geworden; es hat mich entzückt. Was? – weiß ich nicht; genug, ich sage Ihnen die Wahrheit. Ich war längst überzeugt was Illusion und Hingebung vermögen, jetzt glaube ich daran und schweige. Ars adeo latet arte sua. Iffland hat den Pygmalion wirklich dramatisirt, und hat das Spiel gewonnen. Er hat sich so geschickt hinter der Musik zu verstecken gewußt; Er hat musicirt, die Musik hat gehandelt. Ich würde ihn höher achten, wenn meine Achtung eines Zusatzes bedurft hätte. Die Ausführung der Musik war trefflich und ganz: sie war hinreißend. Ich bin dem Orchester sehr nahe gewesen, ohne es zu sehn. Das Ganze war für mich eine Vision, eine Erscheinung; ein entzückender Traum, von dem man zur rechten Zeit erwacht, um sich nachher seiner Menschheit mit Lust bewußt zu seyn. Die Stellung der Galathea mag mit Schönheit und Anmuth um den Preis eifern, ich will mich darin nicht mischen: sie war göttlich! Vergeben Sie mir meine Kritik und leben Sie wohl! Berlin den 20ten Februar 1798. Zelter. Nachschrift. Die Herausgeber der Jahrbücher der preußischen Monarchie haben dem Verfasser des Aufsatzes Pygmalion im ersten Stücke dieser Zeitschrift die vorstehenden Abhandlungen des Hrn. Professor Eberhard und des Hrn. Zelter mitgetheilt. So sehr es ihn freut, daß seine Worte die Aufmerksamkeit dieser Männer, in deren einem er seinen ehemaligen Lehrer, in dem andern seinen Freund verehrt, gewannen, so glaubt er doch jetzt um so weniger hinzufügen zu dürfen, da die Herausgeber durch die Zusammenstellung dieser Abhandlungen die Sache noch mehr erläutert haben. Meine Absicht, bei der Anfertigung des Aufsatzes Pygmalion, war: darzuthun, daß Pygmalion kein Sujet für dramatische Darstellung sei, daß er in das Epos, das romantische Gedicht, oder die Schilderung gehöre, und ihnen verbleiben müsse. – Gegen das Monodrama im Allgemeinen wollte ich nicht kämpfen. Wenn man von dem Drama den hohen und würdigen Begriff hegt, den so viele antike, und unter den modernen vorzüglich Shakespears Werke einflößen, so kann man das Mono- und Melodrama nicht für ein dramatisches Werk im hohen Sinne des Wortes gelten lassen, weil es weder wirken will noch kann, was ein Drama wirken soll und muß. Die Eingeschränktheit des Umfangs der Handlung, die sogar von der physisch möglichen Anstrengung des Schauspielers begränzt wird, der Mangel an Charakterzeichnung und am Spiel der Charaktere gegen einander, woraus die eigentlich dramatische Handlung hervorgeht, dulden nicht, daß sie dramatisches Kunstwerk heißen können, weil jene innige Theilnahme durch sie nicht bewirkt werden kann, vermöge deren der Zuschauer wie entzückt aus der ihn umgebenden Welt in die Phantasiewelt des Dichters, der die Kunst des Schauspieles das Gewand der Wirklichkeit umhüllt, versetzt wird. Indeß gilt das Nachspiel auch für ein Drama. Es ist in der Gattung des witzigen was das Monodrama im heroischen und sentimentellen seyn soll. Dieses hat deshalb sehr bedächtig die zauberische Musik in sein Interesse gezogen, die ohnerachtet sie oft unterbrochen wird, dennoch nicht ohne Effekt bleibt, so bald der recitirende Künstler nur seine Parthieen ganz in die ihrige zu verschmelzen weiß. Man könnte die Monodramen dramatische Erscheinungen nennen, vielleicht um so richtiger, je mehr alles darauf berechnet ist, die Darstellung zu einer Vision zu erheben. Und der gute Genius der Kunst erhalte diese Erscheinungen auf der Bühne, damit die hohere edlere Mimik nicht untergehe, die lange Zeit vor dem Toben der Kraftmänner, dem Panzergeklirr der Ritter, und der flachen Conversation der Alltagswelt nicht zum Vorschein kommen konnte. Die Worte des großen Mannes werden mit Recht immer bedeutend genommen; auch sein Scherz. Ohne Zweifel finden die Leser das was Göthe vielleicht mehr scherzend als ernst über das Monodrama sagt, nicht ungern hier. Im Triumph der Empfindsamkeit, (Band 4, S. 118) redet Andrason mit den Hoffräulein von den Launen der Prinzessin, und sagt unter andern: »Eins noch, an dem sie großes Vergnügen findet, ist daß sie Monodramen aufführt. Mana. Was sind das für Dinger? Andrason. Wenn ihr Griechisch könntet, würdet ihr gleich wissen, daß das ein Schauspiel heißt, wo nur Eine Person spielt. Cato. Mit wem spielt sie denn? Andrason. Mit sich selbst, das versteht sich. Cato. Pfui, das muß ein langweilig Spiel seyn! Andrason. Für den Zuschauer wohl. Denn eigentlich ist die Person nicht allein, sie spielt aber doch allein; denn es können noch mehr Personen dabey seyn, Liebhaber, Kammerjungfern, Najaden, Oreaden, Hamadryaden, Ehemänner, Hofmeister; aber eigentlich spielt sie für sich, es bleibt ein Monodrama. Es ist eben eine von den neusten Erfindungen; es läßt sich nichts darüber sagen. Solche Dinge finden großen Beifall. Sora. Und das spielt sie ganz allein für sich? Andrason. O ja! Oder, wenn etwa Dolch oder Gift zu bringen ist – denn es geht meistens etwas bunt her – wenn eine schreckliche Stimme aus einem Felsen oder durch’s Schlüsselloch zu rufen hat, solche wichtige Rollen nimmt der Prinz über sich, wenn er da ist, oder in seiner Abwesenheit, ihr Kammerdiener, ein sehr alberner Bursche; aber das ist eins. Mela. Wir wollen auch einmal so spielen. Andrason. Laßt’s doch gut seyn, und dankt Gott, daß es noch nicht bis zu euch gekommen ist! Wenn ihr spielen wollt, so spielt zu zweien wenigstens; das ist seit dem Paradiese her das üblichste und gescheuteste gewesen.« Nachher kommt Merkulo bei der Charakteristik seines Prinzen, die er den Damen macht (S. 136) noch einmal darauf zurück, und sagt: »Wir führen aber auch die neusten Werke, wie man sie von der Messe bringt: Monodramen zu zwei Personen, Duodramen zu drei, und so weiter.« Sora. Wird denn auch darin gesungen? Merkulo. Ey gesungen und gesprochen! Eigentlich weder gesungen noch gesprochen. Es ist weder Melodie noch Gesang darin, deswegen es auch manchmal Melodram genannt wird. – Manum de tabula. M.

Den 7. August Pygmalion, Monodrama nach Rousseau, von Iffland, komponirt von George Benda. Wer könnte, bey diesen drey Namen, etwas anders, als Vortreffliches erwarten? Der Dichter, der Komponist und der Schauspieler haben sich vertraulich die Hand geboten, der Phantasie, dem Herzen, den Augen und den Ohren volle Beschäftigung zu geben. Der Text ist bekannt, die Musik gehört zu den vorzüglichsten Arbeiten unsers deutschen Komponisten. Herr Iffland beut in der Rolle des Pygmalion seine ganze Kunst auf, und wer könnte zweifeln, etwas Vollendetes zu sehen? Er erhebt die stille Natürlichkeit seines Spiels zu der Höhe eines Ideals, er zieht uns aus dem alltäglichen Kreise gewöhnlicher Existenz in die Sphäre der Phantasie und Leidenschaft mit sich hinauf. Seine Darstellung hat eben so viel Studium als Feuer, so viel Kraft als Feinheit, so viel Leben als Anstand, so viel Wahrheit als Grazie. Um desto mehr ist Er zu bewundern, um desto größer ist sein wahres Künstlerverdienst, da sein Organ, seine Figur, das Vorurtheil und mehreres ihm die größten Schwierigkeiten in den Weg legen, die Er mit der Kunst eines Garricks zu überwinden versieht. Aber was vermag die größte Kunst gegen den Eindruck der Schönheit, der sich aller Augen und Herzen bemächtigt, wenn Pygmalion den blauen Vorhang unvorsichtig aufzieht, der die schöne, die idealische Galathé barg. Er ist verlohren in diesem Augenblicke, der arme Pygmalion! Und vereinigte der Künstler Eckhofs, Schröders und seine eigne Kunst, zeigte er uns die Naturgaben, die Talente, das Organ eines Brockmann und Flecks — wir wenden unwillkührlich die Augen von der schönen Kunst zur schöneren Natur. Aber auch nur diese regelmässige, vollkommne und doch reitzende Schönheit, dieser fehllose Körperbau, dieser Madonnenblick, dies Ensemble der Reitze, durch das schönste idealische Costüme und eine malerische Stellung gehoben, vermögen es, den Zuschauer, sey er auch alt und kalt, von dem Spiel des Herrn Iffland zu dem Anblick der Madame Eunike herüberzuziehn. Der Triumph der Kunst verwandelt sich in den Triumph der Schönheit. Das Parterre verliehrt das Gehör, indem es ganz Auge wird. Man muß der Vorstellung des Pygmalion beygewohnt haben, um von dem großen und allgemeinen Eindruck, den diese Galathée machte, zu urtheilen. Mögen die Neider der Mad. Eunike ihr vorwerfen, daß es eine stumme Rolle sey, in der sie ihr größtes Glück mache; welche Schauspielerin gäbe nicht ihre Kunst hin, auf die Bedingung, ohne Worte, durch ihre Persönlichkeit so viel wirken zu können. Es ist übrigens für den größten Theil der Zuschauer eine Wohlthat, daß bald nach Belebung der schönen Galathée, ihrem Heruntersteigen, dem Entfallen ihres Gewandes — der Vorhang fällt; der Zuschauer nimmt das himmlische Bild einer Venus Urania und kein andres mit sich, das irdischer wäre.

Der kleine Matrose]

danach: Lieb' und Treue]

Das neue Jahrhundert]

Lieb' und Treue]

Die eheliche Probe]

Mad. Fleck - Galathee

Mlle. Engel

Trau, schau, wem!]

Mlle. Engel

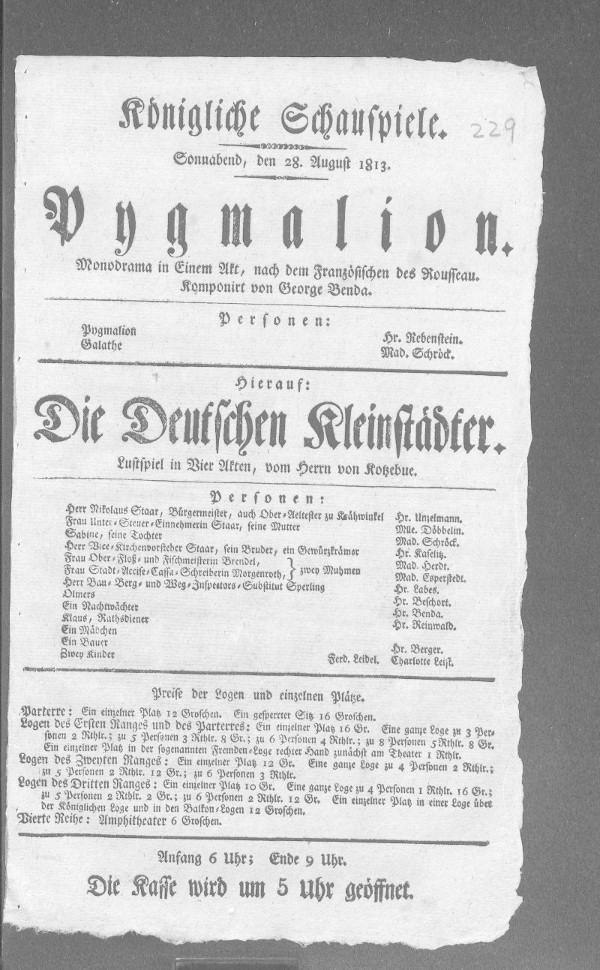

Mad. Schröck

Der grüne Domino]

Mad. Schröck

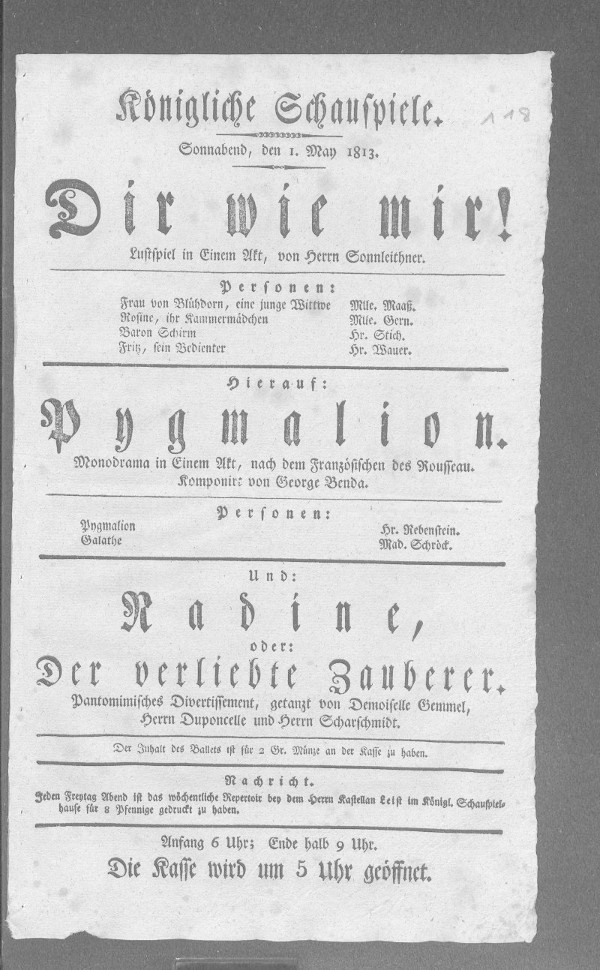

danach: Nadine, oder: Der verliebte Zauberer]

Mad. Schröck

Mad. Schröck

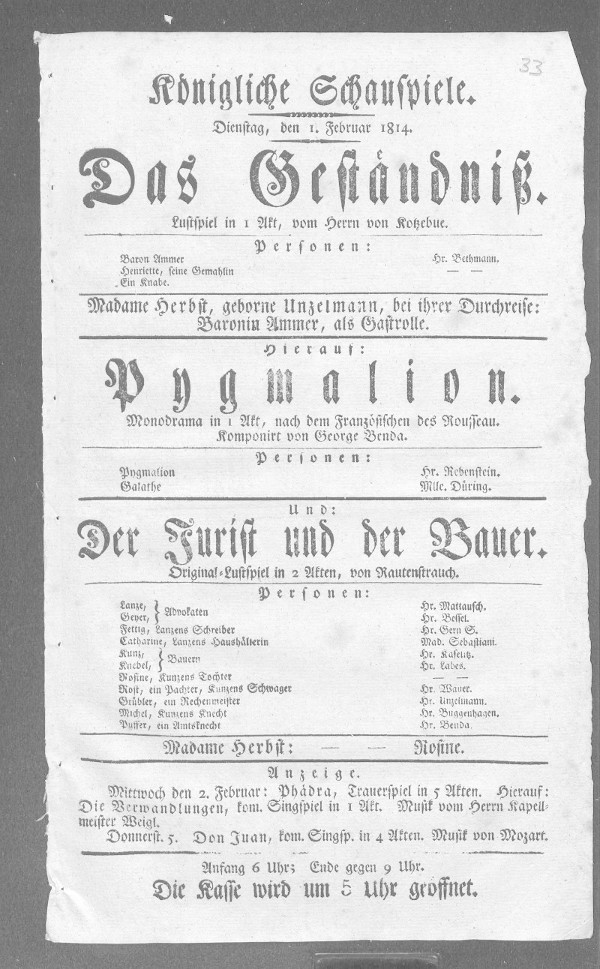

danach: Der Jurist und der Bauer]

Mlle. Düring

danach: Der schwarze Mann]

Mlle. Düring

danach: Der kleine Matrose]

Mlle. Düring

Nationaltheater: Pygmalion (bearbeitet von Klaus Gerlach), Berliner Klassik, hrsg. v. der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, 2003-2013. URL: https://berlinerklassik.bbaw.de/nationaltheater/theaterstueck/420.

Link zu den API-Daten: https://berlinerklassik.bbaw.de/api/nationaltheater/theaterstueck/420