Emilia Galotti

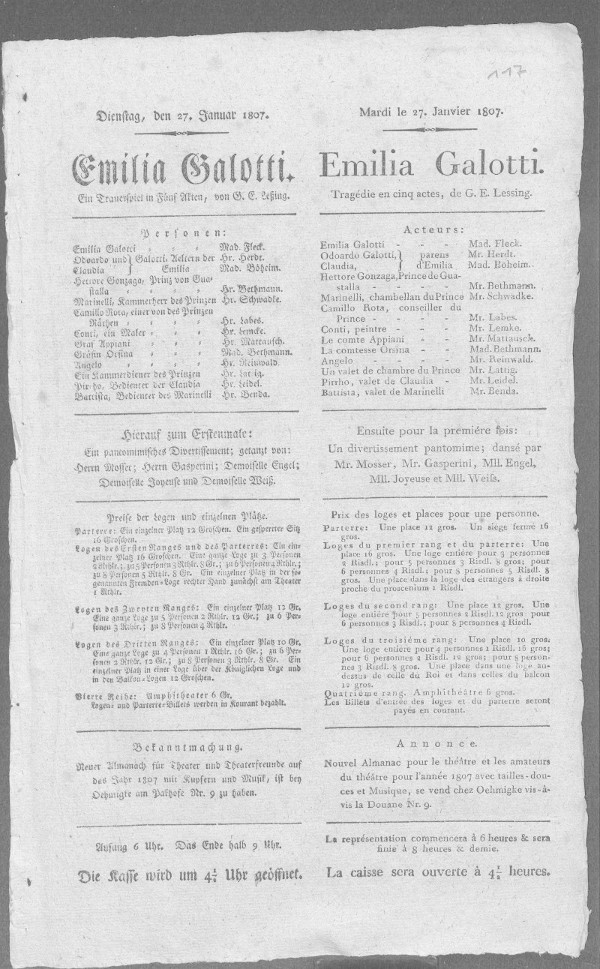

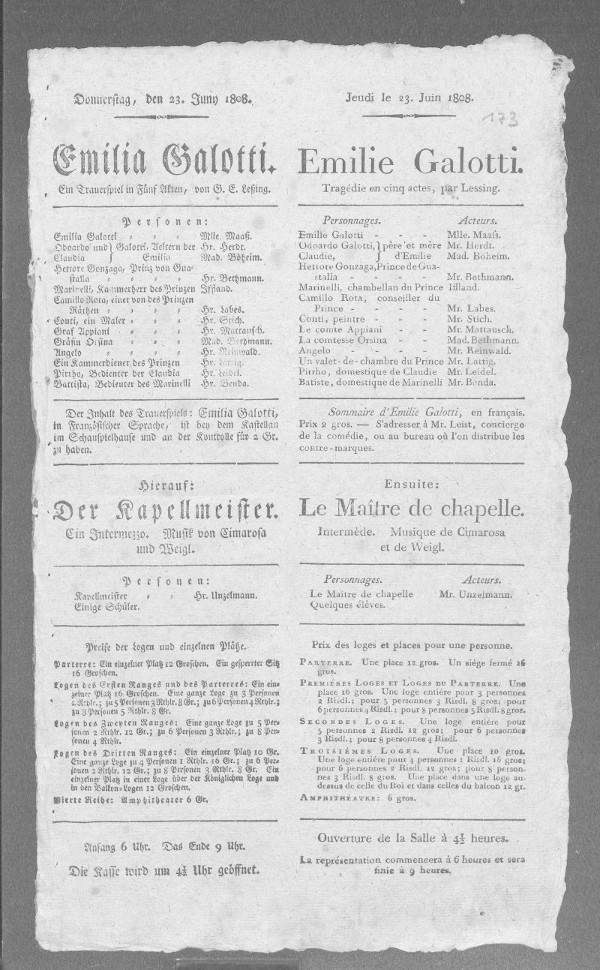

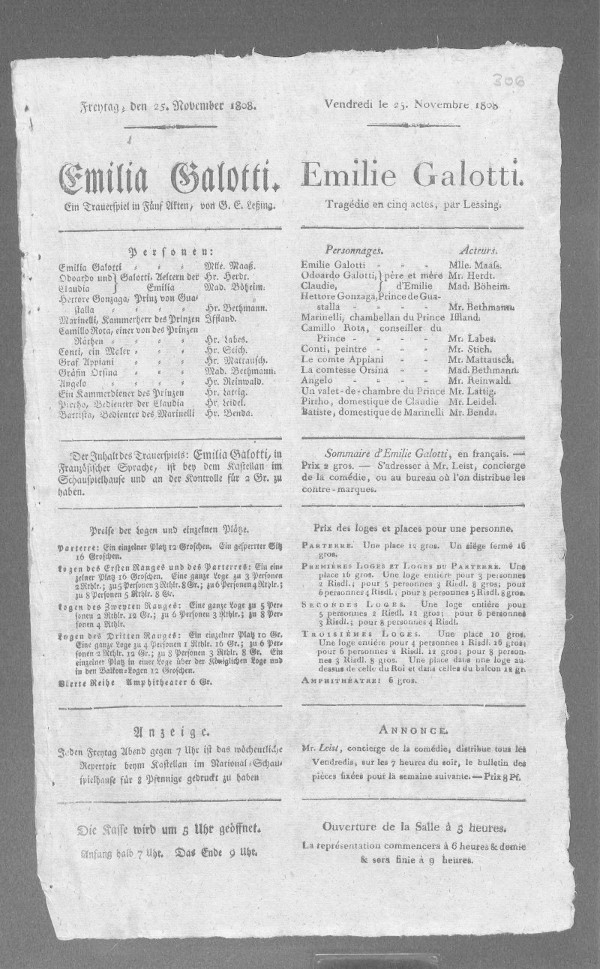

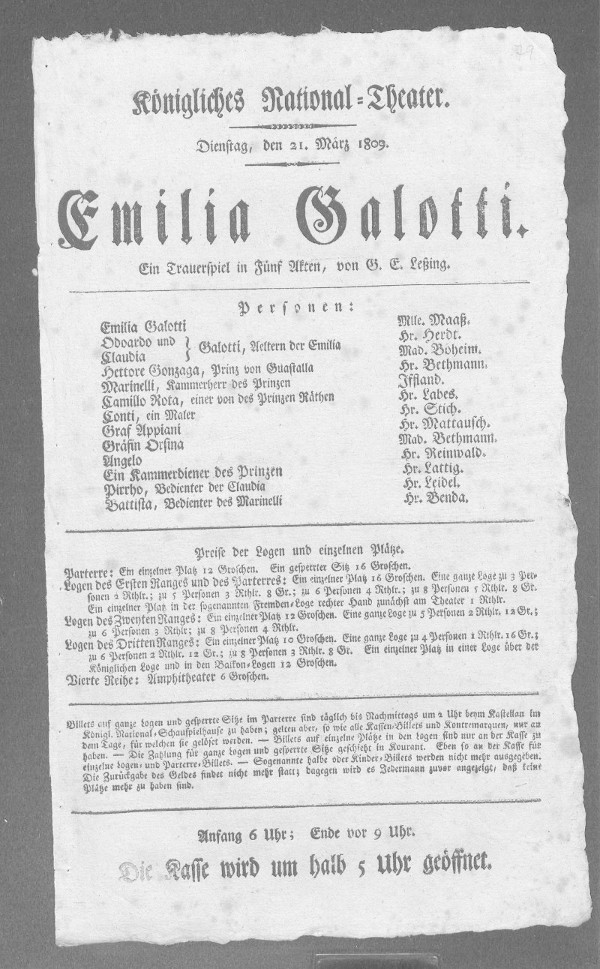

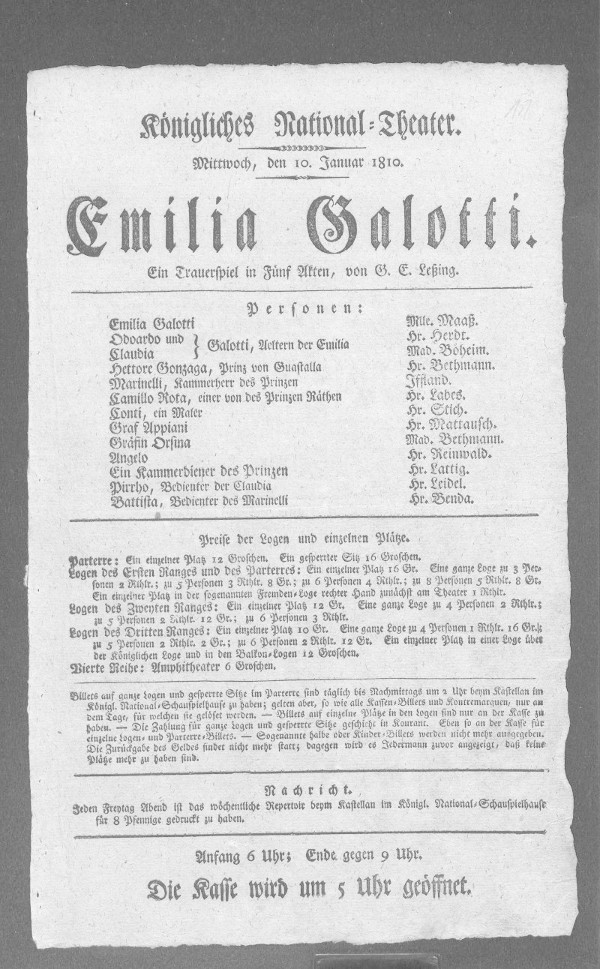

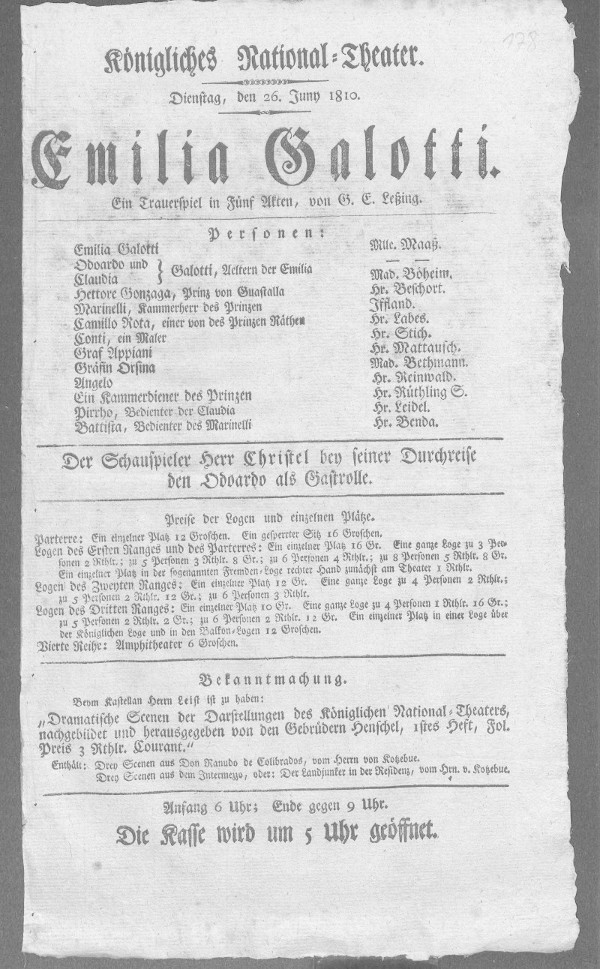

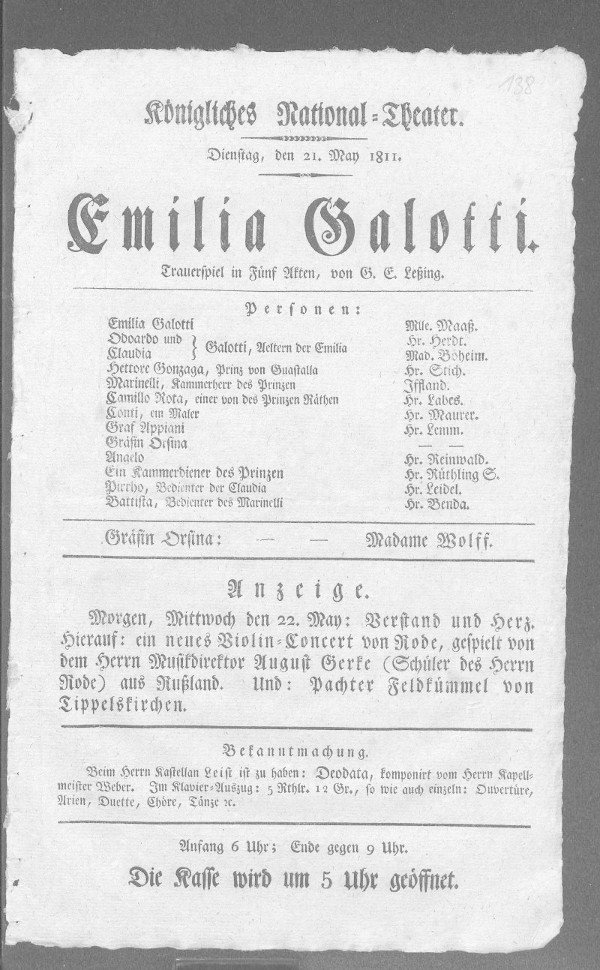

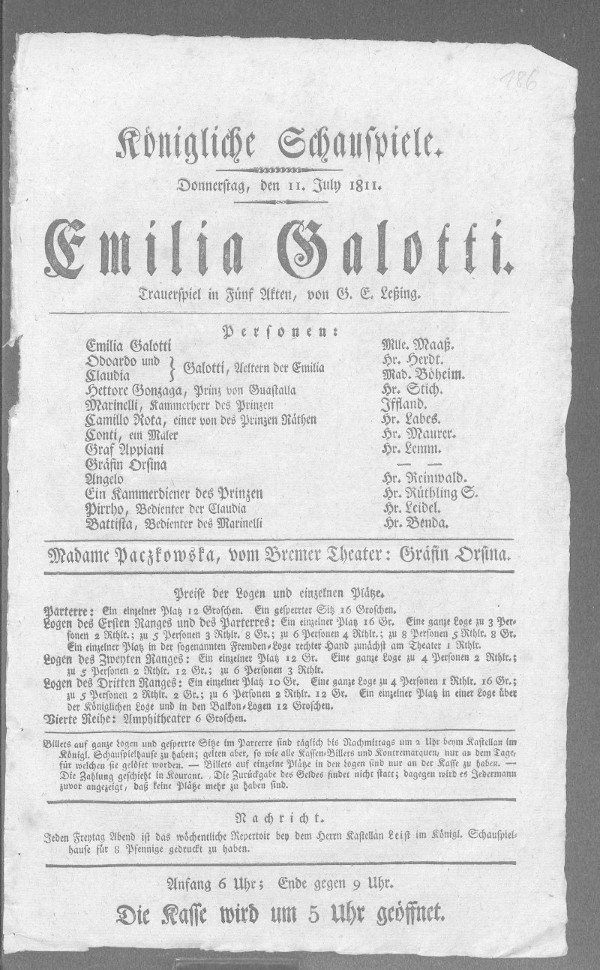

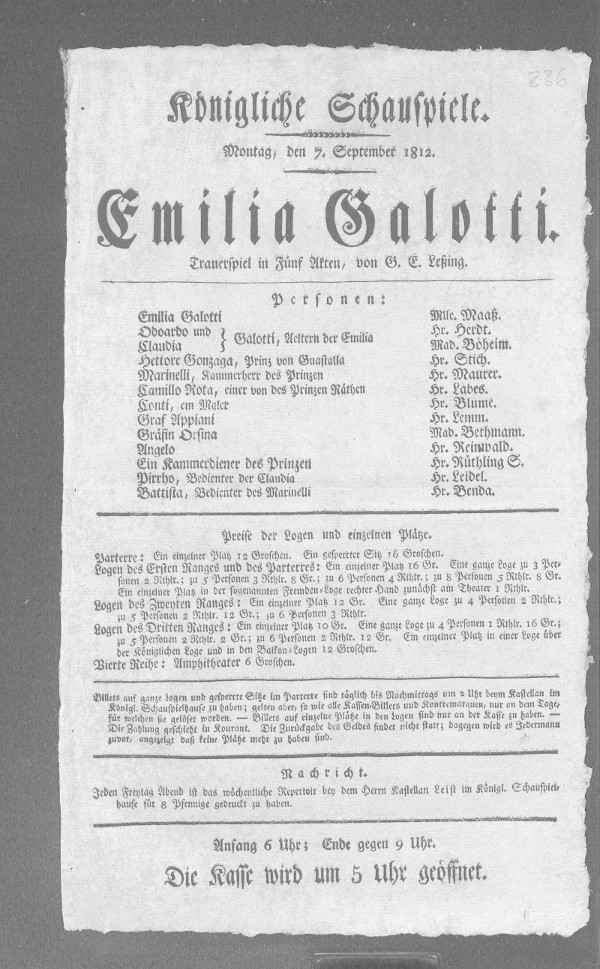

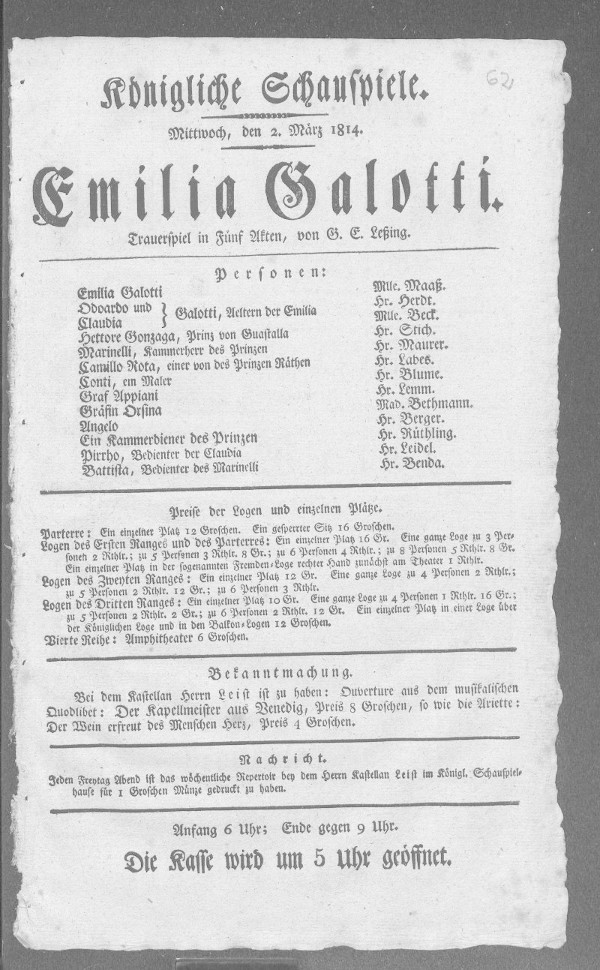

Liste der Aufführungen

Die Direction wagt, wenn sie ein solches Stück wieder auf die Bühne bringt, die Schauspieler, wenn sie es darzustellen unternehmen, das Publikum, wenn es sich es zu sehen entschließt, aber mehr als alle wagt der Dramaturg — der über ein so lang und so oft als Muster eines guten Trauerspiels und als das einzige vollkommen gute deutsche Trauerspiel angepriesenes Stück noch ein Wort zu sagen sich erdreistet. Indeß unter allen, die diesmal gewagt haben und, wie ich, noch wagen wollen, hat bis jetzt keiner ein so glückliches Spiel gemacht, als die Direction, die gegen alle Erwartung kurz hintereinander zweimal ein brechend volles Haus auf eine Einladung gewann, die sonst, wenn sie noch so lange, und selbst, wie diesmal, mehrere Jahre hintereinander nicht versucht worden war, sehr wenig willige Gäste fand. Vielleicht ist jetzt auch die Zeit gekommen, wo man über Emilia Galotti ein anderes Wort zu hören geneigt ist, als die gewöhnlichen Bewunderer und Verehrer Lessings hören wollen. Moses Mendelssohn lebt nicht mehr; man läuft nicht Gefahr, ihn zum zweitenmal zu tödten, wenn man dreist genug wäre, zu zweifeln, ob Lessing wirklich ein großer Dichter war, und ob Emilia Galotti den Beweis davon liefert? Aber, wenn man über Emilia Galotti aus dem richtigen Gesichtspunkte urtheilen will, so darf man den Theil nicht vom Ganzen, das Werk nicht von dem Werkmeister trennen man muß Lessing erst selbst kennen, ehe man zur Kenntniß seines Werks gelangen kann oder richtiger, man kennt letzteres von selbst, wenn es gelang den erstern kennen zu lernen. Die Aufgabe — Lessing — ist indeß zu schwer für mich und zu umfassend für dieses Blatt, ihre Auflösung ist auch nicht mehr nöthig, und ich demüthige mich gern zu gestehen, daß es frevelhaft wäre, neben Friedrich Schlegel noch über diesen großen Gegenstand eine Zeile zu schreiben. Dieser geistvolle Denker hat in dem zweiten Theil des ersten Bandes des Lyceums der schönen Künste, das seit Ostern 1797 im Verlage des Herrn Unger hieselbst erschienen ist, die erste Hälfte eines Aufsatzes über Lessing einrücken lassen, der nach meiner Einsicht, die richtigste Würdigung desselben enthält und das ehrenvollste Denkmal seiner wahren Größe ist. Um die Leser dieses Blatts zum Lesen des genannten Aufsatzes zu reizen, will ich einige Stellen, die den dichterischen Geist Lessings und insbesondere Emilia Galotti betreffen, herausheben. Ich erreiche dadurch zugleich den Zweck, meine Meinung über Emilia Galotti im Ganzen betrachtet, auf die leichteste und doch beste Art an den Tag zu legen. Indeß bin ich mir schuldig einzuräumen, daß ich nicht erst durch Herrn Schlegel zum Proselyten gemacht worden, daß ich, lange vorher, ehe ich seinen Aufsatz gelesen, einer Meinung war, die, wie ich übrigens gern gestehe, durch ihn mehr Licht und Festigkeit gewonnen hat. Lessing würde, wo nicht überrascht, doch etwas befremdet werden und nicht ganz ohne Unwillen lächeln, wenn er wiederkehrte und sähe, wie man nur die Vortrefflichkeit nicht müde wird, an ihm zu preisen, die er immer streng und ernst von sich ablehnte, nur diejenigen unter seinen zahlreichen Bemühungen und Versuchen mit einseitiger und ungerechter Vorliebe fast allein zu zergliedern und zu loben, von denen er selbst am wenigsten hielt, und von denen wohl eigentlich Vergleichungsweise am wenigsten zu sagen ist, während man das Eigenste und Größte in seinen Äußerungen, wie es scheint, gar nicht einmal gewahr werden will und kann. Er würde doch erstaunen, daß gerade die poetischen Medioristen, litterarischen Moderantisten und Anbetter der Halbheit, welche er, so lange er lebte, nie aufhörte eifrigst zu hassen und zu verfolgen, es haben wagen dürfen, ihn als einen Virtuosen der goldnen Mittelmäßigkeit zu vergöttern und ihn sich ausschließend gleichsam zuzueignen, als sei er einer der ihrigen; er würde erstaunen, daß sein Ruhm nicht ein ermunternder und leitender Stern für das werdende Verdienst ist, sondern als Ägide gegen jeden gemißbraucht wird, der etwa in allem, was gut ist und schön, zu weit vorwärts gehen zu wollen droht; daß träger Dünkel, Plattheit und Vorurtheil unter der Sanktion seines Namens Schutz suchen und finden. — Es ist gewiß löblich, daß man Lessing gelobt hat und noch lobt. Man kann in diesem Stücke auf die rechte Weise des Guten auch wohl nicht so leicht zu viel thun; und was wäre kleinlicher, als einen Mann von der ersten seltensten Größe seinen Ruhm mit ängstlichem Geitz darwiegen? Aber was wäre auch ein Lob ohne die strengste Prüfung und das freiste Urtheil? Demohngeachtet wagt Schlegel kaum, seine Meinung über Lessing öffentlich zu sagen; so sehr, so ganz Lessings Schriften auch sein Studium gewesen sind, das heißt, wie er sich selbst erklärt, freie, durch kein bestimmtes Bedürfniß, durch keinen bestimmten Zweck beschränkte Betrachtung und Untersuchung, wodurch allein der Geist eines Autors ergriffen und ein Urtheil über ihn hervorgebracht werden kann. Er gesteht, daß er, um Lessing ganz zu kennen, dessen lebendige Bekanntschäft hätte haben müssen, und daß ihm diese selbst jenes wahre Studium nur einigermaßen ersetzen könne. „Ein Autor, er sei Künstler oder Denker, der alles, was er vermag oder weiß, zu Papiere bringen kann, ist zum mindesten kein Genie. Es gibt ihrer, die ein Talent haben, aber ein so beschränktes, so isolirtes, daß es ihnen ganz fremd läßt, als ob es nicht ihr eigen, als ob es ihnen nur angeheftet oder geliehen wäre. Von dieser Art war Lessing nicht. Er selbst war mehr werth, als alle seine Talente. In seiner Individualität lag seine Größe. Nicht bloß aus den Nachrichten von seinen Gesprächen, nicht bloß aus den, wie es scheint, bisher sehr vernachläßigten Briefen, deren einer oder der andere für den, welcher nur Lessingen in Lessing sucht und studiert, und Sinn hat für seine genialische Individualität, mehr werth ist als manches seiner berühmtesten Werke: auch aus seinen Schriften selbst möchte man fast vermuthen, er habe das lebendige Gespräch noch mehr in der Gewalt gehabt, als den schriftlichen Ausdruck, er habe hier seine innerste und tiefste Eigenthümlichkeit noch klarer und dreister mittheilen können. Wie lebendig und dialogisch seine Prosa ist, bedarf keiner Auseinandersetzung. Das Interessanteste und Gründlichste in seinen Schriften sind Winke und Andeutungen, das Reifste und Vollendeteste Bruchstücke von Bruchstücken. Das Beste was Lessing sagt, ist, was er, wie errathen und gefunden, in ein paar gediegenen Worten voll Kraft, Geist und Salz hinwirft; Worte, in denen, was die dunkelsten Stellen sind im Gebiet des menschlichen Geistes, oft wie vom Blitz plötzlich erleuchtet, das Heiligste höchst keck und frevelhaft, das Allgemeinste höchst sonderbar und launig ausgedenkt wird. Einzeln und kompakt, ohne Zergliederung und Demonstration stehen seine Hauptsätze da, wie mathematische Axiome; und seine bündigsten Raisonnements sind gewöhnlich nur eine Kette von witzigen Einfällen. Von solchen Männern mag eine kurze Unterhaltung oft lehrreicher sein und weiter führen, als ein langes Werk.“ Aber ohngeachtet das unbefangenste und uninteressirteste Studium der Lessingschen Schriften ihm diesen Mangel einer lebendigen Bekanntschaft einigermaßen ersetzt, würde selbst Schlegel, wie ich oben angeführt habe, kaum wagen, seine Meinung über Lessing öffentlich zu sagen, wenn er sie nicht im Ganzen durch Lessings Maximen vertheidigen, und im Einzelnen durchgängig mit Autoritäten und entscheidend beweisenden Stellen aus Lessing belegen könnte. Hauptsächlich beruft er sich zu dem Ende auf die bekannte eigene Äußerung Lessings von sich selbst am Schluß seiner Hamburgischen Dramaturgie, wo er über die Entstehung dieses Werks redet. Diese Stelle verdient in jedem Betracht auch hier ihren Platz. „Als, sagt Lessing, einige gute Leute hier den Einfall bekamen, einen Versuch zu machen, ob nicht für das deutsche Theater sich etwas mehr thun lasse, als unter der Verwaltung eines sogenannten Principals geschehen könne; so weiß ich nicht, wie man auf mich dabei fiel, und sich träumen ließ, daß ich bei diesem Unternehmen wohl nützlich sein könnte? — Ich stand eben am Markte und war müßig. Niemand wollte mich dingen: ohne Zweifel, weil mich Niemand zu brauchen wußte, bis gerade auf diese Freunde. — Noch sind mir in meinem Leben alle Beschäftigungen sehr gleichgültig gewesen; ich habe mich nie zu einer gedrungen oder nur erboten; aber auch die geringfügigste nicht von der Hand gewiesen, zu der ich mich aus einer Art von Prädilektion zu erlesen glaubte. — Ich bin weder Schauspieler noch Dichter. Man erweiset mir zwar manchmal die Ehre, mich für den letztern zu erkennen. Aber nur, weil man mich verkennt. Aus einigen dramatischen Versuchen, die ich gewagt habe, sollte man nicht so freigebig folgern. Nicht jeder, der den Pinsel in die Hand nimmt und Farben verquistet, ist ein Mahler. Die ältesten von jenen Versuchen sind in den Jahren hingeschrieben, in welchen man Luft und Leichtigkeit so gern für Genie hält. Was in den neuerern erträglich ist, davon bin ich mir sehr bewußt, daß ich es einzig und allein der Kritik zu verdanken habe. Ich fühle die lebendige Quelle nicht in mir, die durch eigne Kraft sich empor arbeitet, durch eigene Kraft in so reichen, so frischen, so reinen Strahlen aufschießt: ich muß alles durch Druckwerk und Röhren aus mir herauf pressen. Ich würde so arm, so kalt, so kurzsichtig sein, wenn ich nicht einigermaßen gelernt hätte, fremde Schätze bescheiden zu borgen, an fremden Feuer mich zu wärmen und durch die Gläser der Kunst mein Auge zu stärken. Ich bin daher immer beschämt oder verdrüßlich geworden, wenn ich zum Nachtheil der Kritik etwas las und hörte. Sie soll das Genie ersticken und ich schmeichle mir, etwas von ihr zu erhalten, was dem Genie sehr nahe kömmt. Ich bin ein Lahmer, den eine Schmähschrift auf die Krücke unmöglich erbauen kann. — Doch freilich, wie die Krücke dem Lahmen wohl hilft, sich von einem Ort zum andern zu bewegen, aber ihn nicht zum Läufer machen kann, so auch die Kritik. Wenn ich mit ihrer Hülfe etwas zu Stande bringe, welches besser ist, als einer von meinen Talenten ohne Kritik machen würde; so kostet es mich so viel Zeit, ich muß von andern Geschäften so frei, von unwillkührlichen Zerstreuungen so ununterbrochen sein, ich muß meine ganze Belesenheit so gegenwärtig haben, ich muß bei jedem Schritte alle Bemerkungen, die ich jemals über Sitten und Leidenschaften gemacht, so ruhig durchlaufen können, daß zu einem Arbeiter, der ein Theater mit Neuigkeiten unterhalten soll, Niemand in der Welt ungeschickter sein kann, als ich.“ Freilich bliebe nun noch immer die Frage übrig, ob Lessing es mit dieser starken Äußerung so ernstlich gemeint und, selbst wenn auch dieß außer Zweifel sein sollte, ob es denn so ausgemacht sei, daß er sich selbst so genau gekannt habe, um über die Größe und Beschaffenheit seiner Fähigkeiten unfehlbar absprechen zu können? Schlegel sagt hierauf, daß eines Theils der offne, biedere Karakter jener Stelle, sowie der Geist und Buchstabe vieler andern, allem falschen Anstand und aller falscher Bescheidenheit widerspräche, andern Theils aber zeigt er, daß Lessing mit eben der Freimüthigkeit von dem, was er gut an sich hielt, zu reden pflegte. Und was die bezweifelte Selbstkenntniß betrifft, so giebt er zwar zu, daß im strengsten Sinn sich Niemand selbst kenne, zeigt aber, und mich dünkt, sehr treffend, daß Lessing sich in einem vorzüglichen Grade kannte, und gerade kein Departement seines Geistes so gut kannte, als seine Poesie. „In keinem Fache hatte Lessing so viel Erfahrung, Gelehrsamkeit, Studium, Übung, Anstrengung, Ausbildung jeder Art, als gerade in der Poesie.“ Und hier nun endlich ein Urtheil über eins seiner Werke selbst, über das, was uns zunächst angeht, über Emilia Galotti. „Keins seiner Werke reicht in Rücksicht auf künstlerischen Fleiß und Feile an Emilia Galotti, wenn auch andere mehr Reife verrathen sollten. Überhaupt sind wohl wenige Werke mit diesem Verstande, dieser Feinheit und dieser Sorgfalt ausgearbeitet. In diesem Punkte und in Rücksicht auf jede andere formelle Vollkommenheit des konvenzionellen Drama muß Nathan weit nachstehen, wo selbst die mäßigsten Forderungen an Konsequenz der Karaktere und Zusammenhang der Begebenheiten oft genug beleidigt und getäuscht werden.“ „In Emilia Galotti sind die dargestellten Gegenstände überdem am entferntesten von Lessings eignem Selbst; es zeigt sich kein unkünstlerischer Zweck, keine Nebenrücksicht, die eigentlich Hauptsache wäre. Wichtige Umstände bei Lessing, dessen roheste dramatische Jugendversuche schon fast immer eine ganz bestimmte philosophisch polemische Tendenz haben; der nach Mendelssohns Bemerkung zu den Portraitdichtern gehört, denen ein Karakter um so glücklicher gelingt, je ähnlicher er ihrem Selbst ist, von dem sie nur einige Variazionen zu Lieblingskarakteren von entschiedner auffallender Familienähnlichkeit ausbilden können.“ „Emilia Galotti ist daher das eigentliche Hauptwerk, wenn es darauf ankommt zu bestimmen, was Lessing in der poetischen Kunst gewesen, wie weit er darin gekommen sei. Und was ist denn nun diese bewunderte und gewiß bewunderungswürdige Emilia Galotti? Unstreitig ein großes Rechenexempel der dramatischen Algebra. Man muß es bewundern, dieses in Schweiß und Pein produzirte Meisterstück des reinen Verstandes; man muß es frierend bewundern und bewundernd frieren; denn ins Gemüth dringts nicht und kanns nicht dringen, weil es nicht aus dem Gemüth gekommen ist. Es ist in der That unendlich viel Verstand darin, nehmlich prosaischer, ja so gar Geist und Witz. Gräbt man aber tiefer, so zerreist und streitet alles, was auf der Oberfläche so vernünftig zusammen zu hängen schien. Es fehlt doch an jenem poetischen Verstande, der sich in einem Guarini, Gozzi, Shakespear so groß zeigt. In den genialischen Werken des von diesem poetischen Verstande geleiteten Instinkts enthüllt alles, was beim ersten Blick so wahr, aber auch so inkonsequent und eigensinnig, wie die Natur selbst auffällt, bei gründlicherem Forschen stets innigere Harmonie und tiefere Nothwendigkeit. Nicht so bei Lessing! Manches in der Emilia Galotti hat sogar den Bewunderern Zweifel abgedrungen, die Lessing nicht beantworten zu können gestand. Aber wer mag ins Einzelne gehn, wenn er mit dem Ganzen anzubinden Lust hat und beinahe nichts ohne Anmerkung vorbeigehn lassen könnte? Doch hat dieses Werk nicht seines Gleichen und ist einzig in seiner Art. Ich möchte es eine prosaische Tragödie nennen. Sonderbar aber nicht eben interessant ists, wie die Karaktere zwischen Allgemeinheit und Individualität in der Mitte schweben.“ Und wie urtheilt endlich Lessing selbst über sein vollendetestes und künstlichstes Werk, wie Schlegel es nennt; bei Übersendung der kalten Emilia an einen Freund sagt er: „Man muß wenigstens über seine Arbeiten mit jemand sprechen können, wenn man nicht selbst darüber einschlafen soll. Die bloße Versicherung, welche die eigne Kritik uns gewährt, daß man auf dem rechten Wege ist und bleibt, wenn sie auch noch so überzeugend wäre, ist doch so kalt und unfruchtbar, daß sie auf die Ausarbeitung keinen Einfluß hat.“ Und an einem andern Orte sagt er gar davon: „Ich danke Gott, daß ich den ganzen Plunder nach und nach wieder aus dem Gesicht verliere.“

Es scheint mir zweckmäßig aus dem Schlegelschen Aufsatz noch eine Stelle anzuführen, zum Beweise, mit welchem gehaltnen Enthusiasmus und wie ganz anders in jeder Rücksicht Lessing dagegen von seinem Nathan redet. „Wenn man sagen wird, daß ein Stück von so eigner Tendenz nicht reich genug an eignen Schönheiten sei, so werde ich schweigen, aber mich nicht schämen. Ich bin mir eines Ziels bewußt, unter dem man auch noch viel weiter mit allen Ehren bleiben kann. — Noch kenne ich keinen Ort in Deutschland, wo dieses Stück schon jetzt aufgeführt werden könnte. Aber Heil und Glück dem, wo es zuerst aufgeführt wird.“ Nathan, setzt Schlegel hinzu, kam aber freilich aus dem Gemüth und dringt wieder hinein; er ist vom schwebenden Geist Gottes unverkennbar durchglüht und überhaucht. Nur scheint es so schwer, ja fast unmöglich, das sonderbare Werk zu rubriziren und unter Dach und Fach zu bringen. Wenn man auch mit einigem Recht sagen könnte, es sei der Gipfel von Lessings poetischem Genie, wie Emilia seiner poetischen Kunst, wie denn allerdings im Nathan alle dichterische Funken, die Lessing hatte — nach seiner eignen Meinung waren es nicht viele — am dichtesten und hellsten sprühen; so hat doch die Philosophie wenigstens gleiches Recht, sich das Werk zu vindiziren, welches für eine Karakteristik des ganzen Mannes, eigentlich das klassische ist, indem es Lessings Individualität aufs tiefste und vollständigste, und doch mit vollendeter Popularität darstellt. Wer den Nathan recht versteht, kennt Lessing.“ — Anders als dieses Urtheil über Lessing und über Emilia Galotti lautet freilich das, was Schinck darüber in seinen dramat. Fragmenten (Band 2. S. 358) sagt: diesem bleibt Emilia, Lessings und der ganzen deutschen dramatischen Dichtkunst vorzüglichstes und bestes Produkt. Seine Gründe sind, wenn man sie kurz zusammendrängt, daß der Plan des Ganzen mit vieler Überlegung angeordnet sei, daß ein Auftritt aus dem andern fließe, sich an den andern anschließe, daß alle Karaktere treu gehalten seien, jeder an seinem Orte stehe, keiner überflüssig, sondern höchst nothwendig da sein müsse, um die Energie des Stücks zu bewirken und daß man dann erst, wenn man dieß alles erwäge, prüfe und finde, einsehen lernen würde, was für ein Geist in dieser Arbeit Lessings wehe, was für ein Genie sie beseele. Man solle, sagt er, es versuchen und einen Auftritt herausnehmen und das Ganze würde, wie eine künstlich verbundene Maschine in sich selbst zusammenstürzen. — Es würde nicht schwer sein, aus den meisten von Schinks eignen Gründen und Beweisen zu zeigen, daß nichts weniger, als das, was er daraus folgert, nothwendig daraus folge, daß vielmehr alle diese Gründe wahr sein können, ohne daß für Lessings poetisches Genie und für Emilia, als Produkt dieses Genies, das mindeste damit bewiesen wird. Es würde nicht schwer sein zu zeigen, daß Schink Lessing gar nicht verstanden habe, und gar nicht habe verstehen können, wenn er die Kunst, die der Lohn seines Fleißes und seiner Kritik war, von dem eigentlichen poetischen Genie, oder wie es Lessing selbst nennt, von der lebendigen Quelle, die durch eigne Kraft sich empor arbeitet, durch eigne Kraft in so reichen, so reinen und so frischen Strahlen aufschießt, nicht zu unterscheiden versteht. Berühmter als diese und andere Schriften über Lessing und Emilia Galotti sind die bekannten Briefe über letztere in Engels Philosoph für die Welt. Unstreitig enthalten diese Briefe einen Schatz von Scharfsinn, Feinheit und Menschenkenntniß, der ihnen den Ruhm, den sie erlangt und den Rang unter den bessern kritischen Schriften, den sie bisher behauptet haben, auf immer zusichern wird. Sie verbreiten sich indeß nicht über Lessing selbst, nicht einmal über Emilia, als Ganzes betrachtet, sondern nur über mehrere der einzelnen Karaktere, über deren Haltung und Consequenz. Und selbst diese Prüfung der Karaktere betrift nicht ihre Allgemeinheit und Individualität, ihre innere Nothwendigkeit und idealische Vollendung, mit einem Worte, sie betrift nicht eigentlich den Dichter als Dichter, sondern sie ist nur eine scharfsinnige Analyse der Karaktere, wie sie einmal da sind, gleichviel ob der mit Erfahrungen und Kenntnisse meublirte und durch Kritik ausgebildete Philosoph Lessing sie gleichsam auscalculirt oder ob sein poetisches Talent sie erschaffen hat; sie geht, fast immer von den conventionellen Verhältnissen, die der Verfasser des Stücks einmal angenommen hat, aus, sichtet dann fast mathematisch die Wahrscheinlichkeit und Unwahrscheinlichkeit der einzelnen Züge und Tendenzen der Karaktere und ihrer formellen Verhältnisse gegeneinander. Wenn nun aber ein Stück dieser Art auf die Bühne gebracht wird, so bleibt den Schauspielern freilich nichts übrig, als eine ähnliche Analyse der Karaktere vorzunehmen, versteht sich, wenn sie es können. Fast mehr als irgendwo sonst und wenigstens eben so sehr und genau als in Familienstücken, müssen sie suchen, in ihrer Darstellung die Karaktere zu individualisiren. Sonst dürfte die theatralische Wirkung, die etwa möglich ist, völlig unerreichbar sein. So muß denn der Schauspieler, der den Marinelli darstellen soll, die Zusammensetzung und Verbindung dieses Karakters und seines Verhältnisses mit den andern Personen, die im Stück auftreten, aufs sorgfältigste im Ganzen und in allen einzelnen Zügen nachspüren. Er muß es versuchen, sie so lebhaft als möglich vor seine Phantasie zu stellen und resp. zu begreifen, „diesen gewandten und verschlagenen Höfling, diesen niederträchtigen und durch lange Übung im Laster ausgelernten Verführer; dieses Empressement, womit er zum Dienst eilt, die leichte Art, womit er dem Fürsten Schmeicheleien sagt, die Geschwindigkeit, womit er sich nach jedem Winde dreht und alles wird, was sein Vortheil in jeder Situation aus ihm haben will; den leichtsinnigen hämischen Witz, womit er über Appiani und Orsina herfährt; die Vorurtheile von Geburt, von Ehrenstellen, von ersten Häusern; die vollkommne Einsicht, die er sich in dem Karakter des Fürsten erworben, und vermöge deren er so vortreflich weiß, wie weit er jedesmal gehen oder nicht gehen darf, wie er ihn zu dem Punkte, wo er ihn haben will, hinbringen, oder wenn er ihm wieder abspringt, ihm wieder zurückhohlen soll; die meisterhaften Wendungen, womit er dem Härtesten, was er zuweilen sagen zu müssen glaubt, das Allzuauffallende zu benehmen, und indem er es wieder gut macht, es zu seinem größten Vortheil zu benutzen weiß; die allertiefste Verstellungskunst, womit er sich aus den schlimmsten Händeln herauszureden und seine wahren Absichten gegen jedermann zu verhüllen weiß; die unbegreifliche Kälte und Gleichmüthigkeit, die ihm immer völlige Besonnenheit läßt, neue Hülfsquellen zu eröffnen und neue Räder in die Maschine einzusetzen, wenn es mit den alten nicht mehr fort will; das kriechende Wesen, womit er wahre Grobheiten vom Prinzen hinnimmt, und ohne böse zu werden, sich Thor und Narr schelten läßt.“ — Alles dies, alle diese Züge, alle diese Eigenschaften und alle diese Umstände und Verhältnisse muß der Schauspieler, der den Marinelli darstellen will, mit Verstand und Phantasie auffassen und — dann — hat er doch erst den vollen Stof zu seiner Darstellung. Die Form, die er dem Stof geben muß, das Gepräge, das er ihm aufdrücken soll, muß er durch Beobachtung des äussern Menschen von ohngefähr ähnlichem Karakter, in ähnlichen Verhältnissen, in ähnlichen Situationen aus der wirklichen Welt zu entnehmen suchen. Aber, wenn es nun der Marinellis in der wirklichen Welt wenige oder gar keine gäbe oder wenn sie wenigstens in dem Beobachtungskreise des Schauspielers nicht zu finden wären; wie dann? Ist denn nicht entweder mein Raisonnement falsch oder der Schauspieler, der sich in diesem Fall nie befand oder befindet, kann den Marinelli nicht wahrhaft darstellen? Ich bitte, die Sache nicht so ängstlich genau zu nehmen und eben drum ganz falsch zu verstehen. Ganz ähnliche Karaktere, ganz ähnliche Verhältnisse darf die wirkliche Welt nicht liefern, um es dem Schauspieler möglich zu machen, einen Karakter von dieser Art getreu darzustellen, noch weniger ist es nöthig, daß gerade Ein Individuum von solcher Aehnlichkeit in der wirklichen Welt vorhanden sern muß. Den Stof hat ja der Schauspieler schon erkannt und empfunden; er muß folglich auch schon erkannt und empfunden haben die ganze Eigenthümlichkeit des Karakters, den Gang seiner Neigungen, die Triebfedern und die Fäden seiner Handlungen und ihre Tendenz — und vor seiner Phantasie muß also auch schon das Bild stehen, wie sich diese Neigungen, diese Gesinnungen diese Ränke, diese Tükke im Allgemeinen ausdrükken und äussern würden. Er weiß auch aus seinem Stof, daß Marinelli aus der großen Welt, ein Zögling der Hofluft, ein Günstling eines schwachen Prinzen ist, und, wenn er nicht ganz arm an Erfahrung und Weltkenntniß ist, weiß er auch, daß durch solche Verhältnisse der äussere Mensch abgeschliffen wird, daß er dem Ausbruch der heftigsten Affekte, (die sich freilich, wenn sie einmal ausbrechen, in jedem auf eine gleiche Weise äussern,) vorzubeugen weiß; daß er die gemäßigten Affekte aber auf eine ganz andere Art als andere Menschen äussert, daß er Schmeicheleien und Vorwürfe, gleichgültige Dinge und Dinge, wobei er auf Absichten ausgeht, nicht wie andre Menschen sagt und ausdrückt. Hier brauchts nun just keiner Marinellis der wirklichen Welt, um diese Weise abzusehen und sich, zum Behuf der Darstellung, eigen zu machen. Aber alle die Eigenschaften und Züge Marinellis werden sich gewiß in mehreren Individuen der großen Welt und des Hofes zerstreut finden; ein Blick auf diese gerichtet, den Schatz der Beobachtungen gesammelt, in Ein Ganzes gebracht, und der Schauspieler von Verstand, Geist und Übung wird muß den Marinelli vortreflich darstellen, wenn — noch ein wenn? er einen gewandten Körper, ein nicht gemeines Gesicht und eine geschmeidige Zunge besitzt, und endlich — ein für manche Schauspieler sehr wesentliches wenn — die Rolle auswendig gelernt hat. Das sind die Forderungen an den Darsteller des Marinelli; hat Herr Unzelmann sie erfüllt? konnte er sie erfüllen? Das Nein auf die letztere Frage entschuldigt das Nein auf die erstere. Die Direktion hätte dem Herrn Unzelmann diese Rolle gar nicht zutheilen sollen; denn, wenn es auch möglich wäre, daß ihm eine solche Rolle vortreflich gelingen könnte, so hat er doch einmal hierin fast eben so sehr das allgemeine Vorurtheil gegen sich, als er es im ganzen Gebiet der Komik für sich hat. Freilich mag dem Direktor die Auswahl des passenden Schauspielers zum Marinelli schwer genug geworden sein und wenn er einmal, aus Zerstreuung, Bescheidenheit oder Widerwillen gegen die Rolle sich selbst nicht sah, so begreife ich sehr wohl, daß er nur auf Herrn Unzelmann fallen konnte. War indeß Herr Unzelmann nicht der wahrhafte Marinelli und damit ich mit zwei Worten sage, warum er es nicht war, weil ihm nehmlich, ohne ihm den Mangel des Persönlichen dazu anzurechnen, in Stellung, Gang, Bewegungen und Benehmen der eigentliche Plie des ausstudirten Hofmanns; die zur ungezwungensten Fertigkeit gewordene bald so bald anders nüanzirte, immer treffende, aber nie plumpe Schmeichelei über jede Kleinigkeit, die dem Prinzen im Thun, Reden oder Blicken entwischt; die dreiste vertrauliche Art des Umgangs mit dem Prinzen, wodurch der Günstling bezeichnet wird, die aber durch eine Geschwindigkeit, welche sich mit einem gewissen Anstande gleich unterwirft, wenn der Prinz anders will, alles reichlich wieder giebt, was ihm durch jenen vertraulichen Umgang eingeräumt wird und endlich, weil ihm noch mehr alles dasjenige fehlte, wodurch der eigentliche Bösewicht Marinelli bezeichnet werden muß. Ich weiß wohl, daß er dies nur in einer oder der andern Scene, wo er allein ist oder es mit Angelo zu thun hat, unverhohlen scheinen darf; und daß selbst in dieser Scene anhaltendes Zähnefletschen, das Zusammendrücken der Augen bis auf die kleinste Öfnung und das Verziehen des Mundes in eine schiefe Richtung nicht nöthig sind, um Marinelli zu karakterisiren; aber durchschimmern muß doch überall der Bösewicht, ahnden müssen wir ihn, ehe wir ihn hören und keinen Augenblick muß uns der Schauspieler zu dem Gedanken verleiten, daß er alles das, was er tichtet und beginnet, nur diesmahl so von ohngefähr thut, um dem Prinzen gefällig zu sein und daß sonst seine Natur, seine Gesinnungen gar nicht von der Art sind. Gerade zu solchen Gedanken würde mich aber das Spiel des Herrn Unzelmann verleitet haben — wenn ich den wahren Marinelli nicht immer gegenwärtig gehabt hätte. War er indeß, wie ich oben gesagt habe, nicht dieser wahre Marinelli, so war er doch ein ganz erträglicher, gar nicht ungeschmeidiger, sondern vielmehr ein ziemlich golirter Kammerherr, der manche Sachen ganz hübsch zu sagen und sich ohne Unanständigkeit hie und da recht munter, vielleicht etwas zu munter und zu geschäftig mit den Füßen, zu nehmen wußte. Überhaupt war der Schauspieler von Fleiß und Übung, dem fast alles geläufig und der auf dem Theater zu Hause ist, gar nicht zu verkennen und fast möchte ich sagen, daß Herr Unzelmann mehr als jemals in den beiden malen, wo ich ihn als Marinelli gesehen habe, den besten Willen und den wärmsten Eifer, seine Rolle so gut als möglich darzustellen, an den Tag gelegt hat. — Als Gräfinn Orsina trat am 8ten Madame Unzelmann nach ihrer Entbindung wieder zum erstenmal auf. Es ist für den Freund der Schauspielkunst ein höchst angenehmes Gefühl, wenn er das lebhafteste Interesse für eine verdienstvolle Künstlerin im Publikum gewahr wird. Schon einige Tage vorher hatte ich Gelegenheit an mehrern Orten zu hören, mit welcher Freude man dem Tag entgegensah, wo Madame Unzelmann wieder die Bühne betreten würde und man kann mit Wahrheit behaupten, daß das außerordentliche Zuströmen des Publikums zu einem Stükke, das sonst, und wenn es noch so lange nicht gegeben war, vor fast leeren Bänken gespielt wurde, größtentheils der Vorliebe für Madame Unzelmann und dem Drange, sie nach einer mehr denn zweimonatlichen Abwesenheit wieder zu sehen, zuzuschreiben ist. Und wem dies fast allgemeine Interesse für sie sonst noch nicht bekannt war, mußte es bei einer flüchtigen Ansicht der Person im Parterre und Logen und an ihrer Stimmung besonders in dem Moment, wo ihre Erscheinung als Orsina angekündigt und erwartet wurde, bemerken. Bisher war Emilia die Rolle der Madame Unzelmann gewesen; ich weiß nicht, ob die Direktion die Veränderung in der Rollenbesetzung vorgenommen oder ob Madame Unzelmann aus eigner Wahl ihre Emilia abgegeben und dafür die Zutheilung der Orsina gewünscht hat.

Ich will auch nicht entscheiden, ob dadurch (nehmlich durch die im vorigen Stück erwähnte, veränderte Rollenbesetzung) die Vorstellung im Ganzen und ob Emilia selbst dadurch gewonnen hat, aber — Orsina hat gewiß gewonnen; Orsina endlich einmal aus den Klauen der tragerirenden Stelzenheldinnen in die Hände einer feinsinnigen Frau. Einige Hauptzüge dieses Karakters hat Lessing so frappant angegeben, daß sie gar nicht zu verfehlen sind, aber die Gestalt des Ganzen, die es durch die Composition aller einzelnen Bestandtheile und durch die Mischung von so mancherlei Zügen unter einander erhält, möchte wohl von wenigen Schauspielerinnen deutlich genug verstanden und so lebhaft als es nöthig ist, vor ihre Phantasie gestellt werden. Orsina giebt sich mit der Philosophie ab. Wenn man auch Marinellis Compliment, „wem ist es nicht bekannt, gnädige Gräfinn, daß sie eine Philosophinn sind,“ für nichts mehr als ein Compliment halten will, so bedarf es doch auch eines solchen Beweises nicht, daß Orsina wirklich eine Philosophinn ist, eine Frau, die von der Metaphysik Profession macht und recht spitzfindig denken kann. Der Inhalt der ganzen Rolle ist voll der Beweise davon. Weit her scheint freilich diese Philosophie nicht zu sein, sie vertreibt sich damit die Langeweile; denn daß sie, wie unsre modernen gelehrten Damen und Philosophinnen, die Philosophie als ein Universalmittel gegen den Argwohn ihres Eheherrn gebraucht haben werde, um ihn, wie diese, über die Absichten der jungen Elegants, die sie belagern und über die emsigen Unterhaltungen in verborgener Zweisamkeit irre zu führen, ist nicht glaublich. Wenigstens giebt uns kein Wort im ganzen Stück Anlaß zu einem solchen Verdacht. Aber stolz ist Orsina. Sie war es vielleicht schon von Hause aus und sie ist es noch mehr geworden, weil sie sich als gelehrte, denkende Frau fühlen gelernt und als Favorite des Prinzen ans Befehlen und Gebieten gewöhnt hat. Doch die philosophische, stolze, gebietende Dame war auch Dame des Hofes und der ersten Gesellschaften und wenn sie gleich in diesen Zirkeln wohl je zuweilen ihre Beschäftigung mit der Philosophie verrathen haben mochte, so hatte doch gewiß dadurch die feine, elegante Frau an keiner gefälligen äussern Politur des Umgangs, keiner der geselligen Annehmlichkeiten und der reizenden Manieren der großen Welt gelitten; diese Eigenschaften hatten vielleicht noch eine Tinktur von Würde dadurch bekommen. Ich will zu diesem allen nicht hinzusetzen, daß Orsina eine Italienerinn ist. Lessing scheint mir überhaupt nicht mit planvoller Absicht den Ort der ganzen Handlung nach Italien verlegt zu haben; es müßte denn sein, weil er dort leichter Banditen zur Ermordung Appianis erhalten und wahrscheinlicher gebrauchen konnte; hätte er es aber auch, so sehe ich doch nicht, daß er seinen Karakteren, Angelo etwa ausgenommen, besondere nationelle, nur Italienern eigenthümliche Züge und einen italienischen Anstrich gegeben hat. Wenigstens kann bei der Darstellung auf deutschen Theatern vor einem deutschen Publikum das italienische Nationelle nicht sonderlich in Betrachtung kommen. So auch nicht bei der Orsina. Aber wichtiger, bemerkenswerther scheint es mir, daß Orsina weder in der Hofluft und in den Armen eines üppigen, wollüstigen Fürsten noch in dem Nebel ihrer metaphysischen Speculationen ihr Herz eingebüßt hat, daß sie noch nicht gelernt hat, ihre wahren Empfindungen zu verbergen, daß sie nicht einmal die Aufwallung derselben in Gegenwart Marinellis, dessen ganze nichtswürdige Herzlosigkeit sie kennt, unterdrükken kann und ihm dadurch den Triumph verschaft, über sie zu hohnlächeln. Eine Frau von feiner Welt — wie es also Orsina in diesem Sinn, wo nicht blos das äussere, sondern auch das innere abgeschliffen worden, nicht ist — hätte nimmermehr in Marinellis Gegenwart auf seine Versicherung, daß der Prinz ihren Brief nicht gelesen habe, ihre Wuth, ihren Zorn und ihren Schmerz in den Ausbrüchen „nicht gelesen, — nicht gelesen — nicht einmal gelesen“ merken lassen. Und diese Orsina erscheint nun in dem Stükke als ein von dem Prinzen verlassenes, um einer andern Geliebten willen verlassenes Weib! Hieran knüpfe ich die wichtigste, unerläßlichste Forderung an die Repräsentantin der Orsina, die Forderung, die Wirkung wahr und schön auszudrücken, welche die Gesinnungen und das Verhalten des Prinzen auf eine Person von ihrem Karakter, ihrer Bildung und ihren Leidenschaften machen, je nachdem sie darüber von einer Entdekkung zur andern bis endlich zu der schrecklichsten kömmt, daß die beglücktere Geliebte mit ihr unter einem Dache ist, daß der Prinz wegen dieser, nicht ihrentwegen nach Dosalo gekommen ist und daß er, um diese zu besitzen, ein Verbrechen begangen hat, während er von ihr nicht einmal einen Brief lesen wollte. Und diese Forderung, zu deren Erfüllung nichts geringers als die vertrauteste Bekanntschaft mit dem menschlichen Herzen gehört, hat Madame Unzelmann fast durchaus befriedigt; in manchen Stellen hat sie meine Forderung noch übertroffen, hat Feinheiten in Accenten, Blicken und Stellungen entwickelt, die ich durch das aufmerksamste Studium der Rolle nicht zu ahnden vermochte, die aber freilich einer Schauspielerinn von so regsamen Geist, so feinem Sinn und so praktischer Kunst nicht entgehen konnten. In einigen Stellen bin ich indeß nicht durch die Art, wie Madame Unzelmann sie nahm, überzeugt worden, daß die andere Art, wie ich sie mir gedacht habe, die unrichtige sei. So scheint mir zum Beispiel, daß in der Stelle „küssen, küssen möcht' ich ihn — und wenn sie selbst dieser Teufel wären, Marinelli“ der leise Schlag mit dem Fächer auf Marinellis Gesicht nicht hieher gehörte. Sicher war Madame Unzelmann weit entfernt, hier blos ein Theaterspiel anzubringen, aber die Wahrheit verlohr nach meiner Empfindung immer, so ungezwungen und fein ihr auch an sich diese Manier gelang. Orsina ist eben in einer Aufwallung von Schadenfreude über die gemachte Entdekkung, daß Emilia Galotti es ist, die sich beim Prinzen befindet; sie übersieht mit einmal das ganze Gewebe und die Mittel zur Rache, die sie jetzt in die Hände bekömmt; in diesem teuflischen Entzükken könnte sie, wie sie sagt, selbst den Teufel Marinelli küssen. Aber küßt sie ihn wirklich? Mich dünkt, eine gewisse verachtende Würde mitten im Taumel wäre hier der wahre Ausdruck und jener, den Madame Unzelmann wählte, scheint zu nahe mit dem Spiel der Drolligkeit und scherzhafter Nekkerei verwandt, um hier zulässig zu sein. Der enge Raum dieses Blatts erlaubt es mir jetzt nicht, mich über die einzelnen großen und mannigfaltigen Schönheiten in der Darstellung der Madame Unzelmann zu verbreiten; aber ich werde, da doch hoffentlich Emilia Galotti bald einmal wieder gegeben wird, mich künftig diesem Geschäft mit Vergnügen hingeben und für jetzt nur noch einige Worte über ihre Darstellung im Ganzen betrachtet sagen. Man scheint gleichsam als Grundsatz angenommen zu haben, daß Orsina von einer Schauspielerinn von großer Länge, starkem Körperbau, männlicher Sprache und überhaupt starken eindringenden Organen dargestellt werden müsse. Einige haben noch genauer Nachrichten von ihr, wissen, welche Augen, welches Haar und welche Gesichtsfarbe sie hat und — also auch in der Darstellung haben sollte. Allerdings haben diese Forderungen einen guten Grund in der Phantasie eines jeden, der sich irgend einen von einem Dichter hingeworfenen Karakter lebhaft vorzustellen im Stande ist. Und gern gestehe auch ich, daß meine Phantasie bei jedem nur einigermaßen interessanten Karakter eines Schauspiels oder eines Romans immer sehr beschäftigt ist; daß sie ihm Augen, Nasen, Ohren, Stirne, Haare, Gesichtsfarbe, Züge, kurz alles giebt, was ihn individualisiren kann; und daß es mir sehr lieb wäre, wenn der Darsteller oder die Darstellerinn immer gerade so aussähe, wie das Bild meiner Phantasie. Aber wenn man diese Forderungen im Ernst geltend machen wollte, würde man vielleicht eben so viel Schauspieler haben müssen, als verschiedene Karaktere auf der Bühne existiren; und dann wäre vielleicht doch nur Einer unter den Zuschauern befriedigt. Denn wer bürgt dafür, daß alle übrige das nämliche Bild im Kopfe haben und daß nicht jeder ein anderes, sei's weniger oder mehr modifizirt, hat. Man brauche daher diese Spiele der Phantasie, wozu man will; nur gründe man darauf im Ernste keine Forderungen an unsre Schauspieler. Gleichwohl bin ich weit entfernt in Abrede zu stellen, daß für die Darstellung und den Ausdruck großer Karaktere, erhabener Tugenden oder mächtiger Leidenschaften, wo nicht durch ein gemeinschaftliches Gefühl, doch durch eine gewisse gemeinschaftliche Übereinkunft, eine Art von Ebenmaaß des Körpers und seiner Organe festgesetzt worden. Aber demohngeachtet sehe ich nicht ein, daß man durchaus sechs Fuß Länge, starke Knochen und eine Baßsprache haben müsse, um die Würde, den Stolz, die Kraft und die Wuth der Orsina darzustellen und auszudrükken. Besser, imponirender kann dies alles allerdings ausgedrückt werden, wenn sich eine gewisse hohe Majestät der Figur, und eine männliche Kraft der Sprache mit angenehmer Weiblichkeit, Grazie und feinen, gefälligen Accenten verbindet. Aber ich opfere, (versteht sich in der Darstellung einer weiblichen Rolle) lieber einen guten Theil der erstern auf, ehe ich von letztern nur einen Strich fahren lasse und ich höre vielleicht ganz auf, Größe der Gestalt und starke Sprache zu vermissen, wenn die Schauspielerinn durch die Bekanntschaft und den Umgang mit der wirklichen Welt alle schönen und erhabnen Formen des Körpers kennt und ihren kleinen zarten Körper so in ihrer Gewalt hat, daß sie ihn überall mit Geschmack, Anstand und Würde zu tragen und zu bewegen weiß. Madame Fleck war Emilia. Diese junge, liebenswürdige Schauspielerinn scheint für den Ausdruck der Unschuld, der Sanftmuth und des schuldlosen Leidens gebohren zu sein. Ihre Sprache ist melodisch süß und ihr Gesicht so taubenartig und so lieblich, daß eine höchst angenehme und so gewiß sehr selten zu findende Harmonie entsteht, wenn sie die Darstellerinn eines unschuldigen und sanften Mädchens ist. Sie ist daher in mehr als einer Rücksicht vorzüglich geschickt, eine Emilia zu repräsentiren. Emilia, über deren Karakter ich darum kein Wort sagen will, weil ich offenherzig gestehen muß, daß die Einwürfe, welche gegen sie, namentlich in den Briefen in Engels Philosoph für die Welt gemacht sind, mich nicht ganz überzeugt haben, und auf der andern Seite ich mich doch ausser Stande fühle, sie zu widerlegen. — Über die Darstellung dieser Rolle kann man daher auch nur da sicher urtheilen, wo der Sinn des Dichters ganz unzweifelhaft ist. Gegen diesen unzweifelhaften Sinn des Dichters fehlte Madame Fleck gleich bei ihrer ersten Erscheinung. Die furchtsame, fromme Emilia von dem Prinzen mitten in ihrer Andacht am heiligen Altar überfallen, erschrokken und zitternd vor seinem Frevel fliehend und durch die betäubende Angst, daß er sie verfolge, mit ihr in das Haus ihrer Eltern trete, mit ihr die Treppe hinaufsteige, immer mehr erschüttert, trat höchstens etwas schüchtern und verlegen, den Schleier vor ihrem Gesichte, zu ihrer Mutter ins Zimmer hinein und wand ihn dann gemächlich vom Gesichte hinweg. Die Mutter selbst erschrickt vor ihr „was ist dir — du blickest so wild um dich,“ aber wir begreiffen ihre Rede nicht, denn wir sahen keine Emilia mit wilden Blikken; die Mutter sagte „ich werde es nie vergessen, mit welcher Geberde du hereinstürztest“ und wer bedauerte nicht, daß er diese Geberde nicht gesehen hatte, wer hätte nicht ebenfalls gern das schöne Bild der eben in ihren heiligsten Gefühlen so frevelhaft gestöhrten, an ihren empfindlichsten Seiten ihrer Frömmigkeit und ihrer Unschuld beleidigten Emilia in seiner ganzen Wahrheit einer beständigen Erinnerung überliefert? Freilich war dieser Verlust groß und um so größer, da die allmählig abnehmende Furcht Emiliens und ihre wiederkehrende natürliche Heiterkeit nun einen schwächern Kontrast machte. Überhaupt schien mir Madame Fleck in der ganzen Erzählung des Vorfalls mit dem Prinzen zu zahm; vielleicht war eine, an sich sehr lobenswerthe Absicht, nicht über die Grenzen des Schicklichen zu gehen, die Ursache davon, aber eine Schauspielerinn von so zarter, gefälliger Weiblichkeit, von so viel natürlicher Dezenz darf nicht fürchten, unangenehm zu werden, wenn sie hie und da etwas dreister zu Werke geht. Übrigens deklamirte sie in dieser und in der folgenden Scene mit Appiani mit alle dem süßen Wohlklang, dessen ihr schönes Sprachorgan fähig ist; mehrere einzelne Stellen sagte sie mit hinreissendem Gefühl. Weit weniger gefiel sie mir in der Scene des fünften Akts mit Odoardo. Man mag annehmen, daß Emilia den Prinzen wirklich liebt, daß sie nur aus Gehorsam gegen ihre Eltern und aus Hochachtung gegen Appiani diesem die Hand geben wollte und daß sie, in der ängstlichen Besorgniß, bei längerm Aufenthalt in der Nähe des Prinzen den Kampf der theuren Pflicht, die ihr Religion und kindliche Ehrfurcht lehrt, mit der Liebe zum Prinzen vielleicht nicht bestehen zu können, aus Verzweiflung den Tod sucht oder aber, daß eine edlere Furcht vor Schande, (und ihr diese anzuhängen, hatten Lästerzungen schon aus dem, was bereits vorgefallen war, Stof genug in Händen) und religieuse Schwärmerei das sanfte Mädchen mit einmal zur Heroinn begeisterten und ihr eine Verachtung des Lebens, das sie unter Bösewichtern und verderbten Menschen hinführen sollte, einflößten; ich sage, man mag diese oder jene Meinung annehmen, in jedem Fall muß Emilia in dieser letzten Scene dreister, kühner, affektvoller erscheinen, als Madame Fleck es war. Und dieses Feuer, dieser Affekt muß sich besonders der berühmten Stelle „Gewalt, Gewalt! wer kann der Gewalt nicht trotzen, Verführen ist die wahre Gewalt“ bis auf die Worte „geben Sie mir diesen Dolch“ mittheilen, eine Stelle die Madame Fleck nicht ohne Schönheit sprach, aber nur mit rhetorischer Schönheit; man hörte eine schöne Rede, nicht die Stimmung, die sie eingab, nicht die übermächtigen Gefühle, die sie herausströmten; man hörte die Schauspielerinn, nicht Emilia. Madam Böheim spielte am 8ten zum erstenmal die Claudia. Ihr Bestreben, die Rolle möglichst schön darzustellen, und namentlich in der Scene mit Marinelli den Ausdruck mütterlicher Wuth, ohne ihn an Stärke verlieren zu lassen, doch immer in den Grenzen des Anstands zu erhalten, war fast zu sichtbar. Das Dehnen der Worte „Marinelli u. s. w.“ gewann eben darum nicht an Nachdruck, sondern wurde Künstelei. Aber mit weit mehr Natur, mit Innigkeit und Kraft, ohne die Schicklichkeit zu beleidigen, gelang ihr die Rolle bei der zweiten Vorstellung; sie wirkte wie sie wirken sollte. Odoardo ist schon lange als eine der schönsten Darstellungen des Herrn Fleck bekannt. Der harte unbiegsame Mann, seine Unzufriedenheit mit den Menschen aus Menschenkenntniß, sein Haß gegen den Hof, weil die Verderbniß hier den Gipfel erstiegen hat, — alles dies zeigt Herr Fleck schon durch eine äusserst karakteristische Aussenseite und durch eine Menge kleiner Züge, die er mit großer Wahrheit anzubringen weiß. Er hat überhaupt die Rolle nicht blos schön empfunden, er hat sie studirt und, wie uns dünkt, Schinks Zergliederung Odoardos dabei vorzüglich zu Rathe gezogen. Schink sagt: Odoardos Wuth sei nicht lautes Geschrei, sondern äussere sich vielmehr in durch die Zähne geknirschten, gedämpften, verbißnen Tönen, in dumpfen hämischen Lachen; und dies Raisonnement scheint mir psychologisch richtig zu sein. Im Ganzen drückte Herr Fleck gerade so, gerade mit solchen Tönen, solchem Lachen Odoardos Wuth aus. Indeß warum sollte der genialische Schauspieler nicht in sich selbst die Saiten finden, die jedesmal den wahren Ton und den wahren Ausdruck angeben? Und vielleicht hat Schink nur nachgeschrieben, was er an einem ihm nahen großen Muster, an Schröder sah.

Aber warum entstellt Herr Fleck ein Gemählde, dessen Umriß ihm so schön gelungen, dessen Hauptzüge er so natürlich, so frappant hingezeichnet, mit so sonderbaren Manieren, mit so widrigen Flekken? Warum denn immer die ganze Tonleiter durchgegangen? Warum folgt so oft und so schnell auf den wahrsten Ausdruck des Edlen in Ton und Blick ein platter, krähender, komischer Ton und eine possierliche Grimasse? Unausbleiblich sind dann solche Wirkungen, wie man sie fast jedesmal, wenn Herr Fleck spielt, zu bemerken Gelegenheit hat. Der eine Theil des Publikums sieht mitten in allen diesen auffallenden Untugenden doch immer den seltenen Günstling der Natur, den genialischen Schauspieler, verzeiht nicht nur gern das Kleinere um des bei weitem Größeren, sondern ist immer bereit, das Letztere mit lautem Beifall zu belohnen; der andere Theil hält sich an dem, was er in jedem Moment sieht und hört, er versteht es nicht seine üblen Eindrükke wegzuraisonniren, wird unwillig über den, der sie bewirkte, der ihm Ekel einflößte, wo er sein ganzes Herz anziehen sollte, sagt auf gut biblisch: „der Knecht, dem der Herr viel gegeben hat, von dem wird auch viel gefordert,“ und lacht und zischt derbe darunter, wenn jener Theil Beifall austheilt. Es ist allerdings schwer, den üblen Eindrükken ein Gleichgewicht zu geben, wenn es Herrn Fleck beliebt ganze Monologe mit Gesichterschneiden zu halten und mit seinen Tönen ein Conzert von lauter Dissonanzen aufzuführen. Auch hierinn mag Genie stekken; unsre gewöhnlichen Augen und Ohren taugen vielleicht nur nicht dazu es herauszufinden, und wer weiß, ob es nicht an unsern noch zu unkultivirten Gefühlen, an ihrem Mangel an Zartheit und Feinheit liegt, daß das Schaben mit einem Messer auf einem tönernen Pfeifenstiel einen so widrigen Eindruck auf uns macht, daß unser Eingeweide zerreißen möchte. Mag sich Herr Fleck mit diesem Mangel an Kultur unsrer Gefühle trösten, und auf dem Pflaumbette seines Genies über unsre alberne Kurzsichtigkeit lächeln. Herr Beschort hatte die Rolle des Prinzen. Der Karakter dieses Prinzen ist bald gefunden; er selbst erklärt ihn uns auf die untrüglichste Weise, und, fast möchte ich sagen, nur zu schnell. Wir haben kaum zwanzig Worte von ihm gehört, und wir wissen auf ein Haar, was an dem Herrn Gutes und Böses ist. „Klagen nichts als Klagen, Bittschriften nichts als Bittschriften! — die traurigen Geschäfte, und man beneidet uns noch.“ Man sieht, der Herr arbeitet nicht gern, die Geschäfte sind ihm verdrüßlich. „Das glaub’ ich, wenn wir allen helfen könnten: dann wären wir zu beneiden.“ Er hat aber doch ein gutes weiches Herz, er möchte gern Niemand etwas abschlagen, alle Bitten gern gewähren, — „Emilia? — Eine Emilia? — Aber eine Emilia Bruneschi — nicht Galotti. Nicht Emilia Galotti.“ Ach, unser Prinz ist verliebt und wie verliebt! wer hört nicht den schmachtenden, liebewarmen Ton, mit dem er „Nicht Emilia Galotti“ sagt. „Was will sie diese Emilia Bruneschi? — Viel gefordert, sehr viel. — Doch sie heißt Emilia. Gewährt!“ Siehe da, nakt und blank steht unser Prinz vor uns; er gewährt der Bittenden, nicht, weil ihr Recht es heischt, nein weil sie den Namen seiner Geliebten führt, weil sie Emilia heißt. Daß ein solcher Prinz einen Günstling hat, haben muß, ahnden wir schon, ehe wir es hören: daß er von diesem sich leiten läßt, wenn dieser es versteht, seinen Launen und Begierden zu schmeicheln, ist ausgemacht. Aber ein leicht zu erkennender Karakter ist darum nicht immer ein leicht darzustellender, und vielleicht macht keine Rolle dem Darsteller so eigene Schwierigkeiten, als die des Prinzen: der Grund dieser Schwierigkeiten liegt freilich gewöhnlich mehr in der Person des Darstellers, als in der Rolle selbst. Diese ist leicht, spielt sich fast von selbst, wenn der Darsteller mit einem unverlegenen, freien Weltanstand, mit einem gefälligen Äußern und einer angenehmen Sprache eine Lebhaftigkeit, ein Feuer verbindet, die sich ungezwungen immer in schönen und edlen Formen mittheilen, ohne matt und verkünstelt zu scheinen. Selten wird man einen so vollkommnen Einklang der äußern und innern Organe in der Person eines Schauspielers zusammentreffen, in dem einen wird sich das Feuer der Leidenschaften zu wild, zu ungestüm, dem Edlen und dem Karakter zuwider äußern, in dem andern wird die Mühe, der Zwang es in den Schranken des Anstands und der Würde zu halten, zu sehr hervorstechen. Ich mag keinen von beiden, aber lieber noch den erstern als den letztern, dort bleibt mir doch der Mensch, hier nicht viel mehr als eine künstliche Maschine. — Herr Beschort ist in den meisten Rücksichten unstreitig der Schauspieler bei unsrer Bühne, dem die Rolle des Prinzen übertragen werden mußte, und von dem man eine gute Darstellung derselben erwarten durfte, Gestalt, Sprache, Anstand, Gaben der Natur, und Eigenschaften, die er sich durch Fleiß und Bekanntschaft mit der Welt erwarb, rufen ihn dazu. Erfüllte er nicht alle unsre Erwartungen, bemühte er sich hie und da zu sehr uns den artigen, zierlichen Prinzen zu zeigen, ging darüber der rasche, leidenschaftliche und mit diesem Lebhaftigkeit und Kraft verloren, so war dies Resultat sicher gegen Wissen und Willen des Darstellers. Man darf ihn nur darauf aufmerksam machen, und die Ursachen, die ein solches Resultat hervorbrachten, werden wo nicht alle, doch größtentheils verschwinden; er wird dreister zu Werke gehen, und nicht besorgt seyn dürfen, darüber einen Anstand zu verlieren, der ihm zu natürlich geworden ist; seine Aktion wird rascher, sein Ausdruck leidenschaftlicher und seine ganze Darstellung lebendiger werden. Von den einzelnen Zügen seiner Darstellung will ich nur einen und zwar darum anführen, weil unter allen Schauspielern, von denen ich den Prinzen dargestellt gesehen habe, Herr Beschort einen Fehler nicht beging, den alle begingen. Sie accentuirten nehmlich in der Scene mit Camillo Rota das „recht gern“ so scharf und stark, als hätten sie schon im voraus Kenntniß von dem Selbstgespräch des Camillo Rota in dem darauf folgenden Auftritte, als wüßten sie schon, daß der ehrliche Rath hinterher über das gräßliche „Recht gern“ so schön philosophiren würde. Ähnliche Fehler sind nicht selten — aber da spielt doch wohl der Schauspieler den Schauspieler, nicht der Schauspieler den Menschen. Über den Appiani des Herrn Mattausch will ich mich jetzt ganz kurz fassen. Ich würde an seiner Darstellung nur das rühmen können, was an ihm immer zu rühmen ist, und nur das tadeln können, worüber man ihn von allen Seiten und unaufhörlich aber immer vergebens tadelt. Sein Gesicht hat er nun einmal nicht in seiner Gewalt, selten auch seine Bewegungen; der Ausdruck seiner Mienen und Blikke ist selten rein, aber gewöhnlich sehr derbe. Lebhaftigkeit und Kraft fehlen ihm nie, öfter aber ihr guter Gebrauch. Am tadelfreisten erscheint er, wo er Gelegenheit hat, mit seinem herzlichen, rührenden Ton zu wirken. — Mit solchen guten Eigenschaften und solchen Mängeln ist auch sein Appiani ausgestattet. Conti ist in Herrn Herdts Händen. Ich denke mir Conti als einen jungen, lebhaften Künstler mit allen den Entraills und Dehors, die dieser Menschenklasse eigen zu sein pflegt. Kann man den Mann, der alle Greise und Großväter seit 15 Jahren repräsentiren muß, wohl für Conti nehmen? Ich glaubte nicht an ihn als er hervortrat und als er abtrat — war ich nicht gläubiger geworden.

Vielleicht giebt es keinen

Ort in Deutschland, wo Lessings Name in so geehrtem Andenken ist, und sein Gedächtniß

mit so vieler Achtung gefeyert wird, als Berlin. – Wenn nur Minna von Barnhelm

sich eines besondern Beyfalls erfreute, so mögte man den Grund in der

nationalen Charakteristik der Personen und in den Verhältnissen suchen dürfen,

welche ganz aus unserer Heimath entlehnt scheinen, und an die großen Zeiten des

großen Königs erinnern; aber auch Emilia findet immer ein volles Haus

aufmerksamer Zuschauer.

Die letzte Vorstellung

derselben, am 16. dieses gab wieder einen Beweis davon. Das Stück war gleichsam

neu besetzt, den Odoardo spielte statt des verstorbenen Fleck, Hr. Herdt, den

Conti statt dessen Hr. Iffland, den Marinelli statt Hr. Unzelmanns, Hr. Berger.

Welchen Eindruck muß dieses

Stück, so vollendet und so gefeilt, bey seiner ersten Erscheinung auf die

Zuschauer gemacht haben. Wir haben keinen Maaßstab dafür, als die Wirkung, die

es noch jetzt hervorbringt, und immer hervorbringen wird, wenn auch die

Nachwelt sich ihm etwas entfremden sollte. Denn es sind wirklich manche

Eigenheiten von dem Genie seines Verfassers übergegangen, die immer merklicher

und auffallender werden müssen, je weiter die Zuschauer von dem Zeitalter

entfernt sind, welches sein Geist ganz erfüllte. So fiel schon jetzt das Ringen

und Streben nach Sentenzen, welches fast alle Personen des Stückes besessen

hat, auf, und das Gefühl, welches nie eher ausgesprochen wird, als bis der

Verstand es zu einer Maxime verarbeitet hatte, weckte nie Mitgefühl. Man hat

Lessings Witze es vorgeworfen, daß er metaphysisch sey, ein ähnliches ließe

sich von dem Sentimentalen seiner Werke sagen. Freylich ist Appiani trübe,

verstimmt, nachdenkend, aber es fällt doch sehr auf, wenn er, sobald ihn

Emilie, die mit liebenswürdiger Tändeley von ihrem Putze sprach, ihn verlassen

hat, durch den Ausdruck: in wenigen Sekunden bin ich wieder bey Ihnen, – zu der

Betrachtung übergeht: ja wenn die Zeit nicht in uns wäre? Mich dünkt, Stellen

wie diese ist, sieht man das Studium des Verfassers an.

Eine andere Bemerkung drängte

sich bey dem Anblicke des Stückes auf.

Es läßt sich wohl annehmen,

daß in einem so durchaus berechnetem Stücke, alle Parthien mit gleicher Kraft

und gleichem Fleiße bearbeitet sind. Lessing hat seinen Prinzen, wie den

Marinelli, die Emilie wie die Orsina, Angelo wie Pirrho mit gleicher

Genauigkeit gezeichnet, und ihm war die Schilderung des Geistes der feinen

Geselligkeit des Hoftons eben so wichtig, als die Banditen-Sitte und ihres

Geistes. Gleichwohl beleidigt uns manches in der erstern, wir vermissen die

zarte Feinheit des Gefühls, statt derselben herrscht der epigrammatische Ton,

der vom Verstande ausgeht. Dagegen spricht Angelo in jedem Worte den Banditen

vollkommen aus. Es fragt sich nun: sind die Formen des Geistes in den

ungebildeten Ständen und Verhältnissen, so wie sie greller und kräftiger sind,

auch bleibender, als in den höheren und cultivirteren? und wenn es ist, was

resultirt aus dieser Bemerkung für eine Regel für den Schauspieldichter? – Sie

wird vorzüglich auf die Kunst des Dialogs sich beziehen.

Die Vorstellung der Emilie

war bis auf eine Parthie fast vollkommen gelungen. Es kann hier nicht von den

Schauspielern die Rede seyn, die diese Rollen schon öfter dargestellt haben,

man müßte nur ihr Lob wiederholen. Den Prinzen wünschen wir leichter

leichtsinniger und genüßlicher dargestellt. So kündigt ihn Lessing gleich ein,

arbeitscheu, aber gutmüthig, Kunstfreund aus Sybaritismus, und nur durch seinen

Flattersinn wird es erklärbar, wie er sich durch Marinelli so kann leiten

lassen. Hr. Herdt, der die Rolle des Odoardo schon öfter als Debüt gespielt,

leistete billigen Forderungen Genüge, und die Erinnerung an Fleck störte die

Wirkung seines Spiels nicht. Einige Stellen schien er absichtlich von ihm

aufgefaßt zu haben, sie gelangen ihm, so schwer es sonst seyn mag, einen Künstler

wie Fleck, im Einzelnen und Kleinen zu imitiren, und wir fanden darin die schöne

Anerkennung der Verdienste eines würdigen Vorgängers, wie den Muth, welcher die

Paralel nicht scheut.

Herr Berger hatte den

Marinelli. – Diese Besetzung war bereits

Ursache, daß man sogar in den Zeitungen laut den Wunsch äusserte, Hr. Iffland mögte

bey dieser neuen Besetzung der Emile, sich selbst diese Rolle zugetheilt haben.

– Wir erlauben uns folgende Bemerkungen.

Marinelli ist eine der

Hauptrollen des Stückes. Er ist der böse Dämon des Prinzen, die Seele der

Handlung. Wird er unglücklich gespielt, so haben die übrigen Schauspieler einen

Herkuleskampf, wenn sie das Stück retten wollen. Zum Unglück ist diese Rolle –

vielleicht die Orsina ausgenommen – auch die schwerste. Lebensart, höfische

Gewandheit, gespannte Schlauheit, kalte Geistesgegenwart, vereint mit Bosheit

und Rachsucht, verlangen von dem Darsteller eine Summe von Vollkommenheiten,

die selten sich im Schauspieler vereinigen. Keine von diesen erforderlichen

Eigenschaften suppeditirt die schnelle Empfänglichkeit, das Temperament, nur

die Kunst giebt sie, und was das schlimmste ist, die Kunst besteht mehr in dem

Verbergen als in dem Aeussern. Selten sind die Momente, wo Marinelli allein und

unbeobachtet ist, und auch unbeobachtet äussert sich der Höfling, zumal der

schwarze, nie stark. Seine Formen sind durchaus an eine gewisse Milde und Begränztheit

gewöhnt, die er nie überschreitet. Berlin hat gute Marinellis gesehen.

Czechtizky spielte ihn mit Kraft und Wahrheit, Garly gab ihn mit einer so

zarten Beobachtung der höfischen Sitte, mit so vieler Wachsamkeit auf sich

selbst, Kälte und Ruhe, daß man in diesem Spiel sein Vorbild, Großmann, nicht

verkennen konnte. – Von beyden hat ihn Hr. Berger wahrscheinlich gesehen.

Hr. Berger kam vor ohngefähr

elf Jahren von der Döbbelinischen Gesellschaft zum Nationaltheater. Der

Verfasser dieses Aufsatzes hat ihn selbst in Spandau gesehen, wo er in der

Adelheit von Wülfingen die Rolle eines boshaften Mönchs auf solch eine Art

darstellte, daß er sich vor den damaligen Mitschauspielern vortheilhaft

auszeichnete. Er ward, wie es scheint, für das Fach der Bösewichter engagirt,

und debütirte in der Clara von Hoheneichen als Bruno.

So wie es überhaupt für einen

Schauspieler nicht vortheilhaft ist, sich einem Fache ausschließlich zu widmen,

so war dieß bey Hrn. Berger um so mehr nachtheilig, da er ein Fach wählte, zu

dessen glücklicher Ausführung eine unendliche Mannigfaltigkeit der Formen eben

so unumgänglich nöthig ist, als die tiefste Menschenkenntniß und

Kunstfertigkeit. Hr. Berger hat sich an dieses Fach mehr gewöhnt, als daß er es

ergründet hätte, er hat eine Form, die in Blick und Ton sehr sprechend ist, und

wo der Bösewicht frech und ohne Scheu sich ausspricht, wo also der Schauspieler

nicht verschleyern darf, ihre gute Stelle findet. Wo aber die Bosheit

verborgen, kalt, furchtsam, hämisch gemahlt werden soll, da wird seine Art der

Darstellung mehr zerstören als befördern. In so fern läßt sich dies

entschuldigen oder beschönigen, daß der Schauspieler des Gelingens in der

gewohnten Form sich bewußt ist, und daß er unwillkührlich in sie hingerissen

wird. – Dabey geht Hrn. Berger noch ein, bey dem Fache der Bösewichter zwiefach

nothwendiges Erforderniß ab, Gewandtheit und Geschmeidigkeit in den Formen und

Bewegungen der feinsten Lebensart.

Da nun gerade diese es sind,

die der scenische Marinelli besitzen muß, so konnte Hrn. Berger in dieser Rolle

der Beyfall des Publikums nicht zu Theil werden. – Es schien Hrn. Unzelmann in

diese Rolle zurück zu wünschen, und bereute, daß es, zu sehr atachirt an dessen

komische Darstellungen, seine Bemühungen in der Rolle des Marinelli nicht genug

anerkannt hatte.

Offenbar schien das Bemühen

der Direktion die Rolle anders, und mehr nach den Wünschen des Publikums zu

besetzen. Dadurch schien das Recht anerkannt zu werden, daß jedes Stück so

vollkommen dargestellt werden müste, als es dieser Gesellschaft möglich ist.

Aber nur zu leicht dehnt das

Publikum das Recht dieser Forderung zu weit aus, und selten mögte auch hier in

seinen Individuen Uebereinstimmung der Meinungen und der Wünsche herrschen.

Ganz anders muß diese Angelegenheit

aus dem Gesichtspunkte erscheinen, auf welchem die Direktion steht, die das

Ganze übersieht, und die durch eine Erfahrung, welche sich dem Publiko immer

verschleyert, zu Grundsätzen geführt werden muste. Es bieten sich gleich diese

nachtheiligen Folgen dar: die besseren Schauspieler würden allein beschäftigt

seyn, die übrigen dagegen nur ein Corps von Lückenbüßern bilden; keine aufblühenden

Talente würden sich emporbreiten, und der Ermunterung genießen können; die

Krankheit eines einzigen würde, was zumal bey täglichem Schauspiel sehr fühlbar

seyn müste, die beliebtesten Stücke gänzlich entfernen, ja es würde die übermäßige

Arbeit das Genie selbst ermüden, und der Künstler von den Geschäften überwältigt

und begraben werden.

Aber hätten die Rollen nicht

anders besetzt werden können?

Man hat die Frage bestimmter

aufgeworfen – hätte Herr Iffland sie nicht spielen können?

Es ist kein Zweifel, daß sie

dann in den besten Händen gewesen wäre, und – wer hegte nicht den Wunsch, sie,

– wenn auch nur einmal – von ihm zu sehen? – Gründe, wie man sie hier und da mühsam

ausgesucht hat, können nicht statt finden. Iffland spielt den Posert in dem

Spieler, und hat sonst – wenn auch nicht in Berlin – den Amtmann in den Jägern

gespielt. Er ist seit der Eröffnung der neuen Bühne in fünf neuen Rollen

aufgetreten, zu einer Zeit, wo alles sich vereinte, die Geschäfte zu häufen. Er

spielt jede Woche wenigstens zwei bis dreimal, und es ist noch kein Fall

bekannt, wo er den Wünschen Aller oder des Einzelnen nicht entgegengekommen wäre.

Wenn es also bisher hier nicht geschah, so müssen Gründe von Wichtigkeit

obwalten, die das unbefangene Auge leicht in der Masse der mannigfaltigsten

Beschäftigungen finden wird, und die um so mehr Achtung verdienen, da Marinelli

eine Rolle ist, die gerade dem Künstler, der sie ganz durchschauen und würdigen

kann, ein tiefes Studium öffnet.

Es ist zu wünschen, daß die

laute Aeusserung eines Wunsches, dessen Allgemeinheit durchaus nicht

zweifelhaft seyn kann, Herrn Iffland bewege, für dessen Befriedigung das mögliche

zu thun.

Wenn aber Herr Iffland diese

Rolle nicht selbst übernehmen konnte, gab es nicht bey der Bühne noch ein

anderes Mitglied, dem sie mit mehrerm Rechte und Glücke hätte übertragen werden

können?

Ich glaube dieses in Hrn.

Schwadtke zu finden. Er hat ganz den Anstand und die Welt, welchen diese Rolle

fordert, und als Wurm in Kabale und Liebe, als Stepanov im Benjowsky, Talente für

das charakteristische Spiel der Bösewichter gezeigt. Seine jugendliche Gestalt

kann kein Einwurf seyn, denn wo steht geschrieben, daß Marinelli alt sey, im

Gegentheil würde sich die Zuneigung des Prinzen zu ihm, und seine Herrschaft über

den Fürsten so noch mehr erklären.

Es ist mir nicht möglich

diesen Aufsatz zu schließen, ohne eines Schauspielers zu erwähnen, der für mich

noch immer das höchste Ideal in den Rollen feiner, intriganter und kalter Bösewichter

ist, und der namentlich den Marinelli, und den Carlos im Clavigo mit einer Kälte,

Unbefangenheit und Leichtigkeit spielte, die einen jeden zur Bewunderung hinriß.

Er hieß Michaelis, und war bey der Hamburger Bühne.

Fl.

Mit Ausnahme einiges Guten war so viel Kraftlosigkeit,

hektische Manier, Unzusammenhängendes und Geschmacklosigkeit in dieser

Vorstellung, daß man aus tiefem Mitleid ganz davon schweigen will. Selbst

das Talent und der Wille, welche an einzelnen hervorblitzte gehen bei

Gebrechlichkeit und Seelenlosigkeit zu Grunde. Wenn aber solche Rollen in

solchen Stücken so gehudelt und geleiert werden, sollte die Direktion sie

einfordern, anders und lieber durch den Fleiß der Anfänger besetzen, als

durch träge Arroganz, gebläheter Anciennität das Publikum beleidigen zu

lassen.

Hr. Herdt

Mad. Böheim

Hr. Bethmann

[Hr. Reinhard]

Hr. Labes

Hr. Lemcke

Hr. Mattausch

Mad. Unzelmann

Hr. Reinwald

Hr. Leidel

Hr. Benda

Hr. Herdt

Mad. Böheim

Hr. Schwadke

Hr. Labes

Hr. Lemcke

Hr. Mattausch

Mad. Unzelmann

Hr. Reinwald

Hr. Leidel

Hr. Benda

Emilia Galotti sollte uns seyn, was den Franzosen einige klassische Meisterwerke sind, die, der Geschmack mag noch so veränderte ephemerische Ansichten auffassen, immer auf den Repertoiren der vorzüglichsten Bühne bleiben; und wo jeder Künstler strebt, irgend eine Rolle bis in ihr genaustes Detail, einzuüben, und den höchsten Ruhm darin sucht, sich hier mit Beifall gekrönt zu sehn. Da entsteht dann aber auch die in Deutschland unerhörte Erscheinung, nicht nur einzelne Rollen, sondern im glücklichen Zusammentreffen wohl alle desselben Stücks so dargestellt zu sehn, daß selbst die mit den Erfordernissen von richtigem Gefühl, Studium und Erfahrung versehene Kritik, ihre Vorstellungen nicht weiter zu treiben vermag, sondern am Kunstwerk fortdauernd lernt; wie sich auch nach und nach ein mit Sicherheit kunstrichtendes Publikum bildet, das jede, auch die kleinste Feinheit der Darstellung empfindet und belohnt, ihre Versäumniß aber eben so scharf rüget. Beides ist in Deutschland nicht, und in dieser Rücksicht – gab man heute Emilia Galotti recht brav. Der Anstand der Auftretenden war zu loben, wie ihre Geberdensprache, ihre Diktion. Herr Schwarz spielte den Odoardo gleichfalls recht brav. – Doch, aus dem Gesichtspunkt der zu wünschen wäre, gesehn, blieb auch an der heutigen Darstellung genug zu wünschen, mehr zu wünschen übrig, als erfüllt ward. Und das giebt schon die in den eignen Worten des Trauerspiels enthaltene Charakteristik der verschiedenen Individuen. O, der rauhen Tugend! spricht Claudia, von Odoardo redend. Diese Rauhheit, die, wie sich von selbst versteht, in keiner äußerlichen Form, sondern in der Tiefe des Gemüths zu suchen ist, aus welcher der mit aller Kühnheit, aller Resignation gewaffnete Edelmuth, dem Frevel droht – welcher Schauspieler in Deutschland hat sie wohl noch so in ihrem Wesen ergriffen, daß der Zuschauer bei der Zeichnung, den Schauder den Claudia theilte? Odoardo nennt die Orsina eine Eifersüchtige, eine vor Eifersucht Wahnwitzige, den Grafen einen edlen würdigen jungen Mann, dessen innigere Verbindung mit ihm er kaum erwarten kann. Beide müssen dieser Schilderung entsprechen. Doch bei jeder Orsina, die ich noch in Deutschland sah, (die Zahl mag sich wohl auf zwölfe belaufen) mangelte etwas. Entweder vergaß die Schauspielerin, über die Art Philosophie, von der Orsina schwatzt, die Leidenschaft: oder über die Leidenschaft die höfische Grazie, die doch den Fürsten von Guastralla am meisten mußte gefesselt haben; oder bei einem richtiger genommenen Spiel, fehlte wieder die physische Kraft, die der starke Charakter nun einmal fordert. Das Spiel der Madame Bethmann ist indeß ein Muster künstlerischer Feinheit. Appiani ist leichter gegeben, und wird deshalb auch selten ganz verfehlt. – Den denkenden Künstler, wie der Fürst den Maler nennt, sah ich nur erreichen, als Iffland Conti war. – Alle Fürsten, alle die mir seit 20 Jahren auf den beßten deutschen Bühnen vorkamen, vergessen den Fürsten. Ihre Leidenschaft, ihr moralisches Schwanken, ihr Kunstsinn, ihre gutmüthigen Aufwallungen, ihre Galanterie, ihre Vorstellung, endliche Reue u.s.w. waren die eines Privatmanns. Die Eigenthümlichkeit der Fürsten, die von dem fortwährenden concentrischen Einwirken und excentrischen Auswirken, von dem Mangel des Widerstands bei ihren Wünschen, von der abgeschliffenen schmeichlerischen Umgebung und anderen Umständen erzeugt wird, und in einer gewissen leichten Kälte, in einer stolzgefälligen Rundung des Betragens, die sich besser fühlen als angeben lassen, besteht, welcher Hettora Gonzaga hat sie uns noch dargestellt? Eben so vergißt gewöhnlich der Kammerherr den Kammerherrn. – Unsre Fleck ist allerdings, durch ihre unendlich anziehende tragische Natur, eine treffliche Emilia. Doch in einigen Momenten der letzten Scene müßte sie mehr Odoardos Tochter seyn, besonders in den Worten die des Vaters Ausruf: »Auch wenn Du so denkst, laß Dich umarmen« vorbereiten. – Allein – dürfen wir solche Vollkommenheit fordern? Wir, denen es gleichgültig ist, wenn ein Kunstwerk dreißig Jahre lang verehrt wurde, daß dann ein Paar Critiker auftreten, deren ganzes Talent im Durchschreien matter Paradoxien besteht, und es lästern? – Indem wir noch dazu ihnen gefälligen Glauben beimessen gestehen wir es ein, daß uns nur Modeliteratur frommt, und bloße Modesucht schließt alle Vollkommenheit aus. – p –

Ein pantomimisches Divertissement; getanzt von: Herrn Mosser; Herrn Gasperini; Demoiselle Engel; Demoiselle Joyeuse und Demoiselle Weiß

Hr. Herdt

Mad. Böheim

Hr. Bethmann

Iffland

Hr. Labes

Hr. Stich

Hr. Mattausch

Mad. Bethmann

Hr. Reinwald

Hr. Lattig

Hr. Leidel

Hr. Benda

Hr. Herdt

Mad. Böheim

Hr. Bethmann

Iffland

Hr. Labes

Hr. Stich

Hr. Mattausch

Mad. Bethmann

Hr. Reinwald

Hr. Lattig

Hr. Leidel

Hr. Benda

Hr. Herdt

Mad. Böheim

Hr. Bethmann

Iffland

Hr. Labes

Hr. Stich

Hr. Mattausch

Mad. Bethmann

Hr. Reinwald

Hr. Lattig

Hr. Leidel

Hr. Benda

Hr. Herdt

Mad. Böheim

Hr. Bethmann

Iffland

Hr. Labes

Hr. Stich

Hr. Mattausch

Mad. Bethmann

Hr. Reinwald

Hr. Lattig

Hr. Leidel

Hr. Benda

Hr. Herdt

Mad. Böheim

Hr. Bethmann

Iffland

Hr. Labes

Hr. Stich

Hr. Mattausch

Mad. Bethmann

Hr. Reinwald

Hr. Lattig

Hr. Leidel

Hr. Benda

Enthält: Drey Scenen aus Don Ranudo de Colibrados, vom Herrn von Kotzebue. Drey Scenen aus dem Intermezzo, oder: Der Landjunker in der Residenz, vom Hrn. v. Kotzebue

Mad. Böheim

Hr. Beschort

Iffland

Hr. Labes

Hr. Stich

Hr. Mattausch

Mad. Bethmann

Hr. Reinwald

Hr. Rüthling S.

Hr. Leidel

Hr. Benda

Bekanntmachung. Beym Herrn Kastellan Leist ist zu haben: Deodata, komponirt vom Herrn Kapellmeister Weber. Im Klavier-Auszug: 5 Rthlr. 12 Gr., so wie auch einzeln: Ouvertüre, Arien, Duette, Chöre, Tänze

Hr. Herdt

Mad. Böheim

Hr. Stich

Iffland

Hr. Labes

Hr. Maurer

Hr. Lemm

Hr. Reinwald

Hr. Rüthling S.

Hr. Leidel

Hr. Benda

Hr. Herdt

Mad. Böheim

Hr. Stich

Iffland

Hr. Labes

Hr. Maurer

Hr. Lemm

Hr. Reinwald

Hr. Rüthling S.

Hr. Leidel

Hr. Benda

Hr. Herdt

Mad. Böheim

Hr. Stich

Hr. Maurer

Hr. Labes

Hr. Blume

Hr. Lemm

Mad. Bethmann

Hr. Reinwald

Hr. Rüthling S.

Hr. Leidel

Hr. Benda

Hr. Herdt

Mlle. Beck

Hr. Stich

Hr. Maurer

Hr. Labes

Hr. Blume

Hr. Lemm

Mad. Bethmann

Hr. Berger

Hr. Rüthling

Hr. Leidel

Hr. Benda

Nationaltheater: Emilia Galotti (bearbeitet von Klaus Gerlach), Berliner Klassik, hrsg. v. der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, 2003-2013. URL: https://berlinerklassik.bbaw.de/nationaltheater/theaterstueck/44.

Link zu den API-Daten: https://berlinerklassik.bbaw.de/api/nationaltheater/theaterstueck/44